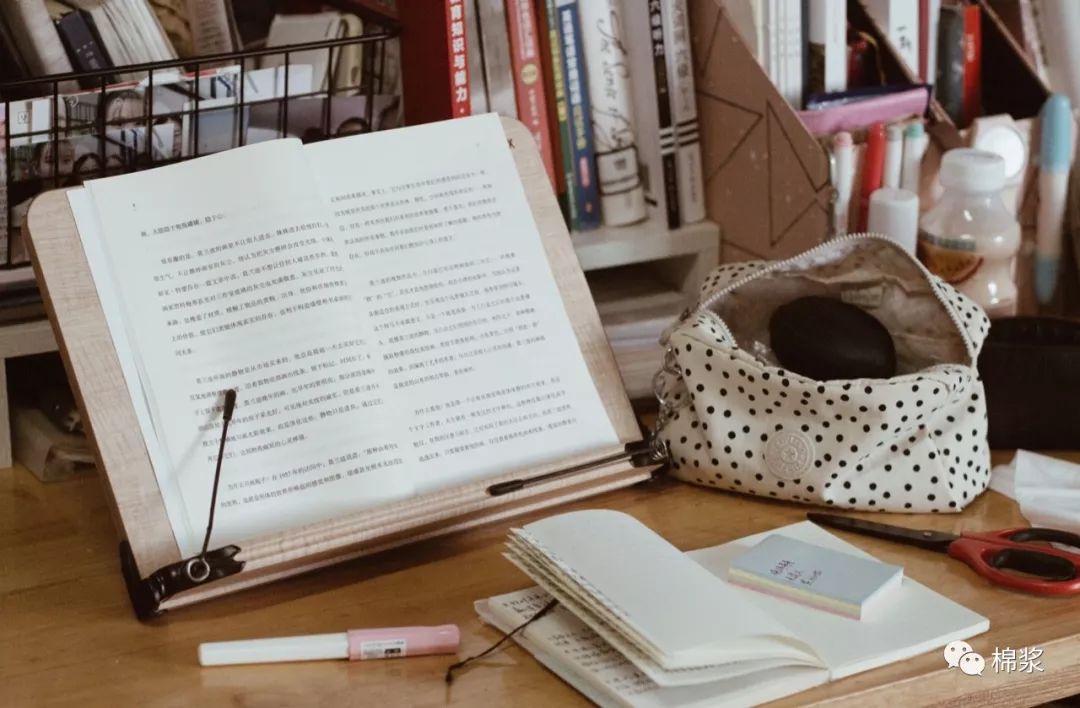

新买的书架,拯救了我的颈椎病

开学一个半月,日子混吞吞地游弋。

我跟着日子一同晃荡着。

每天早上起床,窗前飘来一阵桂花香,浸润在干燥的空气里,醺得人有些晕乎乎的,学校里的樱花跟人一样,偶尔犯糊涂,竟也会误判了暧昧的天气。算是废了一些气力,忽冷忽热,时雨时晴,博得樱花勉强一笑。

任何开始都会让我重整旗鼓、恢复精力,稳定和恒常于我而言很重要,没有规律的变化会让我乱了阵脚。开学是一个好的开始,我可以推翻一切坏的、充满歉意和愧疚的难堪,“嘿,我还是要点脸的好吗。”事实证明,我不是一个足够坦诚的人,把痛苦埋进土里,把未来当做日历挂在墙上,这是我常常会做的事情。有些朋友对待变化反应平静,情绪粒子微小,任何事情都有回转的余地,而我常常是倔强执拗,非黑即白,无数次想要纠正但就是扭转不了。曾经在书里看到作者说她自己很佩服那种偏执的人,不关心外界变化与发展,只执着于自己的一方小天地,兢兢业业、勤勤恳恳。想成为这种人。我每天都在观察自己和他人,比如我一天当中上午和晚上效率很高,想做的事一个一个从待办事项清单上被划掉,完成任务的喜悦和满足感难以言喻,每每看到自己取得了小小的进步,就会开心到疯掉,从教室回宿舍的路上,蹦跶跳起来,做小学生也好开心呀。20岁的我已经渐渐开始能剔除掉外界对我的评价和看法,轻松自由地做我自己想做的事情了,自信是什么呢?不是每天无端端喊口号说“我相信我自己,我一定能行”,而是体现在日常的行动中,是无需自我证明的明朗、漫不经心和坦荡广阔,是认清自我能力阈值后的不泄气和不自怨自艾,我想。

去年暑假从广州回家的火车上拍的照片,好美哦,想去看好山好水。

我常常问自己,我有没有辜负生活和学习?我对得起我自己吗?答案是最近没有。进大学两年多了,时至今日,蒙在眼睛上的那块纱布才一点点被拆下来,阴霾和灰尘被驱散,拨云见日,想做的事和即将要去做的事情就在眼皮底下,方向逐渐明朗起来,看不见光明的那些日子会把人吞噬掉的,我曾经就被那些难以名状、无法诉说的情绪摧毁过。摧毁过也没什么大不了,跌落过的人才懂得重生的珍贵和难得,从死寂的湖水里将自己打捞上岸不是一件容易的事情,需要积攒运气和沉淀,旁人搭把手,偶尔借给我渺小却又弥足重要的光。我总觉得,人与人之间的确存在隔膜和距离,被理解是一种奢望和异想天开,但我还是离不开亲人和朋友,哪怕亲人会离开,朋友会迷路最后走散,但互相搀扶、借给对方一点光的这段回忆会存进记忆里,成为血液的一部分,变成督促与警惕自己的信号灯,时刻提醒着自己要谨慎对待余下的生活和日子。 我还是会经常想念高中的朋友们,周末的时候三五两人留在学校里学习,没有条件就努力自己给自己创造条件,看不完的资料书和难解的题目,化成了我眉上的一道痕,哲思、读者书下的一句句话语被工工整整地誊录在摘抄本上,每天徘徊在图书馆、教室、宿舍、食堂之间,总想要从枯燥无聊的日子里挤出一点甘甜的汁来,那时的愿望和希冀很小却明晰。记得深冬时分,图书馆的不锈钢桌子冷得人直哆嗦,同伴的脚上裹了好几双袜子,提前从教室装来的热水早就凉透了。下晚自习后,从深不见底的服务街买回一大包辣条,在深夜闲聊“座谈会”之前,会一起去宿舍的值班室里占位置学习。在片刻欢愉之前,需要沉淀和付出,这样才会显得安心,仿佛快乐是偷来的、讨来的,我现在也在经历这种状态,倒不是什么“憋大招”,而是觉得,我需要留下一点生活的车轮滚滚碾过留下的痕迹,留在本子上,留在脑海里,留在书页翻动的罅隙里,留在学校林荫道上阳光被筛过投射下来的光斑里,痕迹积攒够了才有去放松和快乐的底气。

在图书馆前的树下,阳光明媚,照在身上暖呼呼的。 谈谈妈妈吧,最近跟妈妈的关系缓和了很多,今天妈妈和叔叔一起去了白水寨爬山,微信对话框里发来喷薄的流水瀑布,跟我说等我来了广州带我一起去玩。随着年岁的增长,妈妈的体型和腰围不复少女时的婀娜多姿,我时常嘲笑她,也悻悻地担心自己中年时体型也会呈现同样的模样。躺在床上会偷偷想念妈妈,妈妈是典型的居家妇女,热爱拾掇捣鼓,再逼仄灰暗的空间经由她手都会化为安心舒适的暖窝。早上赖床赖到多晚也不用怕,永远有香甜可口的“光头佬”猪肉玉米水饺和大串大串的紫葡萄在桌上乖乖地等着我,妈妈督促我要多吃,“葡萄很补血的,多吃点。”

我向来是不擅长和人打交道的,任何亲密关系都容易被我搞砸,过去的棱角很锋利,如今气力一点点恢复过来后,情绪被磨得钝了一点,表达的欲望在减少,同时也告诫自己要警惕表达,不经思索和审视、随意说出的话,事后会让我想要钻进洞里。我跟室友说:“每天独自走在路上,脑子里会突然泛起很多值得深究的心思和话语,回到宿舍提笔写出的却是不成体系的碎片,像是流水账般干枯无力。”现在想来,我的记忆存储空间和容量十分有限,偏爱那些愿意被记住的片段,痛苦的回忆往往只留下干燥、不成形的轮廓。记录下心情的每一瞬间,又在质疑自己是否有准确表达心情和看法的能力。卡夫卡在日记中写道:“我一直捉摸不透,是否可能有人几乎能够在痛苦中客观地描写痛苦,例如,处于不幸当中的我,可能就无法在满脑子燃烧着不幸的念头的情况下坐下来,写信告诉某个人:‘我是不幸的。’”

转念一想,仿佛只有处在情绪濒临崩溃的边缘,思绪如同洪水般漫过,很多藏匿在内心深处被埋没了的念头才会一个一个蹦出来。然而每到深夜坐在桌前,打开本子,情绪的形状却又难以描摹与追踪,我是个容易耽溺于自我世界的人,不知道是好是坏。

摘抄的片段来自茨威格的短篇小说《夜色朦胧》 看见黎戈在书里写道:“一般人,往往处于两难。童年时有真皮层的敏感度,却没有表达能力。成年后能叙事了,但远程记忆模糊了,情境已经脱水了。”她还写塞尔努达擅长“用成年人的脑打捞童年的心,用居住在孤独里的内在目光,重新审视自己的记忆”。伍迪·艾伦在自己的访谈里说自己“意识到死亡的那一刻,童年就结束了。”

试着从记忆里提取关于死亡的印记,我大抵是从初一的时候对死亡有了近距离的接触,鲜活的生命在我眼前盛放过然后又匆匆凋谢,没有预兆般的突如其来,我只记得死亡在那时的我看来,遥不可及,如同“工作”、“结婚生子”、“参加同学聚会”这些字眼一般,是想起来很费劲的事情,那时候觉得死令人生畏,人死了以后会飘去哪里呢?我的意识还存在着吗?没有我的世界与拥有我的世界会有什么不同?诸如此类的问题到现在仍然是无解,或许以后会得到答案,也或许永远得不到答案。

前几天面对雪莉的死亡非常讶异,N说不想看到“女孩子的破碎”,跟朋友回忆起《致美丽的你》里的18岁的雪莉,留着一头清秀干净的短发,皮肤白皙透着光亮,拥有女孩子身上最美好的纯真,我不了解整个过程,我不发表关于事件的评论,我只为这曾经盛开过的花瓣而难过哭泣。第二次近距离接近死亡,主角是我自己,前几天看到很多人在讨论抑郁症,不少人在重拾对抑郁症患者的关注和了解。我觉得,“胆汁质”和“多血质”的人往往会觉得抑郁症患者是在无病呻吟和矫揉造作,抑郁症患者的常态往往是挣扎在水底下,不仅得不到理解,还被人嫌弃和埋怨。看到被边缘化的人群逐渐得到社会的关注和凝视,感觉到宽慰和舒心。

跟朋友说,我想写下我患抑郁症时的经历过程与心境的变化,试着通过揭开伤疤,让痛苦一点一点呈现出它原本的模样,不去控诉他人的“罪行”和反击任何包围在我身边的“恶意”,而是试着串联起那些让我重新“睁开双眼”的人事物。 鼓励我努力去书写的其实是里尔克,他在《给青年诗人的信》中写道:“你向外看,是你现在最不应该做的事。没有人能给你出主意,没有人能够帮助你。只有一个唯一的办法:请你走向内心。探索那叫你写的缘由,考察它的根是不是盘在你心的深处。”以及“你要躲开那些普遍的题材,而归依于你自己日常生活呈现给你的事物;你描写你的悲哀与愿望,流逝的思想与对于某一种美的信念——用深幽、寂静、谦虚的真诚描写这一切,用你周围的事物、梦中的图影、回忆中的对象表现自己。如果你觉得你的日常生活很贫乏,你不要抱怨它;还是怨你自己吧,怨你还不够做一个诗人来呼唤生活的宝藏;因为对于创造者没有贫乏,也没有贫瘠不关痛痒的地方。”

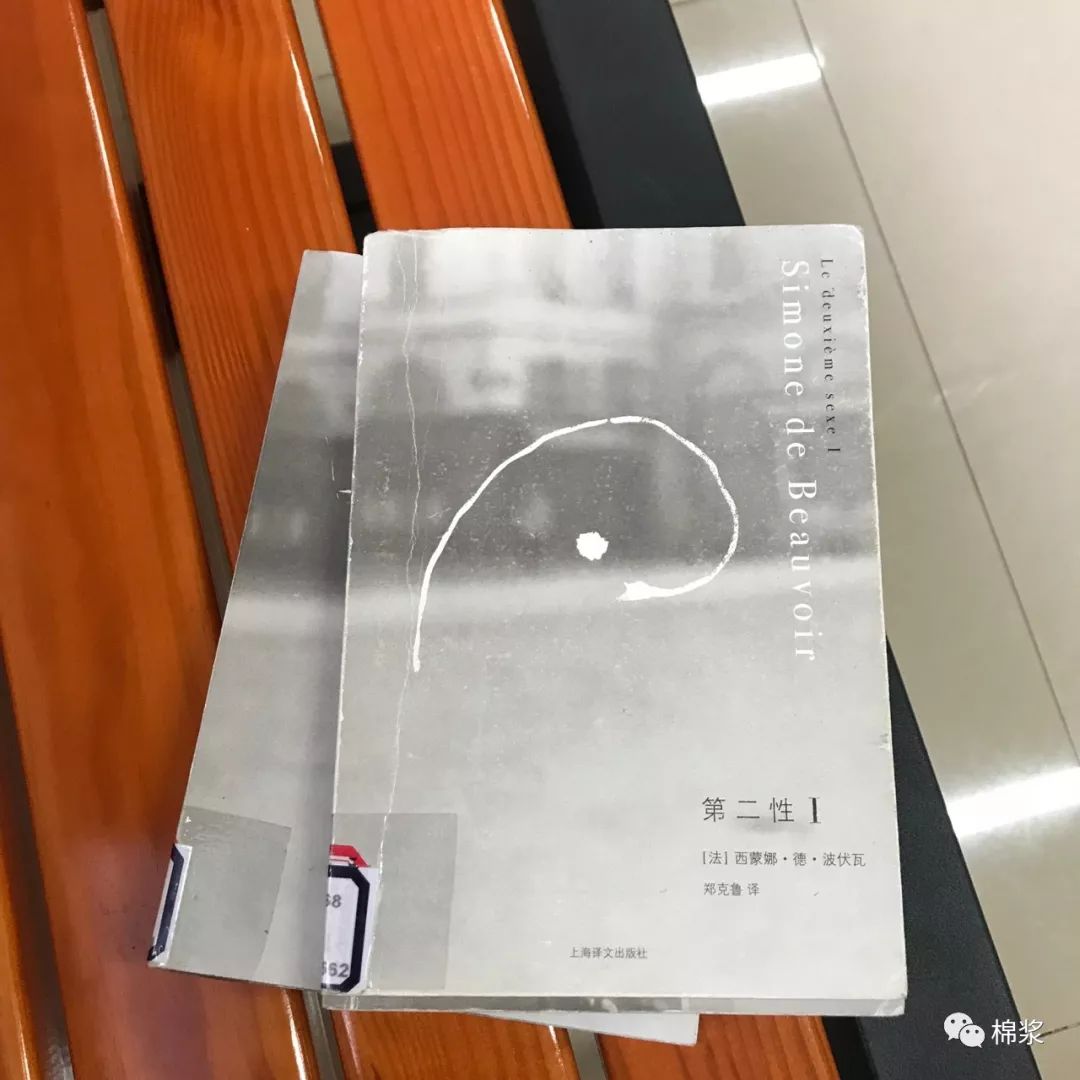

从图书馆借回来的书,一直搁置着没时间看。

发生总好过于空白,我勉励自己。童年有好多好多值得重新挑拣出来欣赏与打磨的贝壳,它们都是属于我独有的一份记忆,接下来也想写一份“童年回忆录”,从第三人称出发,充当一面镜子,以“他者”的目光来审视逝去的时光,童年的记忆至今在我脑海里留下的关于那个情境可以回味的细节所剩无几,且似乎都被人为地套上了一层朦胧的、有颗粒感的胶片滤镜,但我仍要去书写,偶尔从记忆吐司面包上揪出一块不大不小的碎屑,回味嚼在口里松软的甜,可以滋养我好长一段时间,撑着我,捱过空白的日头。 十月是值得付出和投入的月份,我要“寂寞而勇敢地生活在任何一处无情的现实中”。最近在练习吉他指弹入门曲《流行的云》,弹奏出来的声音舒缓悠长,像是山上流泻下来的溪水一般清澈,练完琴以后心情会变得好很多。

肖肖跟我说,“先不去管结果地做事情,会让人比较心安。”

希望我们都能去努力积攒生活留下的痕迹。

△碎碎念:是年更的喵酱。如果有什么想说的话都可以在文章下面留言哦。公众号对话框里的留言容易过期,过期了以后我就看不到了。