原文标题:Persistent growth of anthropogenic non-methane volatile organic compound (NMVOC)emissionsin China during 1990–2017: drivers, speciation and ozone formation potential

发表期刊:ACP

作者:Meng Li et al.

第一作者机构:State Key Laboratory of Remote Sensing Science,Institute of Remote Sensing and Digital Earth, Chinese Academy of Sciences,Beijing, 100101, China

出版年:2019

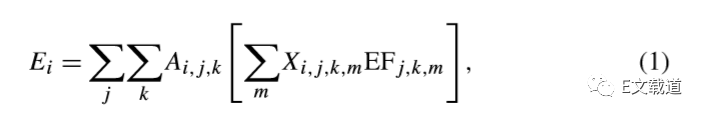

非甲烷挥发性有机物(NMVOC)是臭氧和二次有机气溶胶的重要前体物,且在对流层化学中发挥着重要的作用。本研究通过自上而下的排放清单估算1990-2017年中国地区NMVOC的排放总量和分物种排放量并探究NMVOC排放趋势变化的主要驱动因素。研究表明,由于缺乏有效的控制措施,自1990年以来中国人为NMVOC排放一直在持续增加。估算可得中国人为NMVOC排放量已从1990年的9.76Tg增加到2017年的28.5Tg,主要是由于工业源和溶剂使用源排放的持续增加。同时,民用和交通源的排放量在2005年之后有所下降,部分抵消了总排放量的增长。在1990-2017年期间,烷烃,烯烃,炔烃,芳烃,含氧挥发性有机化合物(OVOC)和其他挥发性有机物的排放量分别增加了274%,88%,4%,387%,91%和231%。随着NMVOC排放总量的增长,对应的臭氧形成潜能(OFP)从1990年的38.2Tg O3增加到2017年的99.7Tg O3。研究估计芳烃对OFP的贡献最大(43%),其次是烯烃(37%)和OVOC(10%)。2000年前,中国NMVOC排放量的增长主要由交通运输部门排放量的增长驱动,2000年-2010年,工业和溶剂使用源主导NMVOC排放量的增长。2010年以后,尽管工业部门和溶剂使用源的排放量仍持续增长,但对交通部门排放的严格管控和民用部门的燃料清洁化过渡已成功减缓这一增长趋势,尤其是自2013年起中国实施清洁空气行动之后。2013年-2017年期间,中国其他主要空气污染物(例如SO2,NOx和一次PM)的排放量大幅减少,NMVOC排放量和OFP的相对平缓趋势表明当前缺乏对NMVOC的有效控制措施,可能部分导致了臭氧浓度的增加。鉴于溶剂使用源和工业源对排放和OFP的巨大贡献,应针对溶剂使用源和工业源制定有针对性的控制措施,并设计多种污染物的协同控制策略,以同时减轻PM2.5和O3污染。

研究通过MEIC模型自上而下的框架,对1990-2017年NMVOC的排放进行估算,计算公式如下:

其中i代表对应行政区划,j代表源类别,k代表燃烧源的燃料类型或工业过程源的产品类型,m代表燃料燃烧或工业生产的技术。E为估算的排放量,估算时综合考虑活动水平A,技术分布X和排放因子EF。EF由无控排放因子(EFraw),渗透率(Cn)和控制技术的去除效率(ηn)确定:

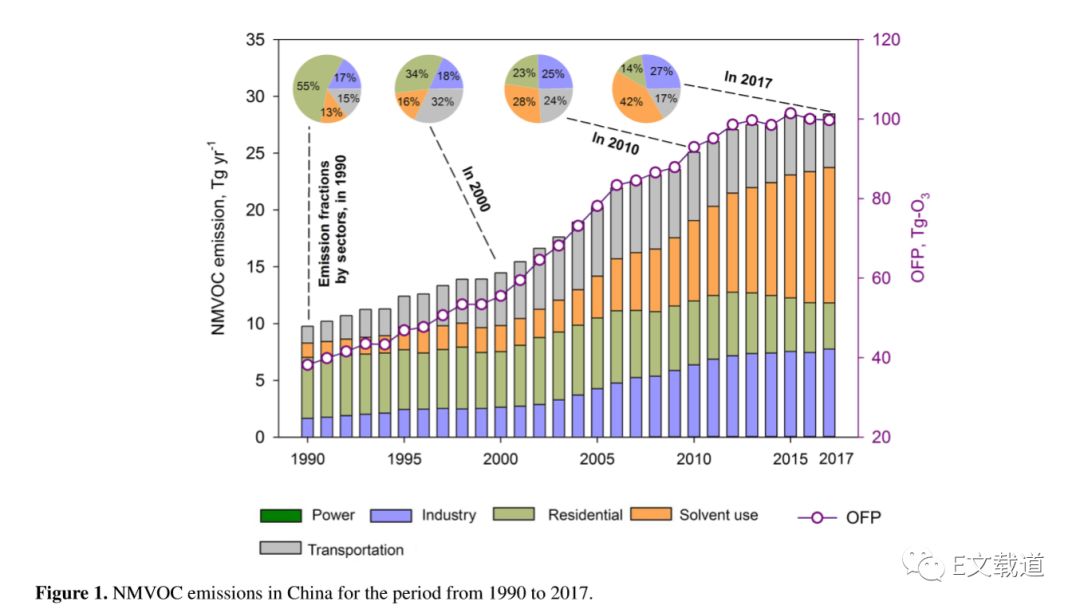

中国NMVOC排放呈持续增长趋势,1990年NMVOC排放量为9.8Tg,2000年增长到14.5Tg,2005年增长到20.3Tg,2010年增长到25.1Tg,2017年增长到28.5Tg,年增长率分别为4.0%(1990-2000年),7.0%(2000-2005年),4.3%(2005-2005年)。2010年)和1.8%(2010-2017年)。图1和2显示了1990-2017年期间各部门的排放量和各子排放类别的排放量。工业和溶剂使用源排放是驱动1990–2017年排放总量增加的主要源。移动源排放在迅速增加至峰值后开始下降,2008年达到6.5Tg的峰值。过去十年中,民用部门排放量逐渐减少,主要原因是生物质燃烧的减少。按行业划分的国家排放量发生了变化,工业源(1990:17%,2017:27%)和溶剂使用源(1990:13%,2017:42%)的贡献不断增加,民用源贡献不断下降(1990:55%,2017:14%),移动源的贡献基本维持不变(1990:15%,2017:17%)。图2为各主要行业(工业源,民用源,溶剂使用源和移动源)子类别的排放趋势。煤炭燃烧,化学工业和石化工业是工业排放变化的主要驱动因素。尽管自2012年以来工业用煤量逐渐减少,但在化工生产的增长驱动下,工业过程源贡献呈持续增长趋势。溶剂使用源排放的快速增长可被归因于包括涂料使用和其他溶剂使用在内的多种源的排放增长。近年民用和交通部门的排放都逐渐减少。民用部门秸秆使用量的显著减少与中国农村地区的社会经济发展相一致。在机动车保有量增加的驱动下,车辆排放量在1990年至2008年间急剧增加,在对机动车排放逐步实施挥发性有机化合物(VOC)减排措施后逐渐减少,尤其是汽油乘用车。

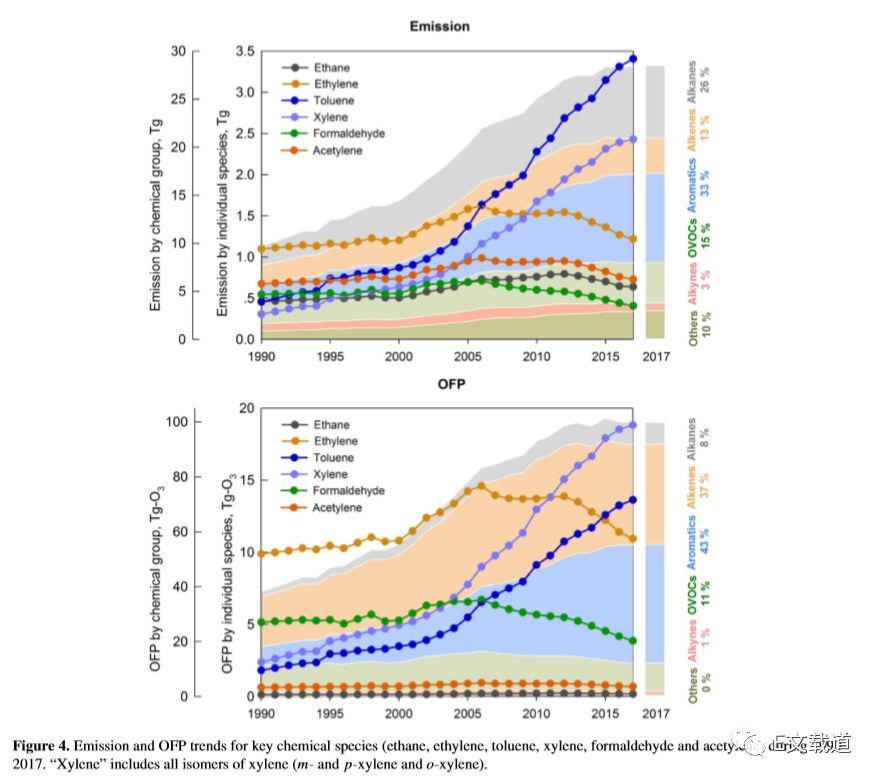

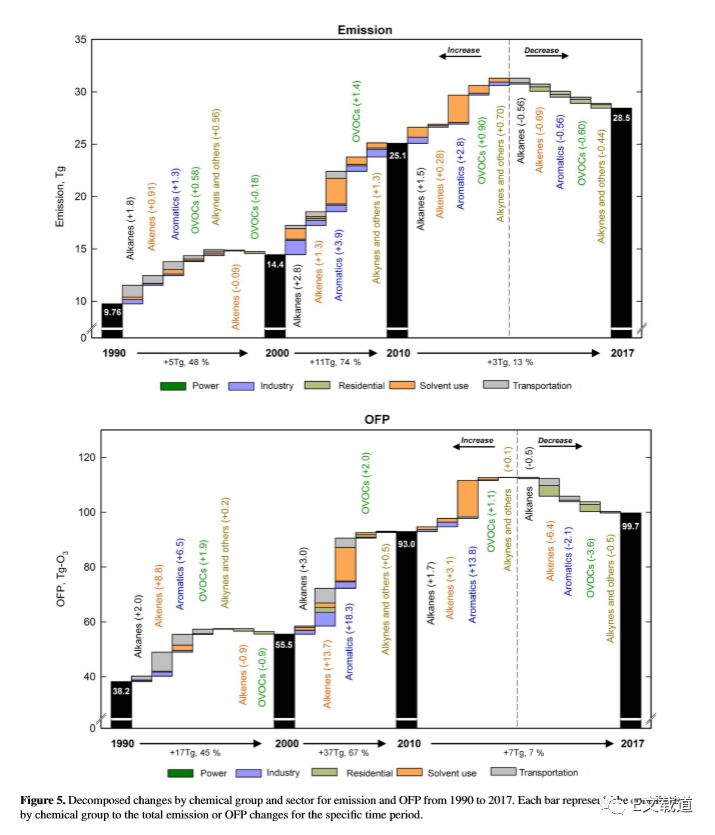

图4表示六类化学物种(烷烃,烯烃,芳烃,OVOC和炔烃)的六个代表性物质(乙烷,乙烯,甲苯,二甲苯,甲醛和乙炔)的排放和OFP趋势。除乙烷和乙炔外,1990–2017年期间,所有物种都对臭氧形成有重要贡献。甲苯和二甲苯的增长迅猛,2017年的排放量比1990年高出6倍(>2Tg),主要由溶剂使用源排放增加导致。乙烷排放量先增加后略有下降,与1990年相比,2017年增加了39%(+178Gg)。乙烯排放量在前16年迅速上升,而后下降,从1990年到2017年增加了11%(+117Gg)。近年来乙烯的下降趋势可归因于民用燃烧活动,与总体增长趋势相反,由于民用部门生物燃料使用的减少,甲醛排放与1990年相比减少了25%(?137Gg)。随着烯烃和OVOC比例的降低以及芳烃和烷烃比例的增加,化学基团的排放分布发生了显著的变化。2017年,芳烃是排放最大的化学物种,占总量的33%。烯烃和OVOC的质量分数分别从1990年的20%和23%分别下降至2017年的13%和15%。图5分解了1990年至2017年按化学类别和行业划分的排放变化的驱动因素。在1990-2000年期间,排放增加的48%(+4.6Tg)主要归因于由移动源排放贡献的烷烃(+1.8Tg),芳族化合物(+1.3Tg)和烯烃(+0.91Tg)。2000年以来,随着经济的发展,溶剂使用和工业活动的迅速增长,导致烷烃和芳烃的排放量大量增加。2000-2010年期间,芳烃和烷烃分别占排放总量的36%和26%,其中溶剂使用和工业源为主要贡献源。近年来(2010-2017年),溶剂使用和工业过程芳烃(+2.8Tg)和烷烃(+1.5Tg)的排放不断增长,但由于移动源和民用源排放的减少(?2.9Tg),增长趋势有所减缓。2010-2017年的排放增长率为13%,与前几十年40%以上的增长率相比,增长明显放缓。

1990-2017年期间,我国OFP呈持续增长趋势,从1990年的38TgO3增长到2017年的100TgO3,增长2.6倍。由于排放量大和且生成臭氧的化学反应性高(按MIR衡量),估计乙烯,甲苯,二甲苯和丙烯为过去几十年间臭氧形成过程中主要的NMVOC前体物。随时间推移,各个物种对OFP贡献的排名不断变化,反应性芳香族物种(甲苯,二甲苯和乙苯)发挥着越来越重要的作用,而烯烃(乙烯,丙烯和丁烯)和OVOC(甲醛和乙醛)的贡献则逐渐下降。总体而言,1990-2017年期间,甲苯,二甲苯,2-甲基-2-丁烯,乙苯,2-丁烯,1,2,4-三甲基苯,丙烯,2-戊烯和甲醛对OFP趋势的贡献最大。移动源,溶剂使用源和工业源是OFP增长的主要驱动因素,部分被生物质燃料使用下降带来的OFP下降所抵消。图5显示1990年到2017年按化学类别和行业划分的OFP增长的驱动因素。在1990-2000年期间,随着经济发展,机动车保有量迅速增加,引入大量反应性烯烃和芳烃,促使OPF增长(+45%)。2000年到2010年,芳烃排放量不断增加,溶剂使用成为OFP变化的最大驱动因素,道路汽油车和工业源对烯烃引起的OPF增长也发挥了重要的作用。尽管烷烃排放量显著增加,但烷烃的OFP贡献却很小。主要由于烷烃的化学反应性低导致。2010到2017年,几种主要排放源的排放已开始趋于稳定或下降,从而大大减缓了因溶剂使用和工业过程源而导致的OFP增长。OFP减少主要归因于与民用源生物燃料燃烧和移动源相关烯烃(O3为-3.3Tg)和OVOC(O3为-2.5Tg)排放的减少。