昨天聊了日本便当和午餐,意犹未尽,今天继续聊日本的小学教育。日本小学教育有蛮多可取的地方,当然也有其僵化的地方,要辩证去看。

我们先从学校分类开始说起。

日本中小学怎么分类?

国立学校,是国家办学,既注重沿袭传统,又贯彻最先进的教学理念,带有一定的试验和研究性质,教育模式在国立学校试验成熟后才推广到公立学校。入学难,在考试合格后还要靠抽签,最终靠运气确定入学与否。被称为“难关学校”。是不是有点像我们常见的某某大学附小?嗯,差不离了。

公立学校,是地方政府办学。

私立学校,由学校法人办学,更注重学习成绩的提高和升学。

成绩方面:国立>私立>公立

费用:私立>国立>公立

国立和私立需要通过考试入学,而公立中小学则是按居住地区分配名额,入学不考试。

小学生上学放学,中国家长最费心的环节之一,日本家长却很省心

日本学校要求离学校单程不超过一小时,日本小学没有学区房概念,但会有上学公共交通行程时间的规定,也是体现就近入学的理念了。

日本小学生从一年级开始就必须自己上下学,不允许家长接送,上下学属于学校生活的一部分,途中的保护由学校负责。孩子自己的事情自己做,包括上学放学,当然,除了学校需要投入更多以外,更能体现社会治安的信心。

从安全角度考虑,不少学校规定学生必须使用纯黄色雨伞,不得有花纹。一个折叠的一个不折叠,折叠伞放在学校以备忽然下雨。日本的很多规定在出台的时候就已经考虑得足够细致,所以我之前提到,日本的各行各业都有太多优秀的产品经理了。

学校要求孩子入学前必须在要求的地域范围内租好房子并且提供租房合同。这很符合日本人的一贯做事原则:你真心要做什么,就不该留有退路。日本在追求学问方面崇尚孔子精神,而在做事方面却传承武士道精神,打仗视死如归,凡事先坚定自己的意志,凭侥幸、靠算计则没有胜算的可能。日本的公立高中和国立大学都只能报考一个志愿,也是同理。这种“不成功便成仁”的思维真的值得坚持吗?条条大路通罗马,我还是有保留意见的。

学校规定,最初的两周家长可以陪同上下学,让孩子熟悉上下学路线,以保证安全

学校规定,走着上学和乘车来校不能利用同一出站楼梯,为了是缓解人流。日本地方小人口密度高,所以造就了如此细致规矩和井然秩序,当然也跟国民教育程度成正比。这就能解释井然有序对在日本生存是如此重要了,环境使然。

反观我们,小学生要每天接送4次,大人啥事都不用干了,时间全花在这里。

不需要入学考试的中国大陆小学生,知足吧

为什么这里要突出大陆地区,因为香港小学入学考试如同一场场战斗,以后有机会再聊。

日本小学插班生的入学考试:学作文(日语和英文各一篇),没有数学和汉字,还有做手工和折纸。也有考数学和日语

学校是先考试后提交报名资料,没考上就无须白忙活了。

日本的私立学校包括小学、中学、高中均有入学考试。值得一提的是,在日本,不管是考什么样的学校,面试均是很重要的一环。学生要穿很正式的服装,面试中十分讲究礼节。通过面对面的沟通,老师能对学生有个比较客观全面的感性认识。

小学入学考试中的面试,很多学校要求父母和小孩同席,因为父母的个性、人品对小孩有一定的影响,起到参考作用。而且可以考察家庭的教育方针、考学的动机等。这时候父母也穿得很正式,非常认真地对待,就像是自己面临考试一样。

不过小学的入学考试是以就学前儿童小孩无需掌握数字计算和读写能力为前提,考试基本上是以图画、图形、声音等形式出题的。学生回答时用记号。考察的是数量、图形、言语、记忆、推理、生活常识等几个方面。

比如让小孩用纸张、蜡笔、剪刀、胶水、粘土、胶带等制作立体作品。行动观察是考试的一种方式,让数名小孩在一起自由玩耍、吃饭、共同进行手工制作等。运动能力也是考察项目,以此检验小孩的身心健康程度,通过跳马、球、平衡木、铁棒、垫子等道具,让小孩进行简单的体操和体育比赛。

几所著名的东京小学,考试内容各有侧重点,晓星小学注重图形的构成,东洋英和小学重视写字能力。成蹊小学重点考核学生对长话的记忆能力。有些小学的考试内容,对大人来说也是有难度的。

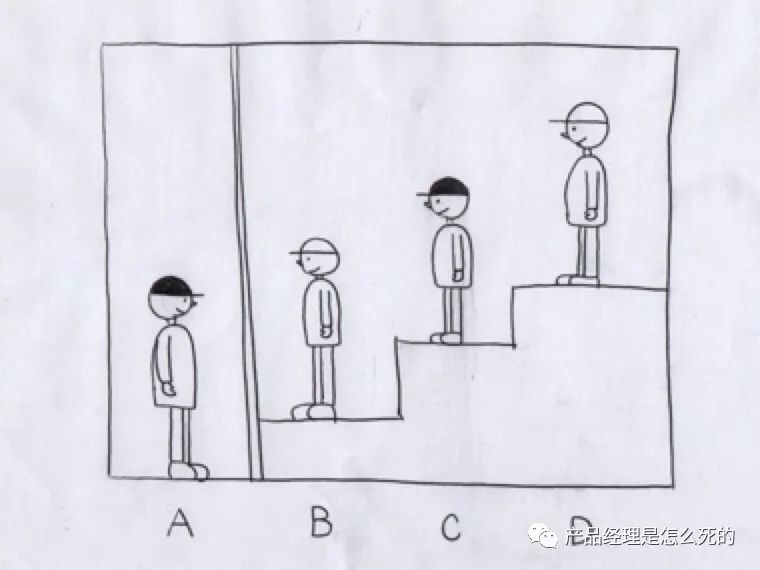

如图四个人中,两个人戴着黑帽子,两个人戴白帽子,A看不见B、C、D三人,BCD三人也看不到A,他们只能看到前面的人的帽子,不能回头看,每个人都不知道自己的帽子的颜色,那么这四人中谁最先判断出自己的帽子颜色?

请大家自己的答案和理由留言给我,看你真的会不会?!

日本学校很重视仪式感,通过仪式让孩子明白规矩和礼仪

日本的入学典礼和毕业典礼都很隆重,爸爸妈妈都是穿正装出席,出席要佩戴胸花,入学典礼要鲜艳,突出庆贺气氛,而毕业典礼要淡雅,避免喧宾夺主。”不过分强调自我,与周边环境调和,突出他人,可谓大和文化的核心。”

主席台两侧挂着校歌歌词和教育理念。新生要在主席台做自我介绍,至于内容,教师会提前辅导,需要包含:名字、从哪里来、兴趣爱好、请大家多多关照。站在一群陌生人面前介绍自己,是一个很很好的历练,这是学习如何表达自己,如何交到更多朋友的前提,而我们往往忽视这个了。

在入学之前,学校会发布确定的通知,确定有关缴费、服装、文具、体检等的具体要求。要在特定的商店,购买特定的服装,缝上姓名等。

移动教室(我们貌似没有这种活动,叫游学?貌似也不贴切,了解完日本的移动课室,估计孩子多半不会觉得是去玩,旅途中的学习任务太多了)有出发仪式,家长可以送行,我当然要积极参与。打扮好自己,做好早餐,和孩子吃了早餐,6点半出门,一起前往学校。两个行李包,一个背后驮着,一个前胸挂着。家长帮着拿不符合常识,孩子也不愿意。

移动教室的时候,家长都来参加解散仪式,妈妈们站在学生后面。仪式的第一个程序是:学生全体向后转,面对妈妈齐声说“我回来了”。这一程序让我非常感动。

接下来是同行校长讲话,汇报125个孩子参加的所有活动,“平安归来,非常圆满”。随后是保健医生汇报孩子们的健康情况。他们说发现有哮喘的孩子不少,食物过敏的也比较多,所以就简单介绍了过敏和哮喘的对策。女医生的汇报非常幽默,她说:“几天来没有一个孩子在保健室睡觉,很顺利。”

日本学校非常注重反省。一天里,针对所活动都有反省会,在校有反省会,移动教室也不能省略该程序。

反省会上每个学生都要说出自己什么地方做得好,什么地方需要提高。

不知道这种反省会不会是走形式?次数也太多了点。

从入学那天开始就开始写日记

毕业的时候日本学生完成一部100页稿纸的将近10万字的《成长记》,内容包括从出生到小学毕业的种种事,入学前的信息需要通过采访父母获得,目的在于回顾自己最初的12年历程,并且确立自己未来奋斗的目标。

看了一个中国孩子在日本小学里的日记,三言两语也行,小长篇也行,只要是真情实感即可,老师与孩子的简短互动也是很赞的。

日本老师特别注意和学生要有共同语言,每天学生交日记,班主任的评论不是每天都有,但只要是关于漫画的事,老师就一定会写评论。

作为生活常识,学校不用塑料袋装随身物品,只能用棉布袋。塑料袋会弄出声响,布袋也更环保

中国只说无故缺勤,重在缺勤理由,不事先请假被视为无故缺勤。日本文化忌讳解释,蔑视理由,不事先请假是最严重的错误,即使有再正当的理由也不能消减错误。

在日本,进学校要换鞋,家长去学校要亲自带拖鞋。说话或做事不得体会用“好像土足进门”。这一规定是在明治时期教育义务化之后制定的。

学校规定不仅限于几点到校、听到铃声立即返回教室,对于主动问候、友好协作、自主学习,也写在了规定之中,做到属于理所当然。尊重他人,时刻想到自己是集体中的一分子;为别人着想,不过分突出自我,让别人显眼,在与周边协调的同时,自己也得到了支撑。这种生活美学是日本文化的精髓,学校将其细化到了各项规定之中。

未完,待续……

-------------

【每日一摄】

拍摄于2018年12月1日,日本京都龙安寺。枫叶映衬下的池塘显得格外惊艳,野鸭也悠然自得地享受这份秋意浓????