01

著名作家王小波年轻时读萧伯纳的剧本《巴巴拉少校》,有场戏给他留下了深刻的印象:工业巨头安德谢夫老爷子见到了多年不见的儿子斯泰芬,问他对做什么有兴趣。

这个年轻人在科学、文艺、法律等一切方面一无所长,但他说自己有一项长处:会明辨是非。

老爷子把自己的儿子爆损了一通,说这件事难倒了一切科学家、政治家、哲学家,怎么你都不会,就会一个明辨是非?

因为这个缘故,他开始写杂文,篇篇都在明辨是非。

他的杂文不但“正经”,而且简直可以说是布道——布爱智恶愚之道,布精神成熟与自由创造之道。

他的杂文游走于个体与人类、外向与内省、幽默与严肃、情感与理智、常识与哲学、逻辑与悖谬 的多重张力之间,形成了他风格独具的“小波体”。

《一只特立独行的猪》算是王小波的杂文中最著名的一篇了,使用了最魅人的幽默思维,它在逗人大笑之际,凸显强制性力量的荒谬逻辑,从而爆发出醒世的力量。

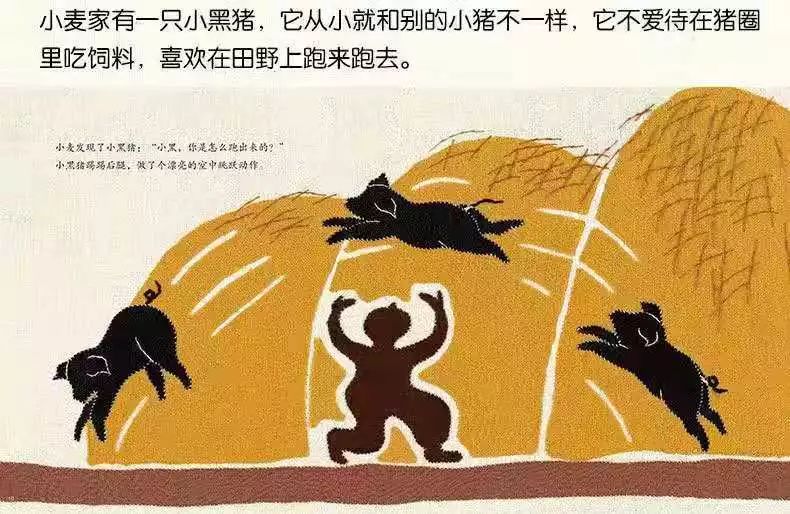

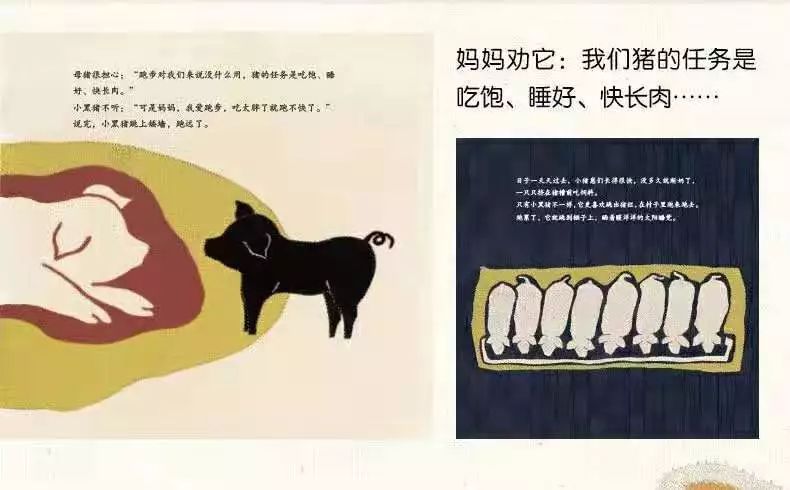

他用非常荒诞的手法刻画了一只不愿被他人安排自我生活的小黑猪形象,这只无视生活规则的猪跟其他的猪有很大的不同,其他的猪每天都在吃和睡中度过,生活的目的是长肉。而这只猪却向往更大的世界,向往不同于猪本身的生活。

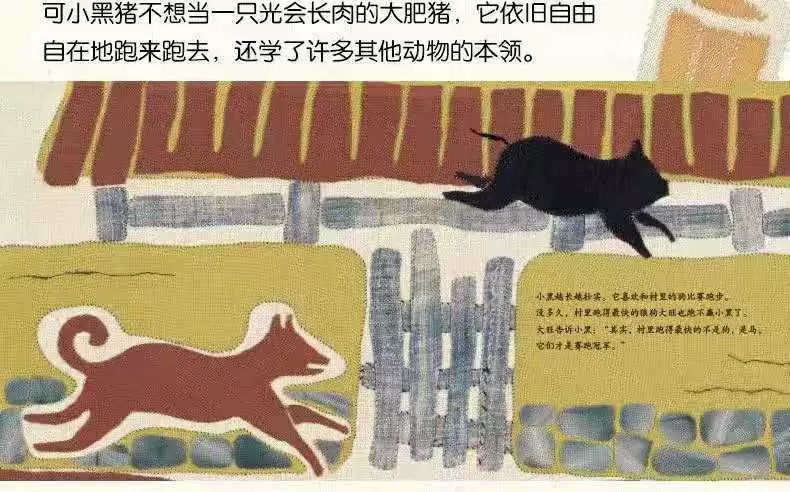

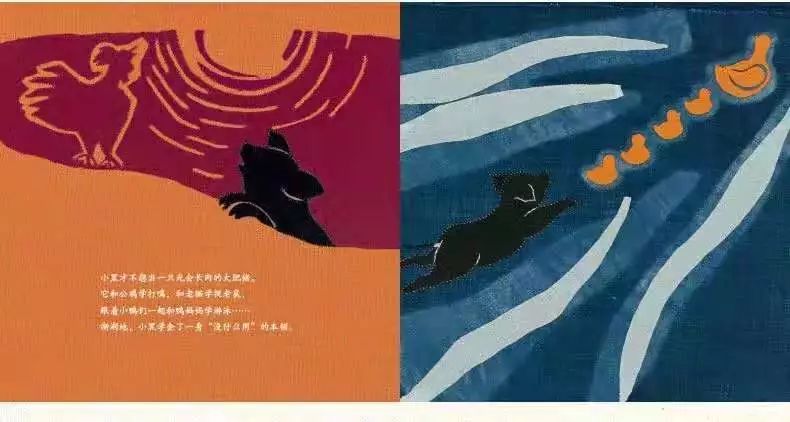

因此,他开始向山羊学习跳跃,向黄狗练习跑步,和知青一起去森林里觅食,向猫学习捉老鼠,向鸭子学游泳,向公鸡学打鸣,甚至学会了汽车和拖拉机的响声,。。他向更厉害的牛学习挑战,就这样,他学会了一身看起来没什么用的本领。

故事的结尾也极具戏剧效果,因为他最后学会了汽笛叫,而当时工人换班的铃声就是汽笛声,这位猪兄没事就跳上房顶学汽笛叫,让工厂里面的场面极其混乱。

最终给他招来了祸端,就在被村民围剿的过程中,他却用这一身看起来没什么用的本领先跳到房顶高于村民,再快速奔跑快于村民,跳进河里游泳游向远方,去了他以前向往的那个更大的世界中。

而这一切的一切都被一个叫做小麦的孩子看在眼里,多年以后,当小麦长大离开家乡走出大山之后。

除了这只猪,他还没见过谁敢如此无视对生活的设置,相反,他到见过很多想要设置别人生活的人,还有对被设置的生活安之若素的人。

因为这个缘故,这只特立独行的猪一直深深的藏在小麦的心里。

02

儿童绘本作者张宁初次看到这篇杂文时,就被王小波作品中的力量感和向上的自由精神所折服。

如果从小在孩子心中植入这个“自由”的概念,那孩子这一生中无论贫穷富有,他的内心都将是富足的,基于这个理由让张宁萌生了将杂文改编成绘本的想法。

想将王小波的杂文改编成绘本,确实是一大难题。

在作家张宁的坚持下,由于儿童书的限制,她不得已删除时代背景,删除小黑猪谈恋爱等少儿不宜的内容,只留下孩子感兴趣的部分。

将猪的形象立体化,比如跳跃的小猪,晒太阳的小猪,奔跑的小猪,挑战的小猪,喜欢看跳马和斗牛电视节目的小猪。

也颠覆了猪这个动物在孩子们心中的固有印象,传统的猪是又白又胖,动作慢吞吞,这只猪又瘦又黑,身手矫健。

我给五岁的女儿读了之后,这只非比寻常的猪把她逗得哈哈大笑。她觉得,哇,这只猪的生活也太有趣了吧。

她仰着头一脸真诚的问我:他是不是忘记了自己是只猪呢?

我揉揉她的脑袋说:不管他是不是只猪,他都有权利过自己想要的生活,前提条件是他得知道自己想要什么,就像人类一样,当你心中有理想,有目标,你就会忽略自己的性别,忘记自己的年龄,只要记得一件事就好,那就是行动。

听完我说的话,她似有所悟的点点头,接着又问道:这只猪一会学游泳,一会学打鸣,一会学奔跑,虽然作为一只猪他很酷,但是不是不够专一?

我略有所思的说到:不停的尝试可以增加自己生命的宽度,专一是中年之后的事情,尝试得越多就越能知道自己想要什么,找到自己的着力点,再发力,曾经学过的其他技能会给他增加助力,而不是没什么用哦。

简直是个问题小孩,但是问题到这,我也确信她看懂了这本书,感谢作者张宁的改编,让五岁孩童用绘本这么独特的方式去理解真正的自由。

因为在王小波那里,自由是一种坚固的信念,缠绕于身体的每个部位,最终在头颅的灵魂深处,形成无法摧毁的封印。

他笔下的事物,都在试图追求思想的自由,进而捍卫这种自由,让身体和灵魂都获得解放。

03

略有遗憾的是,原文中有很多有魅力的地方不能用文字来表达的,但是作者张宁将所用不能用文字来表达的部分都交由图画来表现。

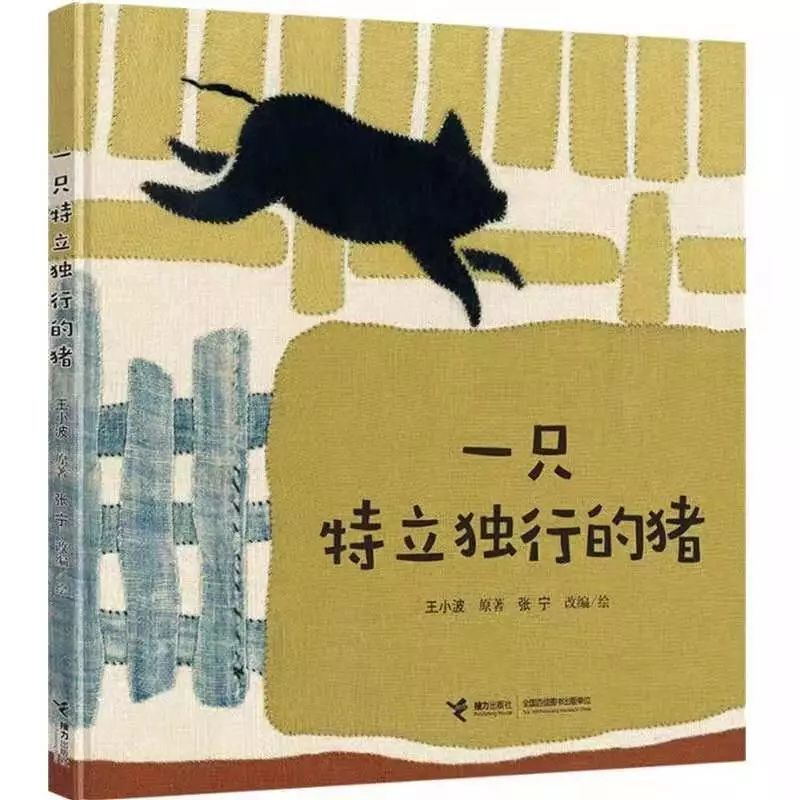

首先封面和封底打开是一张图,一只小黑猪在篱笆上做着奔跑的动作。再与本书的题目遥相呼应,浑然一体。

翻开书,呈现出一幅猪食槽的图,无时无刻不在用图表示写的是猪的故事,也能让孩子在读绘本时通过图将故事的主题想联系。

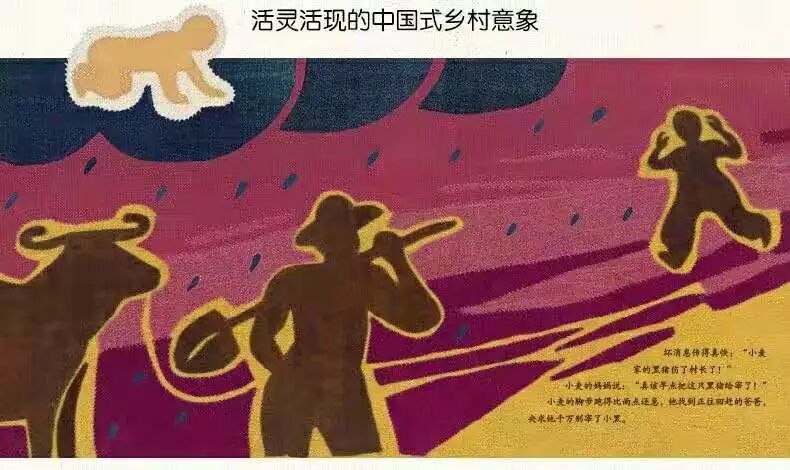

跟着我继续往下读,内容的第一页,呈现了一幅农家生活图,因为故事的发生是在乡下,因此将书的基调定位象征着泥土和收获的土黄色。

所以能在每一页都看到大量的土黄色打底。接着就是主角登场,一只大白母猪生了九只小猪,其中一只就是不走寻常路的小黑猪。

此外,由于故事中存在许多对比以及戏剧冲突的场景,所以根据故事的情绪变化来运用色彩,并加入了大量的强对比色,以便让读者能够更深切地感受故事中的情绪波动和刺激。

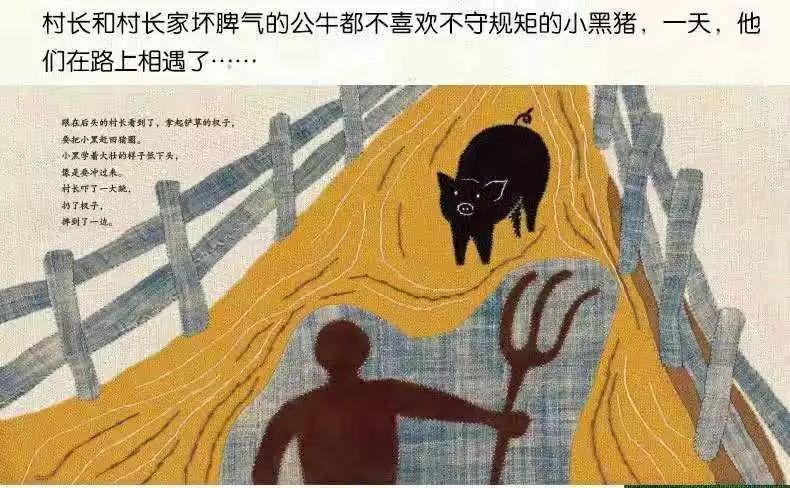

作者张宁在书中运用了一些勾勒和衬托的手法,将故事中的人和动物都加了一个框,这个框代表了他们身上的约束,也就是“被他人所设置的生活”。

全书中,只有这只特立独行的小黑猪以及最后走出大山的小麦是没有这个框的,这也暗示着他们对于“被设置生活的无视”。

其实我们每个人身上都有一个框,这个框有强有弱,有的人终其一生都会待在这个框里,而有的人生下来也有个框,只不过在渐渐长大的过程中,犹如小黑猪的经历一般,这个框渐渐消失不见了。

反观自己,各位老铁在做好自己本职工作之外,也都在学习其他费时间的技能,比如说演讲、讲书、跑步、运营等等,我们没有办法说到底是哪一项技能成就了现在的你,只能说以前的每一个瞬间都构成了现在的你,缺少任何一个时间段都不是现在的你!

那我们一生中到底都在追求什么,追求名利、追求自我、追求超越。其实总体说来我们都是在追求自由。

就像陈寅恪先生留下的箴言:秉独立之精神,持自由之思想。

追求名利的人可以实现财富自由,追求自我的人可以实现精神自由,追求超越的人可以实现人格自由。

然而我身边的大多数人都是在成年之后才意识到自由的重要性,白白浪费前面大好时光,如果说从孩提时代就开始种下自由这颗种子,该是一件多么美妙的事情啊。

著名儿童文学家黑鹤曾在一次活动说过儿童文学对孩子心灵的影响,他认为这是一种后滞的影响力,甚至可能要到成年之后,孩子才能理解书中更深的意义。

因此,当孩子们初读这本书的时候,只需要觉得这只上蹿下跳的猪很有趣就行,而作者张宁想方设法将故事中的那些象征自由的荒诞性隐藏在画面中。

孩子们在通过文字和画面记住这个故事之后,当他们渐渐长大,开始步入这个布满千万条规则,充满竞争的社会一角时,这只“无视生活规则”的自由小猪就显得尤为重要,能给孩子们带来心灵的慰藉,也能体会那种积极向上的精神。

那一只猪都尚且如此,何况人呢?

请长按二维码关注