戳上面的蓝字关注我们

黑色火焰

Black flame

撰文/赵晓

一 1998年的一天,父亲在浙江美术学院的一位同事跟他说:有位韩国研究生想见您。过了两天,他在校门口遇上了这位韩国研究生,原来是一位僧人。父亲有些意外,事后同我讲,一个和尚干嘛要见我?僧人刚入中年,一身布衣,戴副眼镜,文文气气,见到父亲先鞠了一躬。父亲同他握了手,问他为什么要见?他说:赵先生,当年我还是学生的时候搞学运,冒着军警的子弹上街游行,抬的巨幅宣传画,就是把您的一些作品放大(复制)的。现在我虽然出家了,但这次到杭州,还是非常想见见那些画的原作者。

这位韩国僧人说的那些“画”,就是父亲在1960年代前期创作的一批表现亚非拉国家民族解放运动主题的木刻作品。

二

父亲的这些作品,在他一生的木刻创作中占据着很重要的位置,形成了他个人的一个创作高峰。因为,无论是从主题的选择、刀法的运用、技法的创新,到构图的安排、黑白的处理,乃至个人情感的投入,都有别于同时代的其他木刻作品。

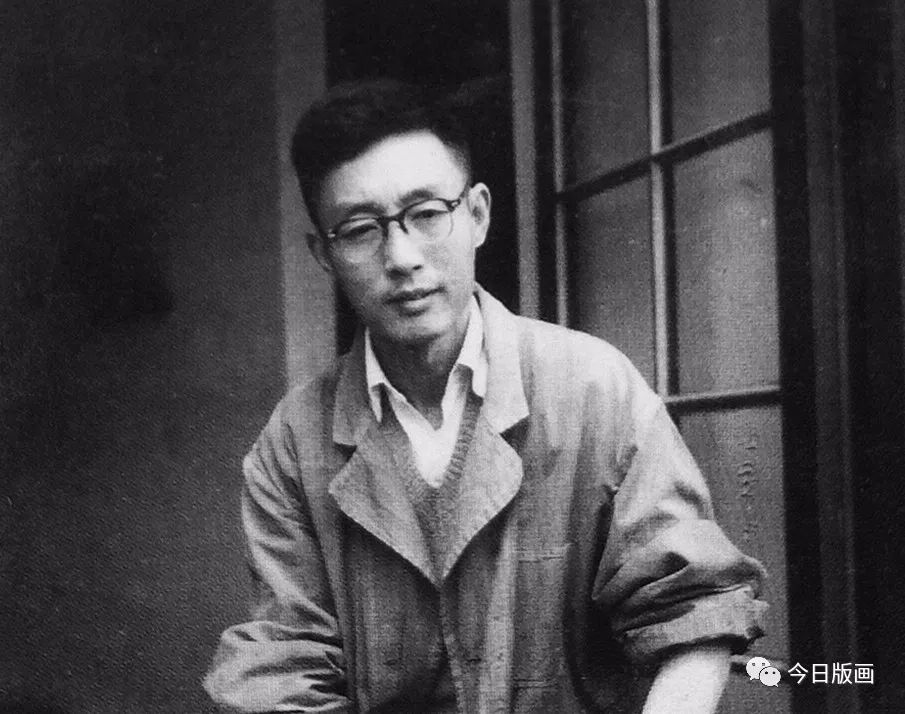

父亲1962年在浙江美院版画系教学大楼

上世纪50年代末至60年代初,中国正处于被西方长期孤立中,同昔日的盟友苏联也由蜜月期转向分道扬镳,而自己又遭受着三年困难时期。但此时的世界格局也正经历着二战后的大变化。许多昔日的殖民地都想挣脱锁链,这一世界潮流正好为中国冲破封锁提供了机遇。于是,每逢亚非拉出现此类风潮,诸如埃及、古巴、巴拿马、刚果,以致后来的越南、柬埔寨等等,中国都大力支持,各地都会组织群众游行,声援加声讨,动辄有十万、数十万甚至上百万人参加。全国人民在电影院正式看影片之前加映的“新闻简报”纪录片里,经常会看到首都又有多少多少万人举行集会游行,领袖们有时也会站上天安门,那真叫声势浩大。在这些纪录片里,我好多次于密密麻麻的游行人群中看到过被放大复制了的父亲的这些木刻作品。

父亲晚年时,我问过他:你当年怎么会想到搞这方面的题材?他说:最初的原因,是因为当时国家经济困难,学校缺钱,已很难开支每年带学生“下生活”的经费,大家出不去。

他们那一代艺术家中的绝大多数人,接受了“源于生活、高于生活”的艺术创作观念,强调创作灵感来自现实生活,不仅上面这样要求,自己也身体力行,对学生更是如此教授,已形成一套完整的教学方式。作为浙江美院版画系的行政负责人,父亲也会带学生到工厂、农村去画速写、找素材、勾小稿,即“下生活”。顺便插一句,父亲对学生下生活的要求十分严格,每次回来,都要检查两样东西:速写和小构图。无论数量或是质量没有达到他的要求,都会毫不留情地给予批评。当年的学生如今早已是白发苍苍的老艺术家了,但不少人对此还是记忆犹新:“画什么,怎么画,在构思过程中,都受到赵先生严格把关,足够的生活速写素材,多张设想的小草稿,都得准备好,如果画稿准备少了,准挨批。他喜欢边看草图边讲话,你若是草图不多,说话很多,那也不行,有时一张生动的小速写被先生发现即大加赞赏”。这是华东师大的张嵩祖教授毕业48年后的回忆。所以,一旦走不出去,对一向有着干预生活传统的版画家们来讲,不啻面临了又一场灾难。他们总觉得,脱离生活,就会失去中国新兴版画的现实主义艺术光芒。大家都急迫而又默默地寻找着新形势下的新路子。

三

当时,每天晚上8点半,中央人民广播电台在“各地人民广播电台联播节目”结束时,都会播放一曲铜管乐演奏的“国际歌”。我家有一台收音及唱片播放两用一体机,每到这时,父亲总会把音量调响一些。那悲壮而激昂的乐声、先抑后扬的旋律,同我们当时所处的困难情境颇为合拍。就这样,一遍一遍地听,一天一天地感受,父亲的想法成了小构图,小构图发展为大稿,大稿上了原版,原版印出了原作。

《起来,饥寒交迫的奴隶……》作于1961年。整个构图中,主人公怒目圆睁的头颅、冲天而起的右臂,与横向甩出的铁镣、紧握拳头的左臂形成几近九十度夹角,着意突出了人物的现实力量;成四十五度角飘出的那些虚线,似烟、似火,又似被主人公摧枯拉朽而抛弃的一切尘埃。虚实相间的艺术处理,顿时将人物置身于大时代之中。这是一个人,这也是一群人,这更是一代人。父亲晚年在谈到这幅作品时对我说:严格按比例来看,这只举起的手臂是稍稍长了一些,但(在这里)给人的感觉却觉得刚刚好,如果压下来一点,就会失去气势。

《起来!饥寒交迫的奴隶……》黑白木刻 46.2cmx47.5cm 1961年

父亲在家搞创作时,桌子上总有一面镜子。镜子不大,同大32开书本差不多,是我奶奶留下来的梳妆镜。老物件耐用,镜面是英国进口的,背面镀着一层银。这样做,一是他对自己母亲的思念,二是镜相准确,不骗人。需要时,父亲随时会在镜子里照照自己的手、脸,或是某一个动势。版画大多是反相印制,镜子正好满足了这个需求。画中那只五指迸放的手掌,就是父亲对着自己的手画下来的。

父亲手边我奶奶留下的镜子

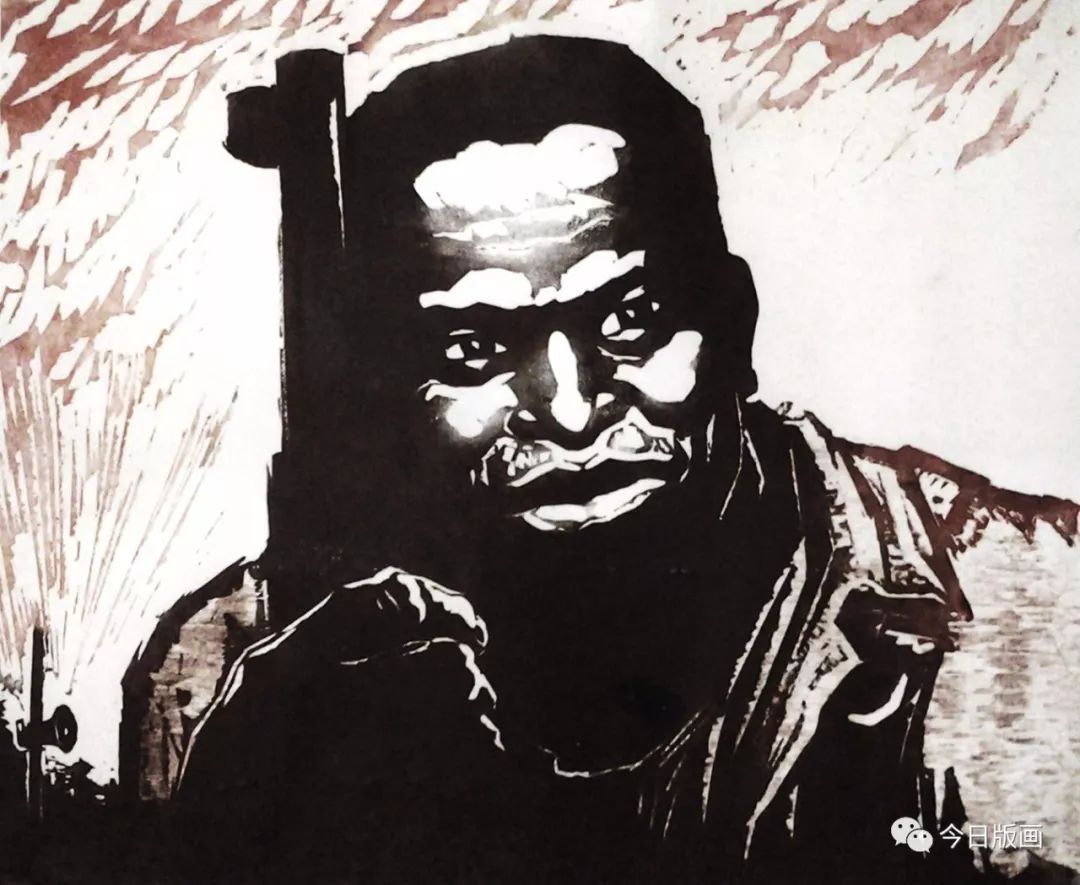

《日日夜夜》中的那一把大胡子,显然取之于当年古巴领导人卡斯特罗的形象。三角形的人物造型稳如泰山,给了人难以撼动的感觉。画幅中最大的白色块出现于人物的额头,在黑底黑衣黑胡子营造的黑色氛围中显得格外“跳”。有一回,我就画中人物头部的轮廓线问过父亲:按里面(内轮廓线)看,头部好像小了一点;按外面(外轮廓线)看又好像大了一点。父亲得意地笑着说:这就是版画的好处,现在这样看上去刚刚好。其实此前我对他那幅著名的“鲁迅像”也产生过同样的疑问。想了想他的话,我觉得真是的,这样处理,分开来看不协调,合起来刚刚好。艺术的魅力可不就在似与非似之间。

《日日夜夜》 黑白木刻 40cmx42cm 1962年

上世纪的1959至1960年,日本民众为反对修订《日美安全保障条约》,进行了23次全国统一行动。《团结就是力量》表现的就是这一主题。主人公的脸部表情愤怒而又沉稳,让人看到一种理性的力量。父亲很强调刻划人物的内在情绪,经常说“一张画要耐看”。为此,父亲几次三番对着镜子作各种表情,那微鼓的咬肌一看就是取自他自己的双颊。

《团结就是力量》 黑白木刻 48cmx55.5cm 1963年

《为了解放》作于1963年。这是父亲自己非常喜欢的一幅作品。他在此处的运刀真正可谓是大刀阔斧,干净利落,有力、简练,尤其是女孩的一双大眼睛,在大圆刀精准的刀触下,仅仅只有一刀的位置,却让人过目难忘。

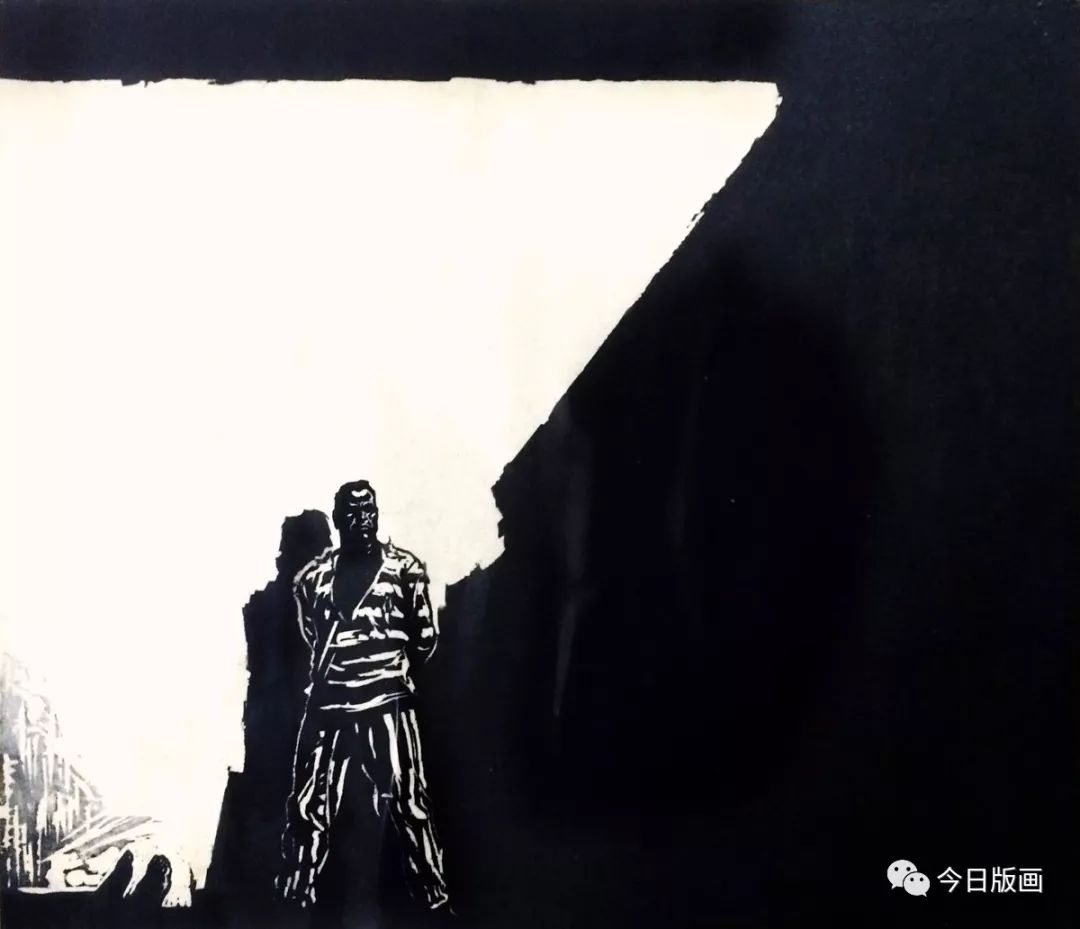

《为了解放》 黑白木刻 30cmx24cm 1963年《宁愿站着死,不愿跪着生》作于1963年。自从刚果的革命领导人卢蒙巴被杀以后,各国人民对世界民族革命的艰难性和复杂性有了更加深刻的认识,也激起了更多的斗争高潮。当时版画系有个“挂画”的习惯,即无论师生,有了好作品,都会装成镜框轮换挂在教学楼的走廊里展览。这幅画的主题一目了然,“极强的形式感,大家为之一震,走廊也为之生辉”(朱维明语)。可到了“文革”时期,造反派却硬说是“恐吓和威胁革命人民:你们要革命的话——下场就是如此。”真是“荒唐年代荒唐话,无理之人无理言”。

《宁愿站着死,不愿跪着生》 黑白木刻 39.2cmx41.8cm 1963年而《最后斗争》的罪名更大。我已找不到该画的原作,好不容易才从上世纪60年代的一本《美术大批判》上觅得、修复。在一篇造反派写的《和平主义的吹鼓手》的批判文章中,认为父亲这幅作品抽掉了阶级斗争实质,把国际范围内的阶级斗争歪曲为种族斗争。然而,即使不谈一件单幅画创作主题究竟该如何在有限的二维画幅中凝练和表现,我在这幅画中已明明白白读到了对野蛮的种族歧视这种人类反文明陋习所给予的毫不留情的否定与抨击。父亲创作这幅画时我正念小学,至今还记得,画面角落里的那把手枪,还是父亲叫我拿着我那把能打橡皮吸盘弹的玩具枪做的样子。

《最后斗争》黑白木刻(二十世纪六十年代)(修复图)

这幅《国际歌声》是1964年刻的第二遍作品。当时对外交流少,外国人(包括黑人)很难见到。作为需要用形象表达的画家,父亲想尽办法增加自己的感性认识。那时,上级宣传部门经常会根据形势的需要,在小范围分发一些照片资料,供相关部门和人员作内部参考。刚读小学不久的我看到过胸前挂着手雷的李奇威、人群中的卢蒙巴、洋洋自得的肯尼迪等人的照片。父亲还带全家人去看过一部讲黑人斗争的法国电影《塔曼果》,因为影片里不打仗,我很坐不住。几内亚歌舞团访华时来杭州演出,父亲分到票后同母亲一起去看了。我记得母亲回来后很兴奋,讲给我们听女演员们怎样在暗淡的灯光下赤着脚在台上来回地跺、踏、蹦、跳。就是在这样点点滴滴的寻觅之中,父亲逐渐接近了创作对象。父亲用大平刀刻画出黑人厚嘴唇、宽鼻翼等脸部特征表象的同时,着力塑造了主人公在歌声中憧憬、遐想的精神状态。

《国际歌声》 黑白木刻 38cmx45.5cm 1964年

今年已80高龄的著名版画家朱维明先生,还保留着自己当年大学时代的学习笔记。其中记录了1964年3月,父亲在版画系五年级教室给学生上构图课时,谈到自己的这几幅画:

“《日日夜夜》,像是一个英文字母‘A’,从头到胸是一个很稳的的等腰三角形,胸口横着一杆枪,表现一种磐石般的坚定的必胜感。

《为了解放》,两条平行的斜角线,支点是一块有棱角的石头,沿着目光所及,随时可以出去,给人以引而不发的感触。

《起来,饥寒交迫的奴隶》,从理论和解剖上讲,举起的手并不符生理结构;但艺术处理中,举手伸向苍穹,成为挣脱枷锁的擎天柱,张开的手掌坚定有力,有着站起来的气概。

《宁可站着死》,以‘Z’形的对角线,有如强烈阳光的投射,将画面劈成两半,在白块的下端,站立着被囚的主人公,体现出主人公宁折不屈的无畏精神。”

字里行间,我仿佛又听见了父亲在略带苏南腔的普通话中,为强调要点而不时发出几个重音的述说。气满满!

《胜利万岁》是父亲于1964年应出版社约稿创作的。朱维明先生的笔记中,记录有父亲于该年4月在家里同他说的一段话:“因为要作宣传画出版,一定要注意远视效果,要使人一目了然。所以,要有气势,要立意在先。我采用几乎是对角线的构图形式,制造东风压倒西风的感觉,看来这一点是做到了。总效果有了,也还是要有细节才耐看。别看这左下角的两个小人,去推敲、反复重刻了好几道。越小的任务越要抓住大动势,以点睛的关键几刀,使人物形象照样鲜活。有些时候,创作中遇到头、手、衣纹之类,我会去先交待结构,或者对照一下模特儿,在充分理解的基础上,画中或许就这么几刀。但这几刀,要的是江南话所说的十分‘煞刻’;这几刀,甚至要保留到最后(动刀)。”值得一提的是,这幅画用了一个红色版,成了这批主题创作中唯一的套色木刻。父亲酷爱黑白木刻,所创作的套色木刻不多;即使套色,他也力主尽量简练。他主张,一个版能达到效果的,绝不套两个版。我想,这或许是他年轻时从事抗日美术宣传养成的习惯:不仅要求快,而且要求少花钱。这里套的红色,寓意明确,气势浓烈,不但更靠近大众的审美倾向,而且考虑到方便出版发行的需要。我曾在当年的新闻简报影片中看到,在北京宽阔的长安街上,这幅画被放大到十几米宽,由许多人肩扛着走过天安门。

《胜利万岁》 套色木刻 54.5cmx81.5cm 1964年四

这幅《反帝烽火》,是父亲于1965年创作的,也是这个系列中的最后一幅。翌年,因为众所周知的原因,父亲被迫放下了刻刀。

《反帝烽火》黑白木刻 40.9cmx46.9cm 1965年从1961年算起,眼看着六十年快过去了。

我有时会想:现在的人们还看得懂这些画吗?还愿意看这些画吗?现在的艺术家们还会这样创作画吗?还愿意创作这样的画吗?

谨以此文纪念离开我们五年了的父亲。

远望(摄于2008年西子湖畔) 2019年8月成稿/10月改定 (本文采用了张嵩祖、朱维明两位先生的部分文字材料,一并感谢)

近期精彩内容

峥嵘70载 百幅版画见证时代变迁

八一特辑|版画展雄姿 铁血铸军魂

千里共婵娟 中秋赏月特辑

应天齐 个体叙事的历险者(下)

应天齐 个体叙事的历险者(上)

祭奠刚离开我们的版画家们

袁庆禄版画中的女神们

从“老算盘”中感受先哲们的伟大智慧

版画诉说中国改革开放40年

中国当代版画的标杆徐匡

听戴政生教授诉说感天动地的中华“孝”文化

随代大权教授版画《歌尽桃花》感受文化熏风

正本清源版画40年的“承”与“变”

有些人死了他还活着

热血写青春 钢刀刻军魂

一幅开绘画之先河的木刻版画作品

人物 |李习勤 刀笔融情

【特别策划】刀刻荷花千百姿

人物 |中国美学的实践者 纪念白逸如先生

人物 |董克俊 原始的现代主义者

厉害了 我的国! 版画家用刻刀记录下腾飞

历史飘香 用一枚藏书票纪念传奇女性陈香梅

人物|“广告人”金大鹏的华丽转身

“约会”版画中的女神们

找寻“年味”从一张版画贺年卡开始(二)

找寻“年味”从一张版画贺年卡开始(一)

赵宗藻:努力探索版画的中国气派

共读一轮明月|今日版画

陈琦│探索水印版画的边界

版画中如诗般的绚烂夏花

“文学与艺术的碰撞”藏书票抢镜扬子江作家周

版画中的工业时代向劳动者致敬

《今日版画》杂志社藏版画精品欣赏

版画界的女神们

珠联璧合 张新予 朱琴葆水印版画之路

……

【更多内容】

Add:杭州市西湖区灯彩街567号华彩国际5-1712室

Tel:(086)0571-87186362/15355079390

E-mail:todayprint@163.com

主编微信:jinliliang003

点击下方“阅读原文” 进入今日版画微信商城