福建后唐状元黄仁颖属莆田黄岸公派绝非泉州紫云派

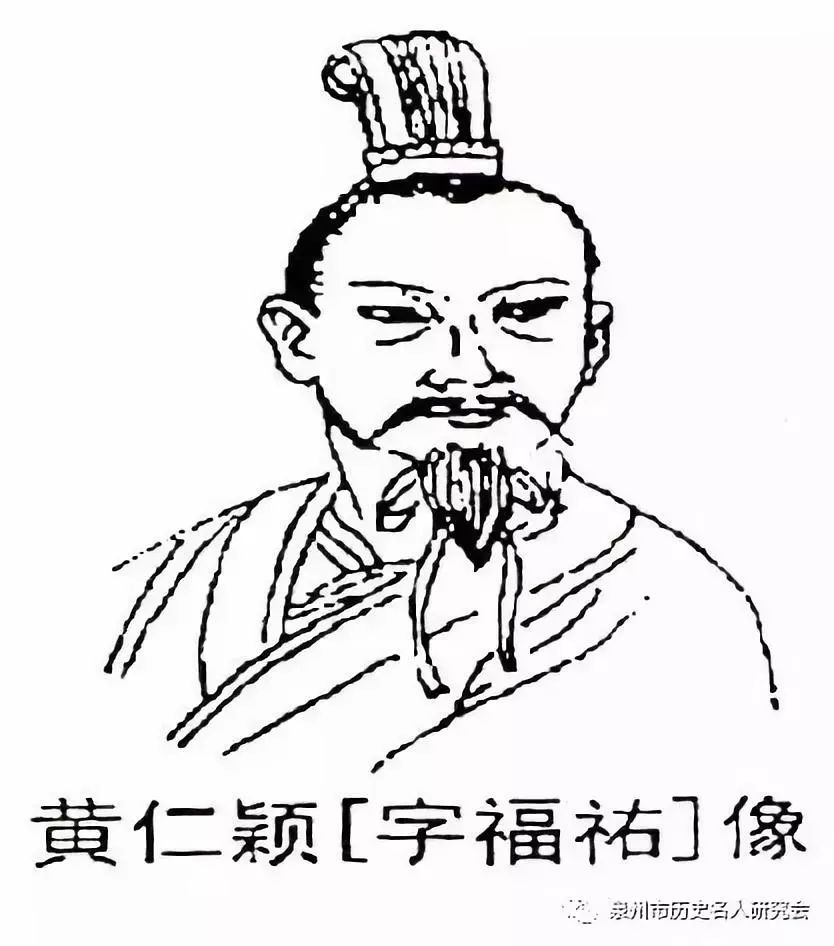

黄仁颖(900-962年),字福佑一字幼卫,别字仁达,号潘湖翁,行离廿二。祖籍三山莆阳(福建莆田涵江黄巷),迁入福建晋江潘湖。唐朝御史黄滔(840-911年)孙(注:泉州开元寺内檀樾祠新挂黄仁颖状元匾为假冒伪匾绝非安溪紫云黄氏以正视听避免受其误导),其父黄珦(870-949年)字玉卿官大理评事,母欧阳氏,黄仁愿胞弟。

基本概况

书院历史

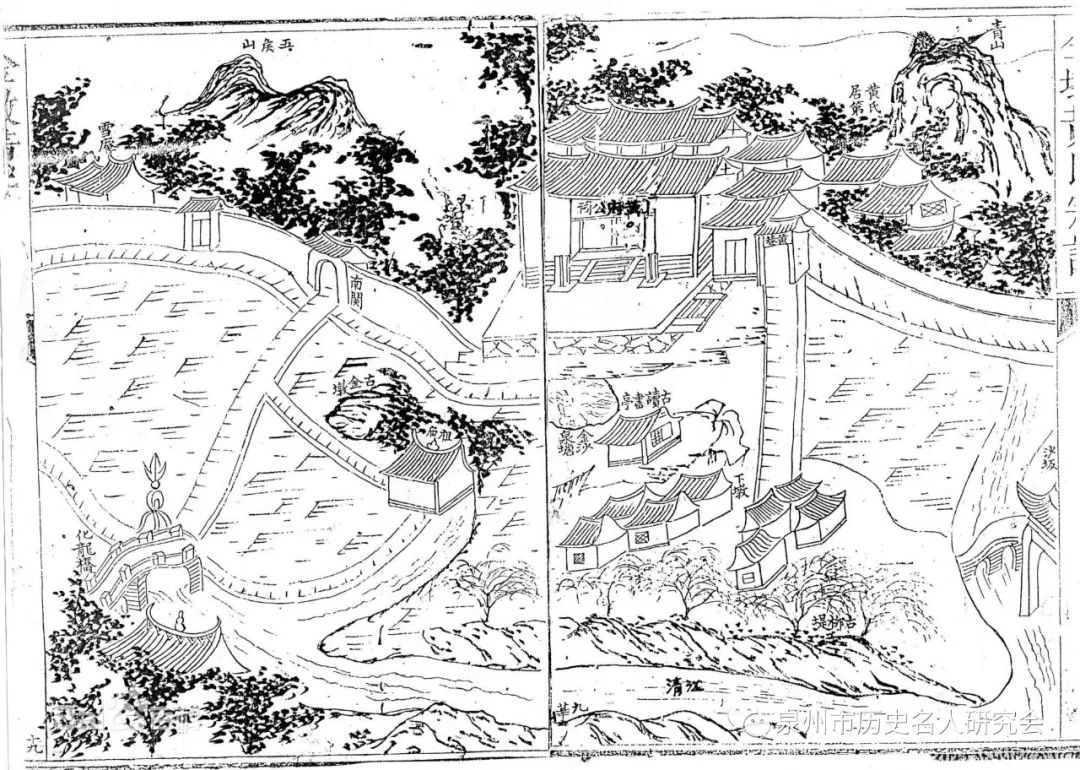

在潘湖黄相府孝思堂南侧,于南唐李煜后主末年即(975年)春,由泉州乡贡进士欧阳偃(吉州推官欧阳郴养子)

率孟弟黄伛(居莆田太湖)、仲弟黄佢(居泉州龟山)主 欧厝族人正式兴建为潘湖私立乡学;又于北宋元符庚辰三年(1000年)秋与宋代乾兴元年(1022)冬,分别由开闽甲第国子监国门助教欧阳詹九世孙袁州太守直秘阁学士欧阳识与十世孙观文殿大学士欧阳珣父子扩建为“仁颖书院”,南宋著名理学家朱熹撰“仁颖书院”联曰:“仁颖面三山环九水倚紫帽枕龙首抱金狮之奇;书院汇四海游五湖依吟啸揽晋江揖郡南之胜”。兴儒理学之端,奉詹四门之制,乃潘湖欧厝族人为祀“以不二争第一”、继承和发扬欧阳詹的爱国爱乡精神的文章德业双馨的状元黄仁颖,特扩建为潘湖仁颖书院,以志前贤。仁颖书院自唐迄清,弦诵相闻,宾兴不乏,擢第者几十三。

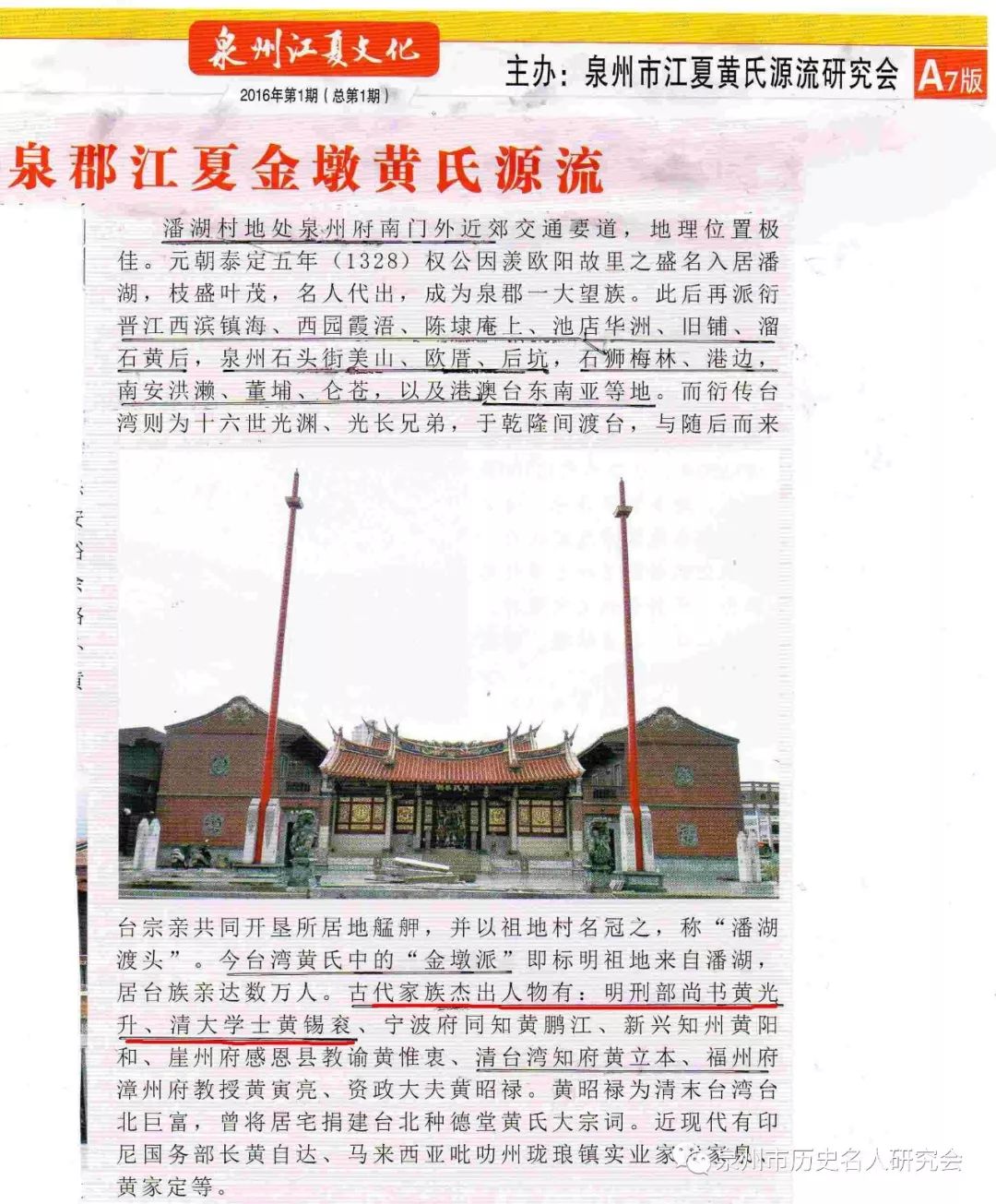

潘湖元处士天麟黄权尝出为仁颖书院山长,系为潘湖八世祖明刑部尚书黄光升、九世祖明南京礼部尚书

黄凤翔、十二世祖清东阁大学士黄锡衮读书处。门生英彦彬彬而出,明崇祯庚辰廷试,后有旨召进 士四十对,黄锡衮联第会元登二甲第二名进士累官清圣祖东阁大学士。与同召者蔡肱明、张朝延、卢若腾、张潜夫、吴韩起、丁孕甲同年及第。时中外多警,上雅意边才,廷议以枢密席礼曹之上而蔡肱明、张朝延、卢若腾、黄锡衮四人并授兵部主事,比入署即誉望大起。二十二家内黄公凤翔实父子孙曾四世进士,擢第之盛阖泉郡之冠,但熙孕、徽孕、景孕三孙各分三支派,似在丁之上,傅赵之下,以傅、赵一脉相承故也。潘湖临漳儒林书堂与文献书堂(俱久废):儒林书堂在垵边临漳;文献书堂在欧祠山天麟宅。两社古时以通经研理为主。论者谓非詹初倡之力不至此。然詹岂漫然倡之哉,幼不戏狎,长不逾节,已具之祀圣贤之规模矣。葵峰少保公明于文法,诗书子史,清廉为官谥恭肃;大宗伯止庵榜眼公高凤峻节,年逾花甲,大雅卓然犹作孺子慕,且令诸子皆杖以志慰,海内称孝。锡衮公位至极品,清俭师儒,慎勤敏练,宣力有年,劳绩素著焉。也是福建泉州郡城南最早的私立书院(注:泉州开元寺内檀樾祠新挂黄仁颖状元匾为假冒伪匾绝非安溪紫云黄氏以正视听避免受其误导)。

著名学子

有唐朝吉州推官欧阳郴、南唐泉州乡贡进士欧阳偃(本姓黄,舅父欧阳郴养子)、宋代欧阳复、欧阳杰、欧阳清卿,元代泉郡蒙古学教授黄凤、明代学士广信知府长治黄永、龙游知县黄应、尚书黄光升、榜眼黄凤翔、太常卿黄士藻、相国杨拱辰、卿相黄锡衮和清代教授黄寅亮诸贤人杰士。

学田课教

在郡城南潘湖湖口黄相府(俗曰糊口乡塾今大学士黄锡衮故宅是其处)古为浮屠道回佛‘三教’活动之所,匾曰临漳庵。建于宋重和元年春,由詹之十世孙北宋观文殿大学士欧阳珣亲自创建,以其祖赋建置学田,作为经费。詹之九、十世孙欧阳识与欧阳珣父子于哲宗元符庚辰(1100年)九月率其族人鸠资倡建仁颖书院,并祀开闽文宗、四门助教欧阳詹与后唐丁亥科状元、中书舍人、端明殿掌院学士黄仁颖。欧阳珣亲自延任仁颖书院山长,“治经讲学,郡士多徒焉。”闽自唐常观察晋兴文治,延本里开闽文宗欧阳行周先生设教,晋兴文治,泉人始知学。据考为泉南最早的乡学郡塾,“环湖四十余家自唐迄清弦诵相闻,宾兴不乏,擢第者几三十人。”正是仁颖书院“人文蔚起,争雄宇内,潘湖士子学甲于泉郡诸乡”方兴未艾的真实写照。仁颖书院载:潘湖有资福院、崇真寺、水月宫。院后为欧阳珣丞相墓遗址。课以《四书五经》、《论语》、《传习录》、《大学问》等为教材由书院山长、堂长、学长、斋长主持,求学的对象有童子试生徒,聘博学鸿儒者当塾师,或文教府邑学官员讲授。仁颖书院以陶冶性灵,崇祀榜眼欧阳詹、状元仁颖、丞相欧阳珣、朱子诸先贤为主,用于读书、修行、讲学、吟咏、著述、休憩,以陶冶纯真高尚之性灵,抒发性灵,收敛身心。取风水宝地山仔空欧阳珣丞相墓口(潘湖湖口)而建,去城市之喧嚣,三面山水称人心,“山有紫帽枊秀发,水过吟啸作环形。”潘湖文山书堂在欧祠山,授以《诰律》与礼节以教化乡民,相当今乡村学校。外乡士子黄维清、谢敏、李斯义,大学士杨公侗孩(芙蓉人)及普角孙孕骐、孙孕骥二兄弟等尝读于此。

书院院联

一举首登龙虎榜,十年身到凤凰池。狮山灵气萃欧山,唐代名贤孕此间。遥想髫龄吟啸处,水滨岩畔几忘还。犹传龙虎旧声名,一身倡道于闽中。绵衍渐成邹鲁风,后学欲寻闽学峰。仁知源发自欧公,颖语潘湖诸秀宗。书将寸草报春晖,院地为欧毓秀乡。况兼累代继青缃,风雨频倾古书香。欧阳古地三庚明,数椽重作四门庭。仁颖翰墨孪大儒,书院飘香世间殊。狮山南麓珣故居,甲第文宗闽祖师。而今遗碣虽终古,犹传欧阳为文祖。攀萝扪葛陡欧山,潘湖吟啸石发班。四马凭高著一鞭,文山景物最无边。儒林地胜昭光升,林幽泉深豁凤翔。海瑞朝拜歇马地,光升营护感苍天。洪钧陶铸一鲁斋,别有观文焕九霄。不假江郎一枝笔,锡衮联第相东阁。金湖翠浪数风流,武士三代单丁游。寄语文僖多俊儒,须知此地胜仙求。五虎金狮卧紫帽,九龙甘泉藏潘湖。甲第当年龙虎榜,湖山千古薜萝情。仁颖不二出阀阅,书院如一儒道释。行周仁颖湖口秀,榜眼状元临漳芳。

潘湖叟黄锡衮题仁颖书院联:金湖一门四桂锦衣承祖志;玉鹤一堂两甲武烈沐欧风。田头晴岚,门环紫帽开国盛;洋亭清尊,昭代卿相扬祖武。三代单传白鹤山,一剑霜寒九九溪。欧山常峙江左右,金湖远忆桥东西。博览古今儒林四门学士发祥地;达观江南金湖临漳文献贤圣天。

书院典籍

欧阳詹《四门文集》十卷。

欧阳柜《降之文集》、欧阳珣《欧阳大学士文集》、《潘湖诗话集》十卷。

黄永《垵边儒林寡过编》、《先儒行周学记》、《仁颖春秋》、《潘湖纪年》、《临漳三教源流》、《金墩要录》、《均玉文集》、《长治要言》、《直善诗集》。

黄光升《四书纪闻》、《读易私记》十卷、《读书愚管》、《读书蠡测》十四卷、《春秋采义》、《历代纪要》、《昭代典则》十二卷、《陶集注解》、《杜七律解》二卷、《泉郡志》二十二卷。

黄凤翔《田亭草诗集》七卷、《嘉靖大政类编》四卷、《嘉靖大政编年纪》二卷、《泉州府志》二十四卷、《黄仪庭》二十卷、《谷阳诗集》五卷。

黄乔栋《十三经传习录》、《读书管见》、《诗经名物考》、《三礼辑义》、《老子解》、《杜诗五律集解》《希豳集咏》、《无益子集》。

黄琰《莹甫诗文集》。

黄淳中《敬日草集》。

黄润中《易义注解》、《诗义注解》、《偊贡注解》、《金刚经注解》、《杜律注解》、《火火篇》。

黄矩孕《尚书便览》。

黄一鲁《兵法例释》、《武里吟》《金湖集》。

黄锡衮《黄中堂诗集》、《黄大学士文集》、《金湖纪略》等。

黄志美《金丹指南》一卷。

黄志璋《璞园集》五卷、《庵斋集》、《嘉言录》。

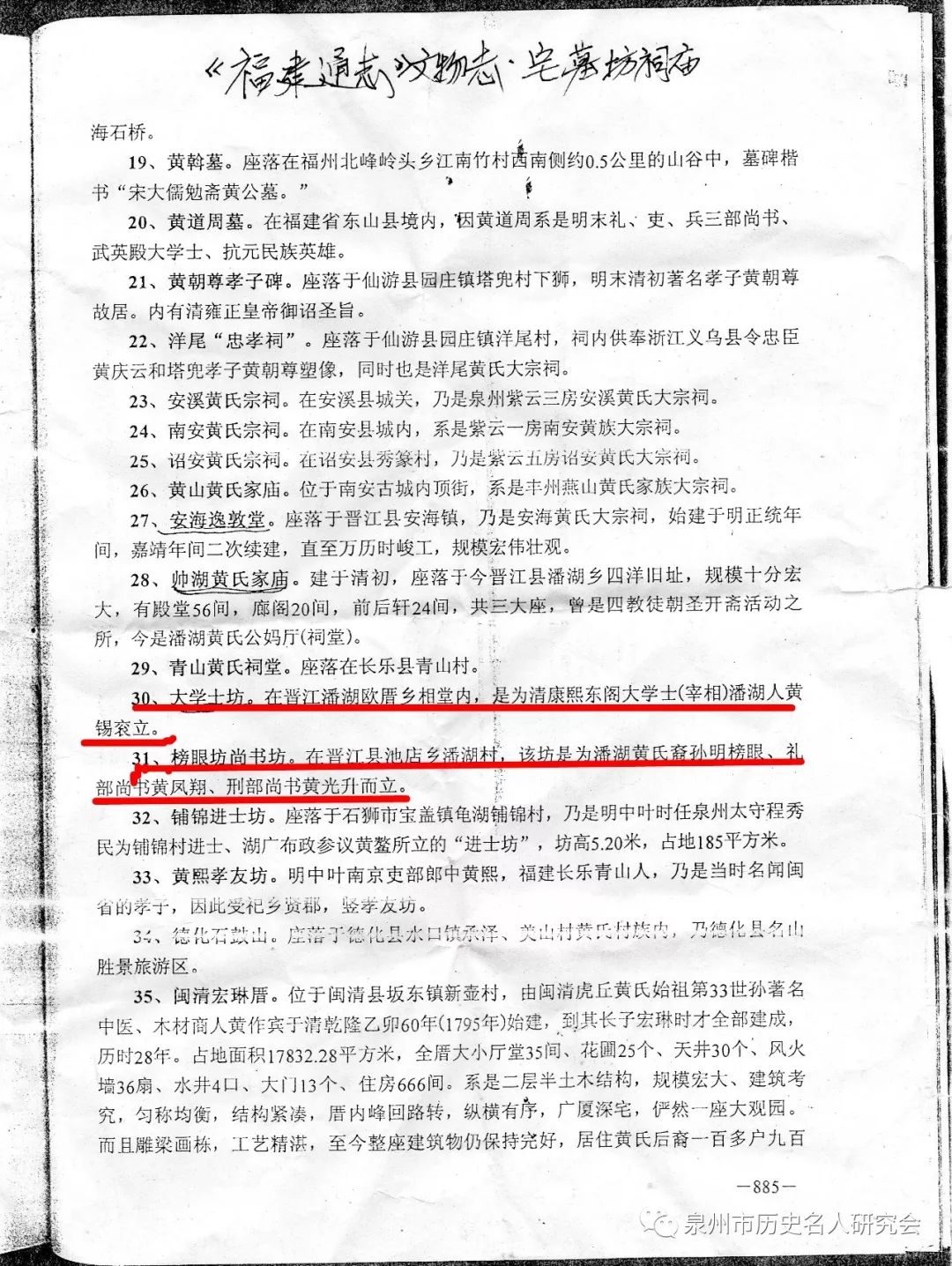

黄志焕《留耕堂文集》、《得闻堂诗草》。

黄德祐《黄御霞》。

黄德嵩《天峙诗文集》、《诗文并历试草》。

黄道泰《不自弃亭集》九卷。

黄梦琳《诗学正宗》二卷、《格物要语》三卷、《韫斋笔记》二卷、《雪舟诗集》三卷、《碎锦录》二卷、《五行论》一卷。

黄志夏《潘湖叟肇盛黄卿相公行状》、《火火集》。

黄世德《劳轩课艺》。

《潘湖仁颖书院碑记》

明代黄光升撰

《潘湖仁颖书院碑记》

闽人自唐初自乐其土,虽有长材秀民、通文学,习吏事者,相率不肯出仕。及常衮为泉郡观察使,设潘湖乡校,课文章,乡郡小民有能诵书作文者,常衮必具宾主之礼,亲加讲导,延泉名士欧阳詹辈教育勉励,闽俗一变每岁贡学与仕进。闽士遂知所向慕,何蕃因詹以显名,非与人为善欤?徐晦语詹必流涕,非至诚感人欤?其文与韩齐名,开闽文之祖矣!唐迄今,赫赫潘湖,甲于闽海,龙虎旧传,兹惟詹公,济济多士,仁颖德心,于是文章科名为郡乡塾蔚,士子谭说。阖自欧阳四门先生醇德邃文,为温陵一代宗师,其后滔之嗣孙仁颖继魁天下。院率行仁讲让,重道尊师先,乃二公教化潘湖已久矣。院社开坛,胜友云集,儒风搔首,史册相望矣,其止于甲第簪缨哉;文者经天纬地,为郡龙首之脉,初祖天麟讳权公元处士讲学论道,以茂欧公兴文教乐育英才之风,以昭潘湖发祥之乡,欧阳四门始为温陵儒林第一人也。欧阳氏祖与吾潘湖黄氏姻亲,俗呼内外孙之称,祀祭之堂亦有前后殿之拜。夫自潘湖仁颖书院之设始于南唐宋初,谓其造士之所也。初祖元处士天麟延之,自元迄明均置学田养之,请博学鸿儒授之。而潘湖临漳乡塾文山儒林两书堂则为书院之学前童教也。自兴之鼎教诸生文人骚客迄今,内外远离他乡之士子故有登第为仕不择官必尽其职之风。于是禄不营家,必敬其事,言不相时,必虑其忠,亦且志不丧气,必刚其立矣;乃延三山莆阳之书香亦昭然。呜呼!忆余赴京邸柱国惠民之宣年,念若邹鲁之乡焉。惟承先贤之遗业,斯驽骥之答,伏阙之举,恩教之情,得学之义也;吾乡累世以詹龙榜破荒为荣也,励以知其倡,敬以其功,谨按行状撮举其大略当属潘湖八世孙葵峰黄光升之言嘉靖岁次甲子年仲冬之吉是为记也。

清代黄锡衮撰

《潘湖仁颖书院碑记》

闽自唐常观察词兴文崛,延里人欧阳行周先生设教,人始知学。欧阳詹、黄仁颖二公泉之圣贤,学事善类,教养并举,士风鼎盛。贤人君子夫,皆以其蘧庐非有之地也,常占为千古长享之物也。圣贤诸辈通 乎神明,如韩退之公之阳山,柳子厚公之西山,欧阳永叔公之滁山,苏子瞻公之吴山,本里先贤欧阳伯善公之欧祠山,欧阳行周公之文献山,光升公之葵山,凤翔公之文山,一鲁公之鹤山潘湖先世多以诗书业其家,然郡城南以潘湖黄姓最为著姓。世代终数圣贤君子之身,何尝有之?百世而下思,其人已不得见,然其湖泊山川千载犹存,乃数代君子崇儒重道根果,而教化之学为书院之魂也。之处。中间高筑火炉一座,使梵化之时,不流于亵。另穿一井,便于朝夕洗净。后盖厅房数间,月鸣膏火,公举余弟煌锐住处其中,掌司收拾焚化之事,随时敬将灰烬恭送清流,诚盛举也。煌锐承潘湖先贤数世书香之萌,家事淡泊,无力攻书。今得藉众人之庇,行此事,亦兴有厚幸也。好义诸公既捐重赀,复鸠膏火,东善不倦,更足风励后人,合标其义如左。谨以书院历代课教之大略而撰于大清康熙庚戌腊月之吉。前进士出身、光禄大夫、兵部左侍郎、东阁大学士;先浙江道监察御史、巡按广西兼理湖南清军盐法、大理寺丞、都察院左佥都御史潘湖十二世孙黄锡衮顿首拜撰

《北宋侍中黄中庸像赞》

皇祐会元黄中庸,温公论荐晋侍中。

上书凛凛为民谏,断狱盈盈积案销。

力挺出师收失地,名遭党禁返教忠。

联芳八代冠莆郡,信有丹心粲碧霄。

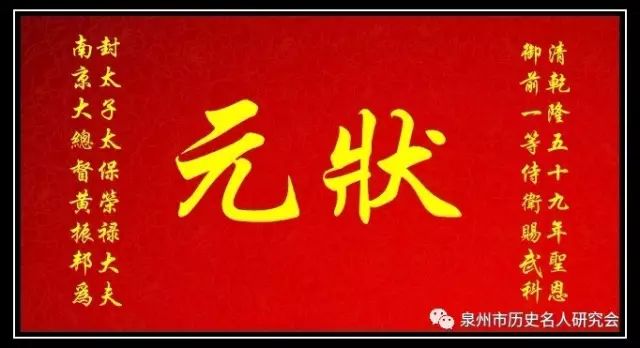

内容提要:北宋史上唯一拜官钦授专职侍中(宋神宗熙宁四年初经司马光论荐任门下省正职长官即宰相极少除授)仅黄中庸一人。掌门下省,参机务、纳帝命、审诏令、签章奏、议军政、相礼仪。与司马光、欧阳修、包拯、赵抃、刘敞、文彦博、富弼、王尧臣、韩琦、范仲淹诸杰齐名。而范质、慕容延钊、赵普、丁谓、冯拯前五人均为兼职侍中。[《宋史》卷三百三十七列传 第九十六]

科举制度中各省举人到京会考,称为会试,故通称会试第一名为会元。会试后尚有殿试,殿试第一名称状元。明代称会试第一为会元,二三甲第一为传胪。至清则专称二甲第一名为传胪。宋洋:山中棚屋。党禁:谓禁止列入宋元佑党籍碑者出任官职。《后汉书·陈纪传》:“及遭党锢,发愤著书数万言,号曰《陈子》。党禁解,四府并命,无所屈就。” 宋陆游《寄别李德远》诗之二:“中原乱后儒风替,党禁兴来士气孱”。北宋名相黄中庸一家有“八代十六进士”。以次子仲贵累封侍郎军节度使太子太师。曾祖三代皆以公贵累赠太师,勒侍中黄文正公太师神道之碑徽宗御篆於教忠院後。北宋熙宁四年(1071年),司马光判西京御史台,力荐德才兼备太常寺卿黄中庸为侍中兼枢密副使,而自己毅然辞去了枢密副使官职。其为人温良谦恭、刚正不阿的人格堪称儒学教化下的典范,历来受人景仰,自此居洛阳十五年不问政事退而修史。

1、后唐黄仁颖(900-960年)状元先祖世系简图(旁系兄弟从略)福建莆田始祖唐进士桂州剌史闽藩都镇抚开国公谥忠义黄岸号硕卿——二世黄谣——三世黄华——四世黄昌朝——五世黄皗——六世莆田东里初祖黄滔唐御史(840-911年)——七世黄珦(870-949年)——八世黄仁颖状元(900-962年兄仁願弟仁宪仁幹仁愈)——九世黄伛(世称莆田太湖东黄状元房始祖)——十世黄琦(宋宝元六年进士官校书郎 徙兴教里龙津东黄 江夏家声大 校书世泽长)——十一世黄宪章字华阀(宋熙宁六年进士官秘书省校书郎)——十二世黄徽字东允(懋次子入承)——十三世黄亮字维正——十四世黄必先字杼首——十五世黄汝楫字桨章——十六世黄卫卿字尔嘉——十七世黄灏字为景——十八世黄文颂——十九世黄迥重——二十世黄双贞(兴教里龙津徙澄渚初祖)——廿一世黄橘——廿二世黄太湖——廿三世黄衮——廿四世黄彰——廿五世黄守——廿六世黄绩——廿七世黄寿星(澄渚徙霞梧碗窑即莆田西天尾碗洋黄氏初祖)——廿八世黄碧——廿九世黄坩——三十世黄韵——卅一世黄宕——卅二世黄奢字起鸣——卅三世明太子太师肃国公谥忠襄黄斌卿(1609-1649年)弟黄孝卿。

2、明黄凤翔(1339-1614年)榜眼先祖世系简图(旁系兄弟从略):福建莆田始祖唐进士桂州剌史闽藩都镇抚开国公黄岸号硕卿(674—756年)——二世黄谣——三世黄华——四世黄昌朝——五世?溪黄巘——六世黄曹——七世黄珍——八世黄祐 ——九世黄达——十世黄宠——十一世北宋莆田军城黄氏始祖宰相谥文正黄中庸——十二世游洋龙溪侍御史黄偊——十三世宋进士平江令黄彻(黄龙兄)——十四世福建莆田金墩初祖宋进士赠太师谥清惠黄府——十五世宋进士赠学士黄安石——十六世广东新州府教授黄近——十七世元处士赠徵仕郎黄天麟讳权公字本经(自莆田金墩经泉郡熙春铺仕曹巷徙泉城南潘湖)——十八世元蒙古学教授黄凤少名洲字仕凤晚号十四行万一(传晋邑廿四都仑后与文山铺元配洪氏夫人出继配欧阳氏生次子仕龙传潘湖季子仕虎传霞浯)——十九世黄福——二十世黄贤——廿一世黄惠——廿二世黄性——廿三世黄礼——廿四世黄继宗——廿五世明榜眼黄凤翔(兄凤梧、凤翊)。

3、明末黄士俊(1577-1661年)状元大学士先祖世系简图(旁系兄弟从略):福建莆田始祖唐进士桂州剌史闽藩都镇抚开国公黄岸号硕卿(674—756年)——二世黄典(兴化涵头闽县令转永春令累官广东冈州知州遂居焉广东冈州黄氏之祖衍粤桂琼)——三世黄顶——四世黄恭——五世黄汝霖——六世黄秀——七世黄韬——八世黄彬恭——九世黄徽卿——十世黄纾——十一世黄德——十二世黄昌(达公长子安入承析居广东江门台山黄氏子三大学澄溪澄洛)——十三世黄澄洛——十四世广东南雄黄氏始祖宋进士内阁学士黄居政(弟居富)——十五世黄源深——十六世黄国泰——十七世黄文饶——十八世黄祥凤——十九世黄休岩——二十世黄达吉——廿一世黄元甫(开基广东顺德杏坛右滩)——廿二世黄汝定——廿三世黄受祖——廿四世黄秀兴——廿五世黄太伦——廿六世黄绍宗——廿七世黄斌——廿八世黄廷玑——廿九世黄镐——三十世明末状元大学士黄士俊(兄士政士教士候士显士傚士艮)。

4、明五部尚书黄克缵(1549~1634年),先祖世系图:福建莆田始祖唐进士桂州剌史闽藩都镇抚开国公黄岸号硕卿(674—756年)——二世黄谣——三世黄华——四世黄昌朝——五世?溪黄巘——六世黄曹——七世黄珍——八世黄祐 ——九世黄达——十世黄宠——十一世北宋莆田军城黄氏始祖宰相谥文正黄中庸——十二世游洋龙溪侍御史黄偊——十三世宋进士平江令黄彻(黄龙兄)——十四世宋五经博士旌表孝子黄廓字大器号杜塘(莆田白杜沙堤初祖)——十五世黄乔卿——十六世宋特奏进士翰林院编修黄真——十七世黄荩——十八世南宋末随宰相陆秀夫护宋室幼帝广东崖山海门之乱徙泉郡永宁沙堤始祖进士第九魁翰林院掌院学士黄桂字海梅号沙堤(弟黄杜)——十九世黄皇甫——二十世黄翰——廿一世黄英——廿二世黄彭湖——廿三世黄龙津——廿四世黄钦慕字青龙号岩斋徙梅林之祖——廿五世黄传——廿六世黄澄字敦廉号振海(长兄黄潮字敦信号梅川、仲兄黄渊)——廿七世明五部尚书黄克缵(子道守、道爵、道敬)。沙堤祠联(横披军城留芳)曰:祖编修孙学士一堂翰苑;唐忠臣宋孝子万古纲常。注:宋编修黄真、南宋末翰林院掌院学士黄桂;唐忠臣御史中丞黄碣、宋五经博士孝子黄廓。

5、明户刑二部尚书黄光升(1506-1586年)先祖世系简图(旁系兄弟从略):福建莆田始祖唐进士桂州剌史闽藩都镇抚开国公黄岸号硕卿(674—756年)——二世黄谣——三世黄华——四世黄昌朝——五世?溪黄巘——六世黄曹——七世黄珍——八世黄祐 ——九世黄达——十世黄宠——十一世北宋莆田军城黄氏始祖宰相谥文正黄中庸——十二世游洋龙溪侍御史黄偊——十三世宋进士平江令黄彻(黄龙兄)——十四世莆田金墩初祖宋进士赠太师谥清惠黄府——十五世宋进士赠学士黄安石——十六世广东新州府教授黄近——十七世元处士赠徵仕郎黄天麟讳权公字本经(经泉郡熙春铺仕曹巷徙泉城南潘湖之祖)——十八世仕龙字原慈号湖山继配欧阳氏夫人出——十九世赠学士黄福字均玉——二十世学士公黄永字长治号儒林——廿一世黄昶——廿二世经历黄晟(返居潘湖临漳)——廿三世教谕黄绶——廿四世明户刑二部尚书黄光昇(弟黄光霁、黄光庆)。

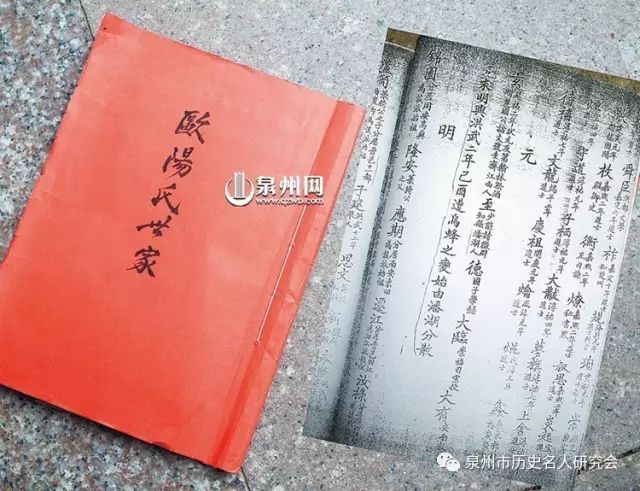

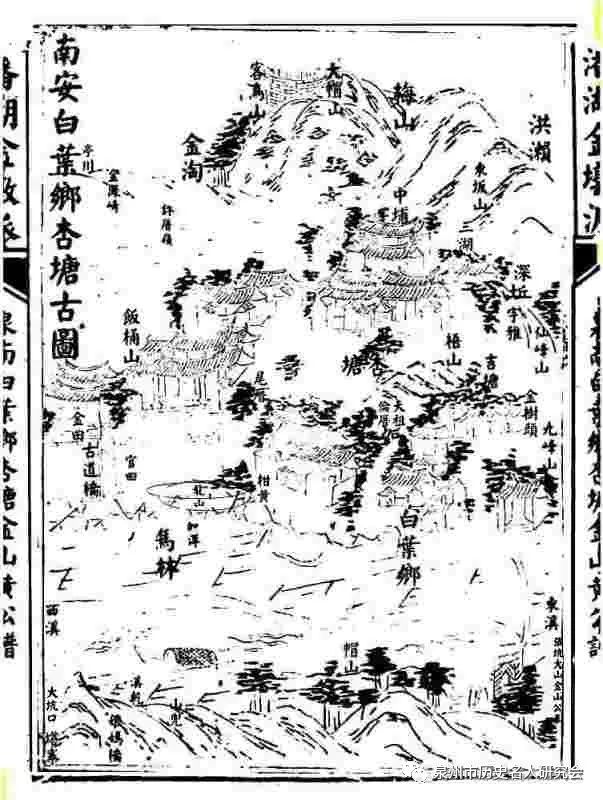

6、明末清初卿相黄锡衮(1620-1707年)先祖世系简图(旁系兄弟从略):福建莆田始祖唐进士桂州剌史开国公闽藩都镇抚黄岸号硕卿(674—756年)——二世黄谣——三世黄华——四世黄昌朝——五世?溪黄巘——六世黄曹——七世黄珍——八世黄祐 ——九世黄达——十世黄宠——十一世北宋莆田军城黄氏始祖宰相谥文正黄中庸——十二世游洋龙溪侍御史黄偊——十三世宋进士平江令黄彻(黄龙兄)——十四世莆田金墩初祖宋进士赠太师谥清惠黄府——十五世宋进士赠学士黄安石——十六世广东新州府教授黄近——十七世元处士赠徵仕郎黄天麟讳权公字本经(经泉郡熙春铺仕曹巷徙泉城南潘湖之祖)——十八世仕龙字原慈号湖山继配欧阳氏夫人出——十九世黄福字均玉——4世黄长逊——5世黄真赐——6世黄尚德(潘湖湖口初祖)——7世黄天伦(明嘉靖初避冠徙南安白叶乡杏塘)——8世黄日章——9世黄一鲁——10世黄魁南——11世黄振宇(自白叶乡杏塘返居潘湖湖口)——12世黄锡衮 (又名炳朱宗麟号肇盛晚号潘湖叟系江夏军城金墩黄氏贤裔即北宋兴化军城太常寺卿侍中兼枢密副使谥文正宰相黄中庸第十八世孙、南宋黄石金墩平海军节度使副都统赠太师谥清惠黄府第十五世孙)。

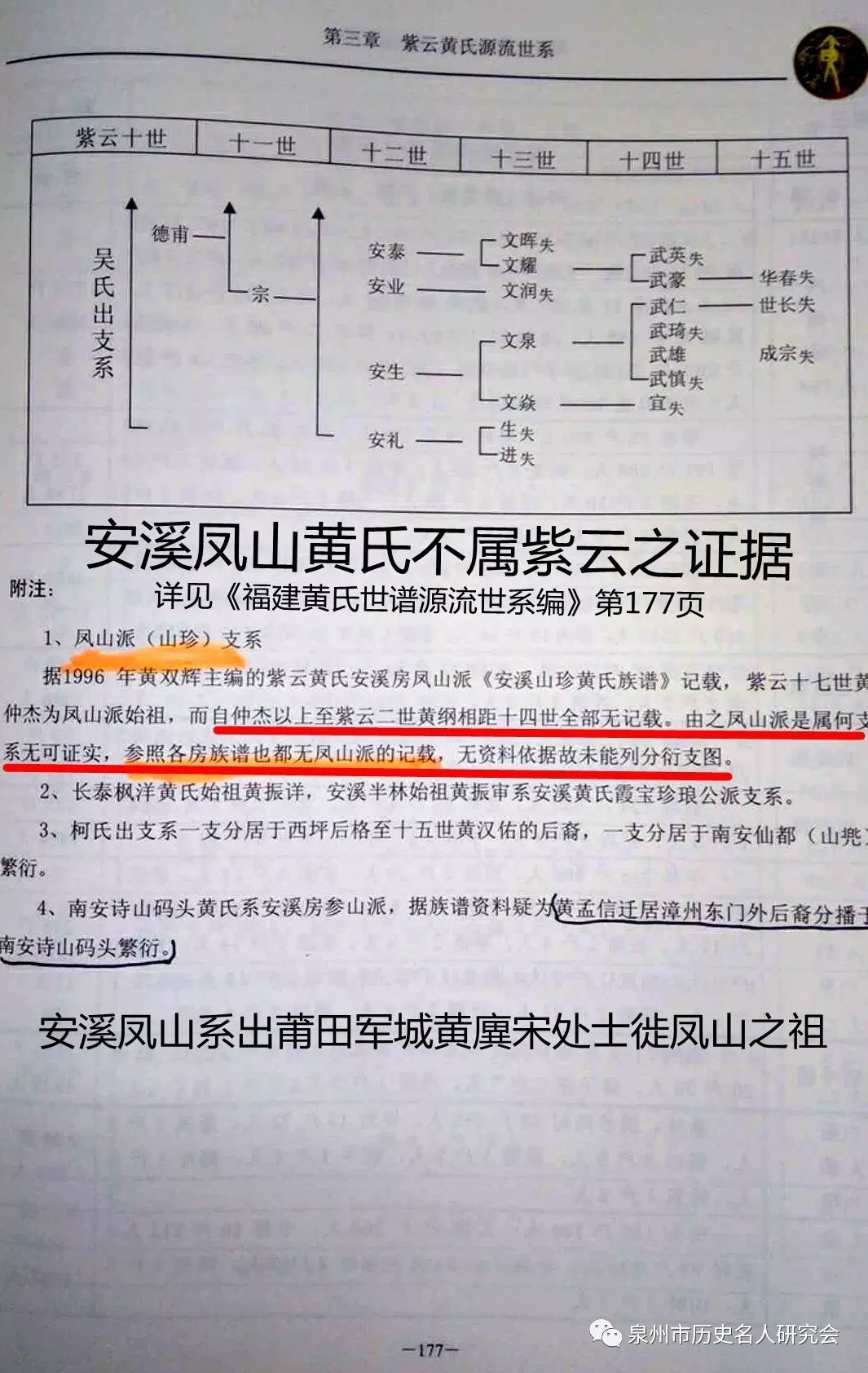

《安溪凤山军城黄氏谱序》夫本必有根,根大则枝盛。水必有源,源深则流长。溯吾莆阳军城安溪凤山黄氏鼻祖十四世翁处士黄廙生廿二郎昭石及卅八郎昭堤,传至於应高会诸裔,流役人众。支分派别矣。然军城窦桂世代相传,凤山军城悉获具载。惟诸亲宗支流源,乃吾祖凤山公讳廙公一脉相贯,绳绳世代繁衍。县治先号小溪场,保太乙卯年春,詹敦仁朱监场事,守泉节度使,留从效,始立县,曰清溪县。宣和辛丑年春,贼营号清溪洞,留公恶其名遂改安溪。宋嘉定庚辰军城文正公讳中庸曾孙黄廙字用孙号凤山,军城黄彻四子特奏名为富春令不就隐居自娱舍财赈恤孤寡。宋处士黄廙有坊在县西临溪后废。绍定已丑年仲夏,从弟军城二房黄仲孙始振,特奏名为主薄,出赀倡造县西隘门。绍定壬辰年秋,黄筑翁明周礼为经学师,乃军城申孙之弟,特奏名为顺昌薄,自造东隘门。宋关庆元巳未年冬,黄廷瑞任广东潮洋县佐,后升潮州府通判。廷瑞系宋朝进士,管兵捕寇数多功,后卒於营,子孙贪恋丰华,建置在彼不还。由此观之,宋世人才之盛,盖仕遥者亦多矣。绍兴庚午年县尹倪譬,始作龙津浮桥误人失水。庆元乙未年,县令赵师戬,建造石趾水梁。时商揖公性沉潜,令设大宾筵礼,攀酒劝称先生长者,邑人无双,请为施财助县。命笔公题一块。皆怒曰於此怯吝可成大事耶!命造桥尖冲射其家,恬然不觉,纷续工备,匠到勾银。公曰:吾一块银二百镪,尔二人将奈何!匠忽悔误,还告於众,且泣曰寻我等阴骘获罪天诛,必不还乡,合亦瘟灭。未几,灾害达至,覆辙相等,祸患不已,洪水推陷,地即破矣。丧失贵贱老稚五十余口,可胜惜哉,遂遭替败。各移窜三分,永安沟流崎,黄桐珑后,各处避难。俱已绝已。惟吾军城黄廙曾孙仲杰,遯僻凤山下仓屋,独得传其宗祀。於斯之际,书至不幸也欤。而其所幸者,惟微不绝如线而已。至於淳佑间,有祖黄冗升字子高,儒林出身,承继纲常之重,不为世用,母守窠之学,自号凤山山人,又号拙翁,尝著拙翁傅山人序,世称贤隐。咸淳乙丑年,黄崇甫登榜去京,亡於官。荣甫宋朝进士,家口颇多,於斯复达矣。呜呼。亘古来今,几摧落,几风波矣。居危邦而更盛也,无有不蚤发而先倾,实繇祖宗垂统之灵也,可不念彼之艰难,虑后儿孙愈远,而愈失其传,冈知世次,故书为之志,俾后子孙知木本水源之因,当思追远向慕之意,务以承循其宗祀,丕承昭穆,入孝出悌,和睦乡党,怡悦宗族。勿分贵贱贫富强弱亲疎相答欺害,是伤祖宗之血脉也,庶几无忍於斯云。有宋咸淳乙丑年十一月书云节日。唐朝桂州刺史闽藩都镇抚莆田硕卿黄岸十七世孙黄仲杰书於凤山山珍军城留芳家堂。(注:据《莆阳黄氏宗谱》和《莆阳黄氏通书》载:十八世 黄千瑞字凤山号鳌头 福建莆田黄石金墩迁居南安码头黄内)

故居黄锡衮卿相府,位于中国福建晋江潘湖欧厝黄仁颖状元衙。前身为潘湖六世祖黄尚德祖宅,亦称湖口祖宅。黄相府总面积1公顷(建筑面积10亩南北长100米、东西宽67米)其中黄相府前埕5亩。四至:东至潘湖欧厝后壁房,西至潘湖临漳黄相府前埕,南至潘湖欧厝井头房,北至湖口临漳上帝宫边下新厝。其裔黄高升黄伯爱行贷榕城嘉崇里圣王庙南金墩巷十九世嘉庆年间至纪鸦片战争时黄兴祥讳锡来为避战乱远渡南洋拉森码头。

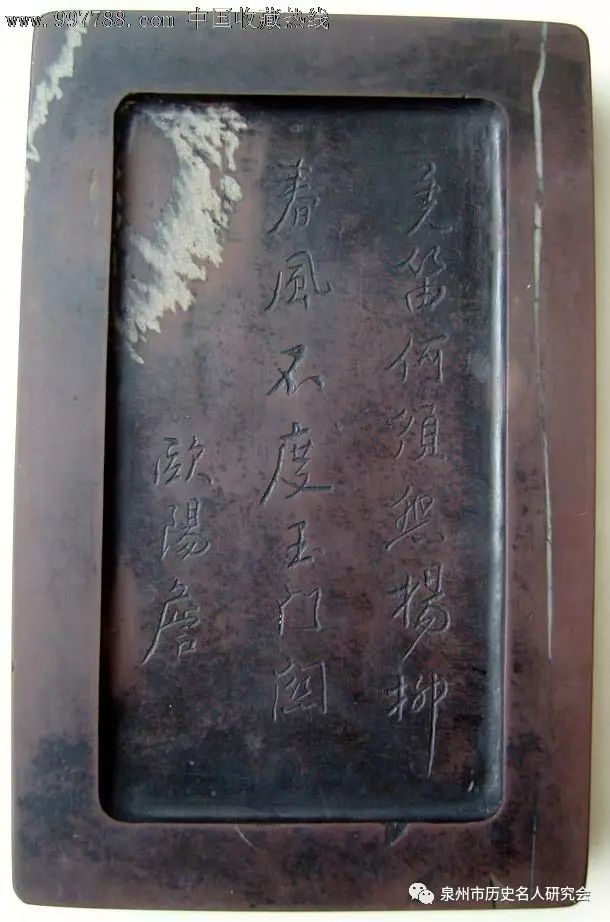

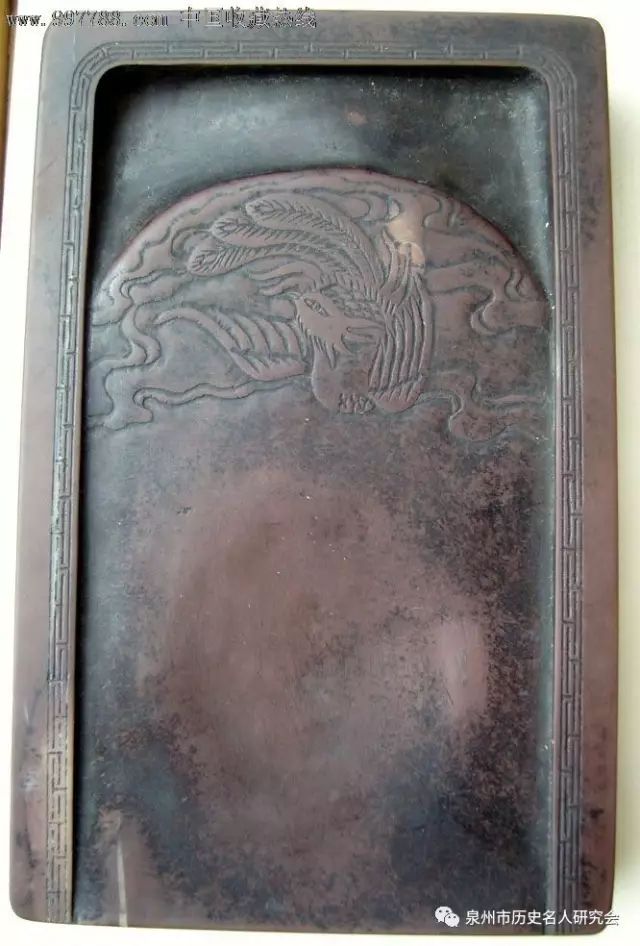

墓地黄锡衮墓在一都铁灶山法藏寺西南近处与潘湖黄相府(御赐铜制器笔筒国砚酒壶茶壶观音香炉等六件珍贵文物)今均尚存;妣柔顺福建总督姚君启圣之妹启桑诰封正一品卫国夫人。 [2]

皇清特进光禄大夫东阁大学士赠太傅谥文僖潘湖叟黄公墓志铭

清赐进士巡抚文渊阁大学士兼吏部尚书姻晚生李光地顿首拜撰文

前乡荐中式举人中宪大夫广东高州知府族年弟黄志美顿首拜篆额

清赐进士翰林侍讲内阁学士兼礼部侍郎眷妹夫富鸿基顿首拜书丹

卿相公讳锡衮又名炳朱字宗麟号肇盛晚号潘湖叟其先晋江潘湖人初祖元处士赠徵仕郎天麟讳权公十二世孙也远祖莆田黄石金墩人太祖天伦自潘湖避寇卜居泉南白叶乡杏塘配林氏长日休谥安逸行货漳郡南靖金墩山俗呼金山嵌下孙讳文豪字国英号龙山居泉南娘妈桥池头次日章卿相公高祖也与季日习居南安白叶乡杏塘迨曾祖武功大夫滨南讳一鲁祖魁南父光斗讳振宇俱三代单丁明季兵火卿相公兄弟三人归乡因朱三太子案清初文字狱之讳忧族受诛齐依潘湖长房奂衮易名四代皆以卿相公贵先妣累赠正一品夫人卿相公幼颖慧七龄能诗善属文稍长就学於仁颖书院受知於塾师汤晴岭邑尊及舅父南安徐以任之门宵灯课雨习经史百家不忍遗废劬学自励明崇祯庚辰联捷进士初授广西思恩府推官有治绩晋巡抚因忤马士英乱政遂弃官隐读於武缘起凤山世乱归潘湖里大清定鼎顺治五年复选庶吉士授检讨进编修擢浙江道监察御史巡按广西兼理湖南清军盐法大理寺寺丞都察院左佥都御史擢兵部左侍郎署兵部事康熙八年卿相公因密助圣祖主政於朝逮捕鳌拜深受圣祖倚重康熙九年庚戌十月入阁参预机务拜东阁大学士兼兵部左侍郎纂修世祖实录充武英殿总裁官十年二月圣祖巡视武英殿兵部亲考廷臣述职卿相公名列上等授武英殿大学士兼理兵部事因平抚三藩荣绩素著赐银币鞍马康熙十三年二月以武英殿大学士管兵部事监修太宗实录成晋柱国太傅时其妹夫水师提督施琅建言设官镇守廷议征台未决帝谕阁臣慎议卿相公奏曰台湾孤悬海外屏蔽闽疆弃其地恐为外虏所据帝嘉纳卿相公立朝居官洁气节高雅尚清议澡德浴身器识老成倚毗良殷扬祖武举贤才振纲目定国是正人心剔奸氅抻势指顾旬日间大有功德加翰林院掌院学士子芳琮封农官孙志商封例官曾长孙御英荫授入贡国学生皆世受圣恩考满卿相公以政望擢光禄大夫武英殿大学士兼兵部尚书衔钦赐卿相扬祖武御匾以褒其绩秩加五级卿相公文武兼备夫人贤淑俭朴以佐家政故得以安其职世承莆田金墩黄府祖风教养并举儒风毓秀无负甲第邹鲁之乡立朝三十载勤敏练达品行端庄位至卿相质朴无华所得俸禄常接济族人及寒贫之士平生不受馈赠为官於廷不忘布衣康熙卅八年己卯十月以老谢事疏辞归里得旨准以大学士衔致仕在籍调用帝特遣兵部尚书浙江秀水杜臻驰驿护送归泉南潘湖里孟弟明衮贡生增城知县仲弟昙衮笃爱有加孟弟殁抚其遗孤若已子年耋修宗谱葺祖祠兴书院尝讲学於泉城浮桥笋溪王宫金墩门生如云卿相公配福建总督姚君启圣妹柔顺讳启桑诰封正一品卫国夫人嫡子三长男庭实讳芳琮聘广东按察使杨高翔妹继聘江南学政孙胤骐女次庭芳讳钟源娶举人按察佥事孙胤骥女季男庭秀讳芳环娶南安白叶陕西总兵林忠孙男三长孙男潘湖湖口儒士志夏聘安溪榕村余长女仲孙男志商聘南安金坑代州通判王宗岱长女讳掌娘季孙男志周未聘俱长男芳琮出也呜呼卿相公家籍泉城南潘湖湖口临漳世代以儒业传家信於师友孚于圣主何憾乎有妹二长妹适翰林学士富鸿基次妹适衙口施君大宣子琅明熹宗天启辛酉年七月廿九卯时生所著有白叶乡杏塘金山记金墩黄府集传肇盛诗集起凤山隐读集潘湖叟黄大学士文集十卷藏於家清圣祖康熙丁亥年五月廿日巳时卒於家时年八十有七事闻辍朝相祭赐谥文僖择紫帽山一都铁灶法藏寺西南坝头岭后窟山坐戊辰兼乙辛钦赐祭葬卜观音叠座穴为圹二左考右妣卿相公嫡长孙志夏君余姻亲长婿来状请铭弗辞故叙而铭之

铭曰闽疆惟尔纳窀肃雍铁灶跃龙潘湖鸣凤仁颖书院贤哲延生葵峰仪庭文章式典型昭穆进朝廷阁臣宗麟内弟忧庵妹夫琢公文武国器出将入相珠联璧合平抚三藩忠贞报国斯人已去其灵尚存青龙白虎左右护卫朱雀玄武遥相呼应灵气永固谓公还魂朝拜有情秀在后昆

襄事孤子芳琮 钟源 芳环泣血稽颡 期服孙志夏 志商 志周仝稽首勒石

福建江夏莆阳黄氏迁居述

二世黄谣闽县令徙莆田黄巷

二世黄典因官冈州知州徙广东南雄冈州

二世黄乐候官县令长子黄明字裳龙徙南京黄府巷玄孙黄中析居永嘉左厢南郭育材坊定居十七世孙明初大学士黄淮另迁广西绝大多数市县甚多

六世 黄舜臣 迁居侯官

六世 黄确 迁居南安清源峰

六世 黄舜俞 莆田前黄迁居侯官

七世 黄官 莆田前黄迁居三江

八世 黄慕风 莆田前黄迁居长溪白林

八世 黄慕华 莆田前黄迁居长溪翁沄

八世 黄庆基 莆田前黄迁居蔡州

八世 黄绪昭 莆田东里迁居浙江天台县太平洞,十五传后至孔昭(工部侍郎)再传礼部尚书绾

福建江夏莆阳黄氏迁居述

二世黄谣闽县令黄岸长子徙莆田黄巷

二世黄典黄岸次子因官冈州知州徙广东南雄冈州

二世黄乐黄岸季子候官县令裔迁广西绝大多数市县甚多

六世 黄舜臣 黄汝观次子迁居侯官

六世 黄确 莆田黄峰子迁居南安清源峰

六世 黄舜俞 黄汝观季子迁居侯官

七世 黄琯 黄如规子迁居浙江三江

八世 黄慕风 唐武状元黄仁泽长子迁居长溪白林

八世 黄慕华 唐武状元黄仁泽次子迁居长溪翁沄

八世 黄庆基 黄仁渥子迁居蔡州

九世 黄贽 迁居福州

九世 黄似 仁愿季子迁居余杭

九世 黄价 仁愈次子迁居温州

十世 黄节 黄堪子迁居海丰

十世 黄谋 黄纬子徽卿孙迁居开丰

十世 黄明白 黄福次子迁居永福

十一世 黄迪宗 黄绩子徽卿季孙迁居漳州

十一世 黄汝詹 莆田前黄黄君卿长子迁居潮州

十一世 黄汝方 莆田前黄黄君卿次子迁居潮州

十一世 黄陞 莆田前黄黄理子迁居蔡州析居建安惠安

九世 黄贽 莆田前黄迁居福州

九世 黄似 莆田东里迁居余杭

九世 黄价 莆田迁居温州

十世 黄节 莆田迁居海丰

十世 黄谋 莆田迁居开丰

十世 黄谦 莆田前黄迁居永福

十一世 黄迪宗 莆田前黄迁居漳州

十一世 黄汝詹 莆田前黄迁居潮州

十一世 黄汝方 莆田前黄迁居潮州

十一世 黄陞 莆田前黄迁居蔡州

十二世 黄英仲 莆田前黄迁居海丰

十二世 黄彬 莆田前黄迁居潮州

十二世 黄秀士 莆田巩溪迁居永福县

十二世 黄大任 莆田东里迁居永春

十二世 黄举 福建莆田迁居泉州, 后迁潮州

十三世 黄文竒 福建莆田迁居潮州

十三世 黄参一 福建莆田迁居广东从化

十三世 黄参二 福建莆田迁居广东曲江

十三世 黄参三 福建莆田迁居广东电白

十三世 黄参四 福建莆田迁居广西合浦黄珠圳

十三世 黄参五 福建莆田迁居广西钦州

十三世 黄玉环 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居广东石城廉江

十三世 黄玉全 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居广东石城廉江

十三世 黄颖 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居惠安

十三世 黄颉 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居龙溪浦南

十三世 黄履 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居泉州

十三世 黄复 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居泉州

十三世 黄琮 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居永春

十三世 黄伯英 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居泉州,

十三世 黄骥 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居琼州

十三世 黄世明 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居温州

十三世 黄龙宋进士平江令黄彻弟自兴化军城游洋龙溪徙泉城南门外晋邑之檗谷

十四世 黄贡 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居祖州

十四世 黄泽 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居广州

十四世 黄应孙 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居潮州

十四世 黄震 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居潮州

十四世 黄堂 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居潮州

十四世 黄文奇 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居潮州

十四世 黄惠卿 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居海丰

十四世 黄次辰 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居海丰

十四世 黄景钟 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居漳州

十四世 黄琳 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居云南后卫

十四世 黄隆 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居福清

十四世 黄文秀 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居潮州

十四世 黄隆赐 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居惠州

十四世 黄斌 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居广东东莞

十四世 黄铁师 福建莆田雷山巷黄文正侍中枢密第迁居新州

十四世 黄廙字用孙号凤宋处士由兴化军城西侍中第经黄石雪庵徙安溪县凤山魁田山珍

《安溪凤山军城黄氏谱序》夫本必有根,根大则枝盛。水必有源,源深则流长。山岭下随业而居,亦广其财,两遭兵焚,不伤其人。军城安溪凤山黄氏始祖十四世翁黄廙生廿二郎昭石,及卅八郎昭堤,传至於应等,流役人多。支分派别矣。然世世相传,悉获具载。惟各亲支流接,乃吾祖一脉相贯,绳绳如是也。县治先号小溪场,保太十三年。詹敦仁朱监场事,守泉节度使,留从效,始立县,曰清溪县。宣和三年,贼营号清溪洞,恶其名,遂改为安溪。宋嘉定十三年庚辰,巩溪十代孙黄廙字用孙号凤山,军城黄彻四子,特奏名为富春令,不就荣身自娱,舍财赈恤孤寡。黄廙系宋朝处士。有坊在县西临溪今废。绍定二年已丑,从弟军城二房黄仲孙始振,特奏名为主薄,出赀倡造县西隘门。绍定五年壬辰,黄筑翁,明周礼,为经学师,乃申孙之弟,特奏名为顺昌薄,自造东隘门。宋关庆元年巳未,黄廷瑞任广东潮洋县佐,后升潮州府通判。廷瑞系宋朝进士,管兵捕寇数多功,后卒於营,子孙贪恋丰华,建置在彼不还。由此观之,宋世人才之盛,盖仕遥者亦多矣。绍兴八年。县尹倪譬,始作龙津浮桥,误人失水。庆元五年,县令赵师戬,建造石趾水梁。时商揖公性沉潜,令设大宾筵礼,攀酒劝称先生长者,邑人无双,请为施财助县。命笔,公题一块。今皆怒曰,於此怯吝,可成大事耶。命造桥尖冲射其家,恬然不觉,继续工备,匠到勾银。公曰:吾一块银二百镪,尔二人将奈何。匠忽悔误,还告於众,且泣曰寻我等阴骘获罪天诛,必不还乡,合亦瘟灭。未几,灾害达至,覆辙相等,祸患不已,洪水推陷,地即破矣。丧失贵贱老稚五十余口,可胜惜哉,遂遭替败。各移窜三分,永安沟流崎,黄桐珑后,各处避难。俱已绝已。惟吾支黄能仲杰,遯僻凤山下仓屋,独得传其宗祀。於斯之际,书至不幸也欤。而其所幸者,惟微不绝如线而已。至於淳佑间,有祖黄冗升字子高,儒林出身,承继纲常之重,不为世用,母守窠之学,自号凤山山人,又号拙翁,尝著拙翁傅山人序,世称贤隐。咸淳乙丑年,黄崇甫登榜去京,亡於官。荣甫宋朝进士,家口颇多,於斯复达矣。呜呼。亘古来今,几摧落,几风波矣。居危邦而更盛也,无有不蚤发而先倾,实繇祖宗垂统之灵也,可不念彼之艰难,虑后儿孙愈远,而愈失其传,冈知世次,故书为之志,俾后子孙知木本水源之因,当思追远向慕之意,务以承循其宗祀,丕承昭穆,入孝出悌,和睦乡党,怡悦宗族。勿分贵贱贫富强弱亲疎相答欺害,是伤祖宗之血脉也,庶几无忍於斯云。有宋咸淳乙丑年十一月书云节日。唐朝桂州刺史闽藩都镇抚莆田硕卿黄岸一十七代裔孙黄仲杰书於凤山山珍军城留芳家堂。

Renying College

仁颖书院:前身为后唐天成二年丁亥状元黄仁颖《福建历代状元》(福建省方志委编)书舍,后为潘湖社学,全称为福建晋江潘湖“仁颖书舍”,在潘湖黄相府孝思堂南侧,于南唐李煜后主末年即(975年)春由泉州乡贡进士欧阳偃(吉州推官欧阳郴养子)率欧厝族人正式兴建为潘湖民办乡学;又于北宋元符庚辰三年(1000年)秋与宋代乾兴元年(1022)冬,分别由开闽甲第国子监国门助教欧阳詹九世孙袁州太守直秘阁学士欧阳识与十世孙观文殿大学士欧阳珣父子扩建为“仁颖书院”,南宋著名理学家朱熹撰“仁颖书院”联曰:“仁颖面三山环九水倚紫帽枕龙首抱金狮之奇;书院汇四海游五湖依吟啸揽晋江揖郡南之胜”。兴儒理学之端,奉詹四门之制,乃潘湖欧厝族人为祀“以不二争第一”、继承和发扬欧阳詹的爱国爱乡精神的文章德业双馨的状元黄仁颖,特扩建为潘湖仁颖书院,以志前贤。仁颖书院自唐迄清,弦诵相闻,宾兴不乏,擢第者几十三。

仁颖书院潘湖元处士天麟黄权尝出为仁颖书院山长,系为潘湖八世祖明刑部尚书黄光升、九世祖明南京礼部尚书黄凤翔、十二世祖清东阁大学士黄锡衮读书处。门生英彦彬彬而出,明崇祯庚辰廷试,后有旨召进 士四十对,黄锡衮联第会元登二甲第二名进士累官清圣祖东阁大学士。与同召者蔡肱明、张朝延、卢若腾、张潜夫、吴韩起、丁孕甲同年及第。时中外多警,上雅意边才,廷议以枢密席礼曹之上而蔡肱明、张朝延、卢若腾、黄锡衮四人并授兵部主事,比入署即誉望大起。二十二家内黄公凤翔实父子孙曾四世进士,擢第之盛阖泉郡之冠,但熙孕、徽孕、景孕三孙各分三支派,似在丁之上,傅赵之下,以傅、赵一脉相承故也。潘湖临漳儒林书堂与文献书堂(俱久废):儒林书堂在垵边临漳;文献书堂在欧祠山天麟宅。两社古时以通经研理为主。论者谓非詹初倡之力不至此。然詹岂漫然倡之哉,幼不戏狎,长不逾节,已具之祀圣贤之规模矣。葵峰少保公明于文法,诗书子史,清廉为官谥恭肃;大宗伯止庵榜眼公高凤峻节,年逾花甲,大雅卓然犹作孺子慕,且令诸子皆杖以志慰,海内称孝。锡衮公位至极品,清俭师儒,慎勤敏练,宣力有年,劳绩素著焉。也是福建泉州郡城南最早的私立书院。其书院弟子门生人才出类拔萃,培养出有唐朝吉州推官欧阳郴、南唐泉州乡贡进士欧阳偃(本姓黄,舅父欧阳郴养子)、宋代欧阳复、欧阳杰、欧阳清卿,元代泉郡蒙古学教授黄凤、明代学士广信知府长治黄永、龙游知县黄应、尚书黄光升、榜眼黄凤翔、太常卿黄士藻、相国杨拱辰、卿相黄锡衮和清代教授黄寅亮诸贤人杰士。

一、仁颖书院学田与课教:在郡城南潘湖湖口黄相府(俗曰糊口乡塾今大学士黄锡衮故宅是其处)古为浮屠道回佛‘三教’活动之所,匾曰临漳庵。建于宋重和元年春,由詹之十世孙北宋观文殿大学士欧阳珣亲自创建,以其祖赋建置学田,作为经费。詹之九、十世孙欧阳识与欧阳珣父子于哲宗元符庚辰(1100年)九月率其族人鸠资倡建仁颖书院,并祀开闽文宗、四门助教欧阳詹与后唐丁亥科状元、中书舍人、端明殿掌院学士黄仁颖。欧阳珣亲自延任仁颖书院山长,“治经讲学,郡士多徒焉。”闽自唐常观察晋兴文治,延本里开闽文宗欧阳行周先生设教,晋兴文治,泉人始知学。据考为泉南最早的乡学郡塾,“环湖四十余家自唐迄清弦诵相闻,宾兴不乏,擢第者几三十人。”正是仁颖书院“人文蔚起,争雄宇内,潘湖士子学甲于泉郡诸乡”方兴未艾的真实写照。仁颖书院载:潘湖有资福院、崇真寺、水月宫。

院后为欧阳珣丞相墓遗址。课以《四书五经》、《论语》、《传习录》、《大学问》等为教材由书院山长、堂长、学长、斋长主持,求学的对象有童子试生徒,聘博学鸿儒者当塾师,或文教府邑学官员讲授。仁颖书院以陶冶性灵,崇祀榜眼欧阳詹、状元仁颖、丞相欧阳珣、朱子诸先贤为主,用于读书、修行、讲学、吟咏、著述、休憩,以陶冶纯真高尚之性灵,抒发性灵,收敛身心。取风水宝地山仔空欧阳珣丞相墓口(潘湖湖口)而建,去城市之喧嚣,三面山水称人心,“山有紫帽枊秀发,水过吟啸作环形。”潘湖文山书堂在欧祠山,授以《诰律》与礼节以教化乡民,相当今乡村学校。外乡士子黄维清、谢敏、李斯义,大学士杨公侗孩(芙蓉人)及普角孙孕骐、孙孕骥二兄弟等尝读于此。

二、仁颖书院联

一举首登龙虎榜,十年身到凤凰池。狮山灵气萃欧山,唐代名贤孕此间。遥想髫龄吟啸处,水滨岩畔几忘还。犹传龙虎旧声名,一身倡道于闽中。绵衍渐成邹鲁风,后学欲寻闽学峰。仁知源发自欧公,颖语潘湖诸秀宗。书将寸草报春晖,院地为欧毓秀乡。况兼累代继青缃,风雨频倾古书香。欧阳古地三庚明,数椽重作四门庭。仁颖翰墨孪大儒,书院飘香世间殊。狮山南麓珣故居,甲第文宗闽祖师。而今遗碣虽终古,犹传欧阳为文祖。攀萝扪葛陡欧山,潘湖吟啸石发班。四马凭高著一鞭,文山景物最无边。儒林地胜昭光升,林幽泉深豁凤翔。海瑞朝拜歇马地,光升营护感苍天。洪钧陶铸一鲁斋,别有观文焕九霄。不假江郎一枝笔,锡衮联第相东阁。金湖翠浪数风流,武士三代单丁游。寄语文僖多俊儒,须知此地胜仙求。五虎金狮卧紫帽,九龙甘泉藏潘湖。甲第当年龙虎榜,湖山千古薜萝情。仁颖不二出阀阅,书院如一儒道释。行周仁颖湖口秀,榜眼状元临漳芳。

潘湖叟黄锡衮题仁颖书院联:金湖一门四桂锦衣承祖志;玉鹤一堂两甲武烈沐欧风。田头晴岚,门环紫帽开国盛;洋亭清尊,昭代卿相扬祖武。三代单传白鹤山,一剑霜寒九九溪。欧山常峙江左右,金湖远忆桥东西。博览古今儒林四门学士发祥地;达观江南金湖临漳文献贤圣天。

三、仁颖书院典籍

欧阳詹《四门文集》十卷。欧阳柜《降之文集》、欧阳珣《欧阳大学士文集》、《潘湖诗话集》十卷。黄永《垵边儒林寡过编》、《先儒行周学记》、《仁颖春秋》、《潘湖纪年》、《j临漳三教源流》、《金墩要录》、《均玉文集》、《长治要言》、《直善诗集》。黄光升《四书纪闻》、《读易私记》十卷、 《读书愚管》、《读书蠡测》十四卷、《春秋采义》、《历代纪要》、《昭代典则》十二卷、《陶集注解》、《杜七律解》二卷、《泉郡志》二十二卷。黄凤翔《田亭草诗集》七卷、《嘉靖大政类编》四卷、《嘉靖大政编年纪》二卷、《泉州府志》二十四卷、《黄仪庭》二十卷、《谷阳诗集》五卷。黄乔栋《十三经传习录》、《读书管见》、《诗经名物考》、《三礼辑义》、《老子解》、《杜诗五律集解》《希豳集咏》、《无益子集》。黄琰《莹甫诗文集》。黄淳中《敬日草集》。黄润中《易义注解》、《诗义注解》、《偊贡注解》、《金刚经注解》、《杜律注解》、《火火篇》。黄矩孕《尚书便览》。黄一鲁《兵法例释》、《武里吟》《金湖集》。黄锡衮《黄中堂诗集》、《黄大学士文集》、《金湖纪略》等。黄志美《金丹指南》一卷。黄志璋《璞园集》五卷、《庵斋集》、《嘉言录》。黄志焕《留耕堂文集》、《得闻堂诗草》。黄德祐《黄御霞》。黄德嵩《天峙诗文集》、《诗文并历试草》。黄道泰《不自弃亭集》九卷。黄梦琳《诗学正宗》二卷、《格物要语》三卷、《韫斋笔记》二卷、《雪舟诗集》三卷、《碎锦录》二卷、《五行论》一卷。黄孙馨《火火集》。黄世德《劳轩课艺》。

四、明代黄光升撰《潘湖仁颖书院碑记》

闽人自唐初自乐其土,虽有长材秀民、通文学,习吏事者,相率不肯出仕。及常衮为泉郡观察使,设潘湖乡校,课文章,乡郡小民有能诵书作文者,常衮必具宾主之礼,亲加讲导,延泉名士欧阳詹辈教育勉励,闽俗一变每岁贡学与仕进。闽士遂知所向慕,何蕃因詹以显名,非与人为善欤?徐晦语詹必流涕,非至诚感人欤?其文与韩齐名,开闽文之祖矣!唐迄今,赫赫潘湖,甲于闽海,龙虎旧传,兹惟詹公,济济多士,仁颖德心,于是文章科名为郡乡塾蔚,士子谭说。阖自欧阳四门先生醇德邃文,为温陵一代宗师,其后滔之嗣孙仁颖继魁天下。院率行仁讲让,重道尊师先,乃二公教化潘湖已久矣。院社开坛,胜友云集,儒风搔首,史册相望矣,其止于甲第簪缨哉;文者经天纬地,为郡龙首之脉,初祖天麟讳权公元处士讲学论道,以茂欧公兴文教乐育英才之风,以昭潘湖发祥之乡,欧阳四门始为温陵儒林第一人也。欧阳氏祖与吾潘湖黄氏姻亲,俗呼内外孙之称,祀祭之堂亦有前后殿之拜。夫自潘湖仁颖书院之设始于南唐宋初,谓其造士之所也。初祖元处士天麟延之,自元迄明均置学田养之,请博学鸿儒授之。而潘湖临漳乡塾文山儒林两书堂则为书院之学前童教也。自兴之鼎教诸生文人骚客迄今,内外远离他乡之士子故有登第为仕不择官必尽其职之风。于是禄不营家,必敬其事,言不相时,必虑其忠,亦且志不丧气,必刚其立矣;乃延三山莆阳之书香亦昭然。呜呼!忆余赴京邸柱国惠民之宣年,念若邹鲁之乡焉。惟承先贤之遗业,斯驽骥之答,伏阙之举,恩教之情,得学之义也;吾乡累世以詹龙榜破荒为荣也,励以知其倡,敬以其功,谨按行状撮举其大略当属潘湖八世孙葵峰黄光升之言嘉靖岁次甲子年仲冬之吉是为记也。

五、清代黄锡衮撰《潘湖仁颖书院碑记》

闽自唐常观察词兴文崛,延里人欧阳行周先生设教,人始知学。欧阳詹、黄仁颖二公泉之圣贤,学事善类,教养并举,士风鼎盛。贤人君子夫,皆以其蘧庐非有之地也,常占为千古长享之物也。圣贤诸辈通 乎神明,如韩退之公之阳山,柳子厚公之西山,欧阳永叔公之滁山,苏子瞻公之吴山,本里先贤欧阳伯善公之欧祠山,欧阳行周公之文献山,光升公之葵山,凤翔公之文山,一鲁公之鹤山潘湖先世多以诗书业其家,然郡城南以潘湖黄姓最为著姓。世代终数圣贤君子之身,何尝有之?百世而下思,其人已不得见,然其湖泊山川千载犹存,乃数代君子崇儒重道根果,而教化之学为书院之魂也。之处。中间高筑火炉一座,使梵化之时,不流于亵。另穿一井,便于朝夕洗净。后盖厅房数间,月鸣膏火,公举余弟煌锐住处其中,掌司收拾焚化之事,随时敬将灰烬恭送清流,诚盛举也。煌锐承潘湖先贤数世书香之萌,家事淡泊,无力攻书。今得藉众人之庇,行此事,亦兴有厚幸也。好义诸公既捐重赀,复鸠膏火,东善不倦,更足风励后人,合标其义如左。谨以书院历代课教之大略而撰于大清康熙庚戌腊月之吉。前进士出身、光禄大夫、兵部左侍郎、东阁大学士;先浙江道监察御史、巡按广西兼理湖南清军盐法、大理寺丞、都察院左佥都御史潘湖十二世孙黄锡衮顿

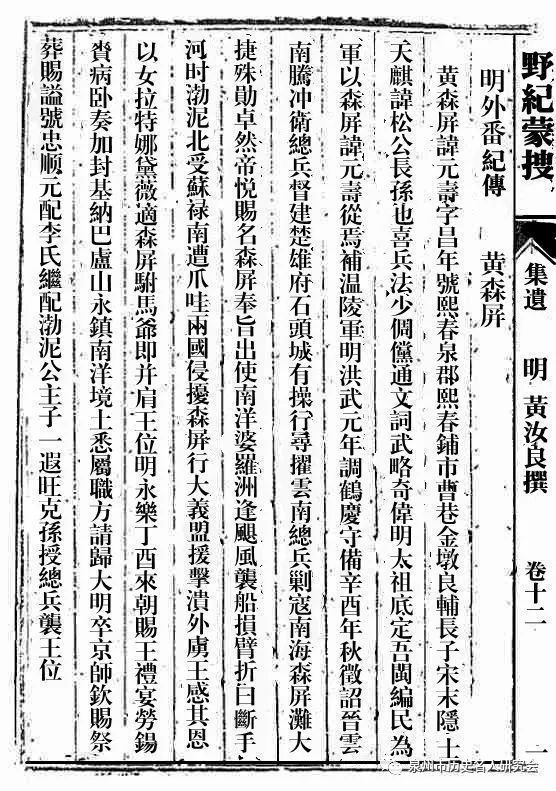

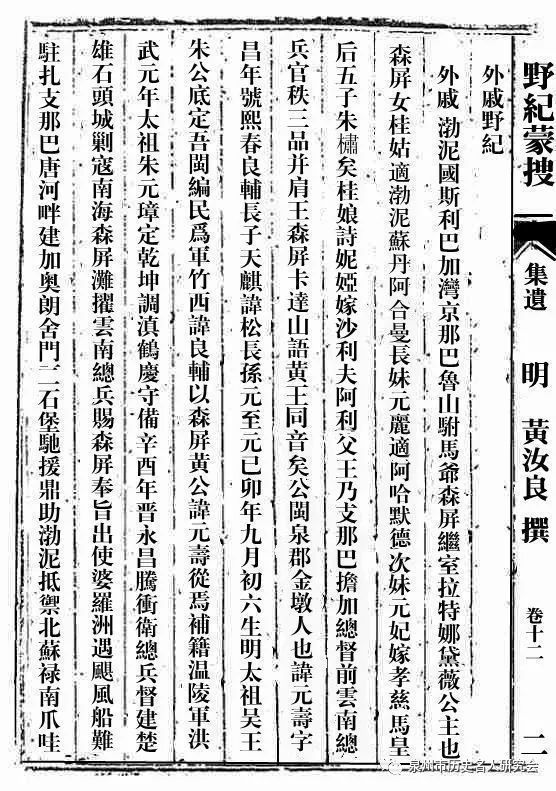

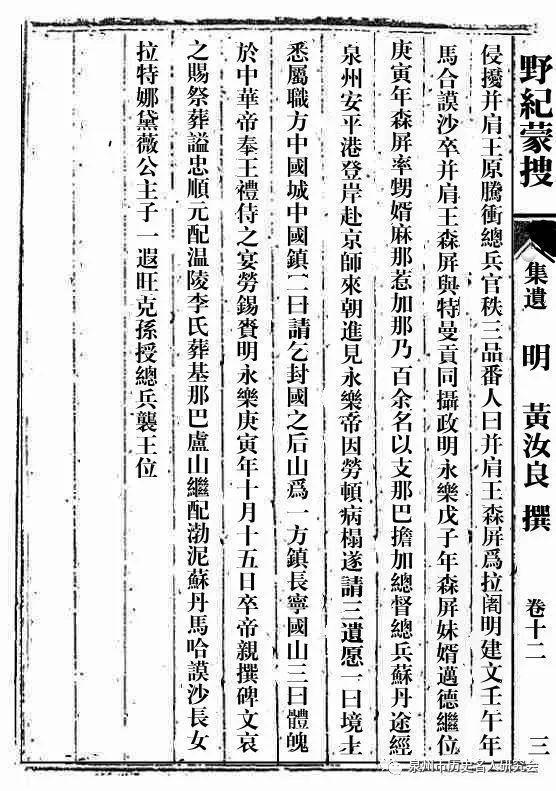

《皇明文衡 卷八十一》:《浡泥国并肩王森屏黄公神道碑》--胡广

皇明永乐六年秋八月乙未,浡泥国王麻那惹加那乃黄公森屏讳元寿云南腾冲卫总兵率其甥妹部属者凡百五十余人至阙下也,来朝上表、贡方物。上御奉天殿,受其献。退即奉天门,召与语,象通其言,曰:"僻壤臣妾,诞被圣化,思睹清光,靡知忌畏,辄敢尘渎。"又曰:"天以覆我,地以载我,天子以乂宁我。我长我幼,处有安居,食有和味,衣有宜服,利用备器,以资其生;强不敢凌弱,众不敢欺寡,非天子孰使之然也?!天子功德暨于我者,同乎天地。然天地仰而见,局面履,惟天子邈而难见。是故诚有所不通。僻陋臣妾,不惮险远,浮诣阙下,以达其诚!"上曰:"嘻!惟天、惟皇考付予以天下,子养民;天与皇考,视民同仁。予其承天与皇考付界之重,惟恐弗堪,弗若汝言!"则又顿首曰:"自天子改元之初载,臣国屡丰和:山川之蕴珍宝者,霅然而呈;草木之不华者,霍然而实;异禽跄鸣,而走兽率舞也。臣国之老曰:'华夏圣人,德教流溢于兹'。臣土虽远京师,然为天子氓,故矜奋而来觐。"上嘉其诚,优待礼隆,赐予甚厚。初赐宴于华盖殿,既连宴于奉天门。每宴,则命公夫人宴其妻、于内馆。罢宴,敕大官厚具献食;日命大臣一人侍于所舍,中贵人专接伴,盛其班张,丰其禀饩,入朝,班次上公,宠屋至矣!逾月,王忽感疾。上命医,赐善药调治;遣中贵人劳问。旦暮相继。日命大臣,视王疾差;剧闻小瘳,喜见颜色。王疾笃,语其妻以下曰:"我疾,贻天子忧念,脱有大故,命也。我僻处荒徼,幸入朝睹天子声光,即死无憾。死,又体魄托葬中华,不为夷鬼!所憾者,受天子深恩,生不能报,死诚有负。"指其子曰:"我即不起,其以儿入,拜谢天子:誓世世毋忘天子恩。若等克如我志,瞑目无憾矣?"十月乙亥朔,王卒,得年六十有八。上甚悼之。辍正朝三日;敕有司,治丧具,厚恤典,赐谥曰"忠顺"。遣使谕祭,又遣使抚慰其妻、子。王之妻拜使者曰:"乃下臣祚薄,弗克负荷天子深恩,不能终事且没。有遗命,以'世世毋忘天子恩。克守其言,则死犹不死矣!"王之妻之言,亦可谓贤也已。是月庚寅,以礼葬王于安德门外之石子岗。敕为文,志其圹。王父曰麻那惹沙那旺沙;母曰刺失八的;妻曰他系邪;子一人克孙,曰遐旺,甫十四岁,女二桂姑,桂娘。以遐旺袭王爵,赐以冠服、玉带、仪仗、鞍马、服物、器皿及金银、锦绮、钱币甚厚。赐王妻以命服、珠冠、白金、锦绮、钱币诸物。其余,赐各有差。官王之弟施里难那那惹、施里微喏那沙那、那万喏邪三人,俾辅遐旺。诏有司,立祠于王墓。置守坟者三户。敕建碑祠下,命臣广,制刻文。臣广仰惟皇上绥宁宇内,茂扬天德,溥博周遍;凡日月照临之地,皆心悦诚归,惟恐或后,奉琛秉贽之国,辍集于庭,岁以万数,浡泥王去中国,累数万里,一旦举妻孥、妹戚、陪臣,浮钜海来朝,不以为难;叩陛陈辞,忠诚溢发,其心坚确,有如金石。至其临终之言,尤拳拳属其下以不忘天子恩。圣德渐渍,感动于人心。其深如此,于乎盛哉!惟王贤达聪明,忠顺之节,始终一致;宜其身被宠荣,泽延后嗣。用纪其实,声为铭诗,昭示无极,以彰王之所以受恩深厚者,由其诚也。铭曰:"大明御天,臣妾万方,孰不来享,孰不来王。倚欤浡泥,邈处炎徼,感化来归,风腾云趭。曰妇曰子,甥妹陪臣,秩秩稽颡,趋拤甡甡。跽曰天子,作我父母,我生我乐,天子之祜。戴天覆地,畴比幪幈,翘首大明,遹来献诚。天子曰吁,予统宇内,绥尔于宁,惟德罔逮。王拜稽首,万岁欢呼,服德怀仁,春育海濡。国有山川,匿其宝物,灵发其藏,不爱而出。荏苒草木,惟叶蓁蓁,煌煌者华,有实其蒉。异禽和音,鸣拂其羽,走兽麇麇,亦跄以舞。国黄耇曰,圣化所渐,臣国虽逖,臣心仰瞻。天子嘉悦,待以异礼,宴劳锡赉,有厚而旨。云胡期月,疾忽及之,奄然而丧,复悼而悲。临终之言,疆土归华,渤泥弗忘,天子深恩。于乎贤王,卓特超逸,西南诸蕃,靡堪王匹。生者诚款、永镇南洋,爵于王胤,世泽金墩。有坟如堂,有祠翼翼,以妥王灵,魂魄归乡。森屏元寿,赐予王礼,遐旺克孙,世袭苏丹、天子传位,万世恩荣。公享天年,六十有八。

文莱,古称渤泥,位于东南亚加里曼丹岛西北部,而追溯历史,这个“富裕”的王室跟我们中国有着千丝万缕的关系,他们有位常年祭拜的中国祖先黄森屏讳元寿一位大明王朝的总兵。明洪武年间,朱元璋受隋唐古籍记载“婆罗洲是个黄金国度”的影响,命云南永昌腾冲卫总兵黄元寿秘密出使东亚婆罗洲,探究婆罗洲是否真如史书记载般富裕。

为表重视,黄元寿临行前明开国皇帝朱元璋特意赐名黄森屏,但黄森屏到达婆罗洲后,见到的不是“繁花似锦”,而是大片大片待开发的原始丛林,当地大多数土著还过着野人般的生活。而此时黄森屏乘坐的船,由于台风的影响全部损坏,致使其无法回航,只能在丛林中掘出一块平地安营扎寨,与此同时为了抵御滋扰他们的土著,黄森屏靠着自身曾是总兵的素质,迅速在婆罗洲地区组建了一支华人武装。就在黄森屏紧锣密鼓的建立根据地的时候,渤泥国南受爪哇国的攻击,北遭南苏禄国的侵略,就在此紧急关头,一位渤泥国使节官员找到了黄森屏,希望他率部救援渤泥国。黄森屏凭借着丰富的领兵经验,击退了试图吞并渤泥国的爪哇国、南苏禄国,拯救了渤泥国,显赫战功的“皇亲国戚”黄森屏被授予渤泥国并肩王。后以渤泥国国王的身份,永乐六年(1408年)返回大明纳贡,劳累染病在中国京都去世,临终前曾上表明成祖,要求“境土悉属职方”,将渤泥国归于大明。但明成祖考虑到交通因素且国土遥远,暂无考虑纳入中华版图,只是按例册封为番国,明朝中后期随着明朝全面收缩国门,主动放弃东南亚,渤泥国渐渐脱离中国的控制,并改名为“文莱”而黄森屏一脉,在渤泥国一直把控着渤泥国朝政,是实际意义的王室,而渤泥国的老王室在无数次的通婚中,慢慢的跟黄森屏一族不分你我。而文莱王室也从未否决跟黄森屏的关系,目前发行的《文莱王室世系图》中,黄森屏的名字赫然在列。

黄森屏讳元寿国王明永乐六年(1408年)往中国京都拜见朱棣皇帝,文莱黄森屏博物馆遗存有黄森屏并肩王珍贵文物文献、且正式列入文莱(原渤泥国)开国并肩王国王世系表中包括文莱国旗二条横杠其中一条代表黄森屏以纪念其对文莱(原渤泥国)的伟大历史功绩,文莱首都有森屏路、在文莱国的王宫中仍保存着黄森屏(苏丹麻那惹加那1402年 - 1408年)????? ??? ?????? ????)使用过的刀枪、盔甲,首都郊外黄元寿儿子黄克孙(苏丹沙里夫·阿里1425年 - 1432年)????? ???? ???文莱全盛时期,文莱国旗标志,起源于此君)世袭总兵国王的坟墓也保存完好,上面的汉字还依稀可辨。在上面,人们可以看到福建泉州金墩黄克孙“总兵”二字,让人浮想联翩。文莱现在的国语为马来语,也用英语,但华语也被广泛使用,黄森屏是他们的开国祖先,文莱人如今有相当一部分是华人血统,尽管他们如今很富有,但他的祖先是中国人,这是不可改变的事实。