10月21日,第七届世界军人运动会击剑比赛进入到第三个比赛日。场上正在进行的是女子花剑个人赛1/4决赛,中国八一队霍兴欣开局2:1,随后形势急转直下,俄罗斯选手因娜·德日格拉佐娃连得4分。赛场内掀起一浪高过一浪的“加油!”声,震天动地。

看台席上有一位白发苍苍的老太太也攥紧了拳头,眼睛瞪的又圆又大,似乎也想大喊一声“加油!”比分开始交替上升,6:10。霍兴欣似乎体力不支,也似乎有点泄气,进攻动作不再凌厉,最终以6:15输掉比赛,无缘4强。

“哎呀,太可惜了!再拼一拼,比赛还有希望啊!”白发老太太略显遗憾地摇摇头,走下看台,在工作人员搀扶下来到新闻运行办公室,接受我们的采访。

原来她是武汉城市职业学院的退休老教师,中国第一代击剑运动员——张中保。

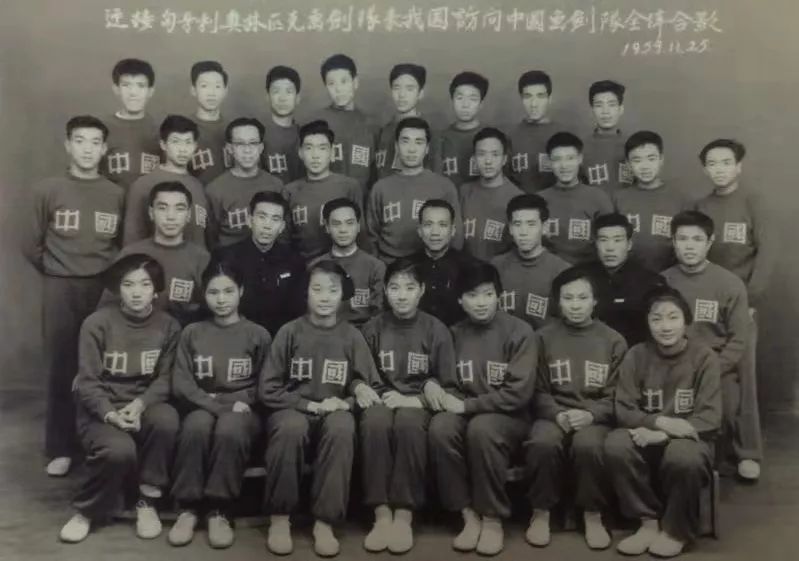

1959年匈牙利击剑队来访合影(前排左三为张中保)

机缘巧合爱上击剑

“我是中国第一代击剑运动员,文国刚是我的队友。”张老师的话匣子从一位传奇人物开始。略微知晓中国击剑史的人都知道,文国刚是第一个男子花剑全国冠军,而他更为知名的身份则是栾菊杰的教练。后者被誉为“东方第一剑”,在 1984年第23届洛杉矶奥运会夺得女子花剑冠军,那是中国击剑队第一块奥运金牌,也是迄今为止中国击剑女队所得唯一一块奥运会个人金牌。

“我当年跟栾菊杰打过比赛的,一上来3:0,后来没打赢。”时隔60多年,张老师谈起那场比赛仍然充满遗憾。“我知道她是文国刚的学生,我不怕,后来文国刚叫了暂停,他厉害啊,我那时年纪也大了,生了2个孩子。”谈起自己的“击剑履历”,张老师激动得像个孩子。

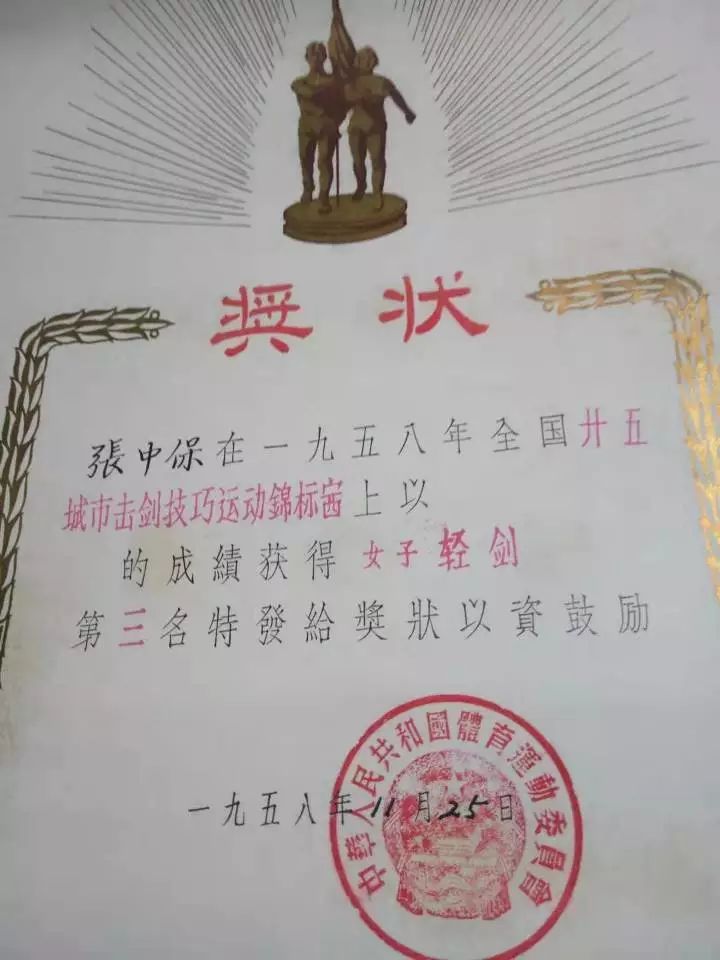

“我太喜欢击剑了!那时我们只训练3个月就去打全国比赛,1958年,我拿了第三名呢!全国25城市击剑技巧锦标赛。”张老师说着,激动地掏出手机,颤抖着点开相册,给我看她珍藏的照片。

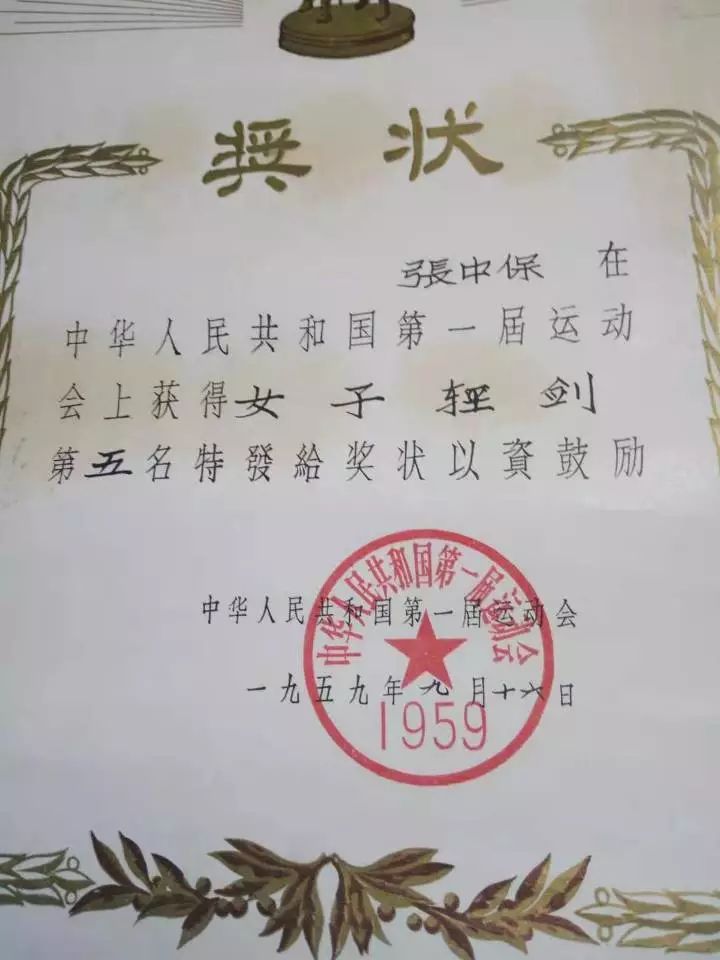

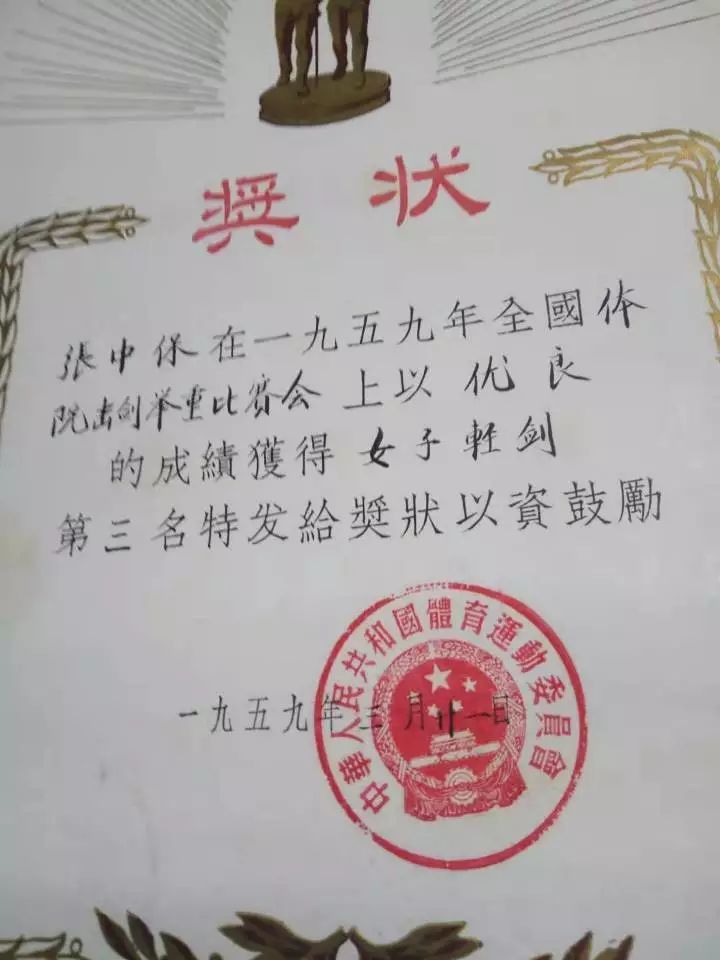

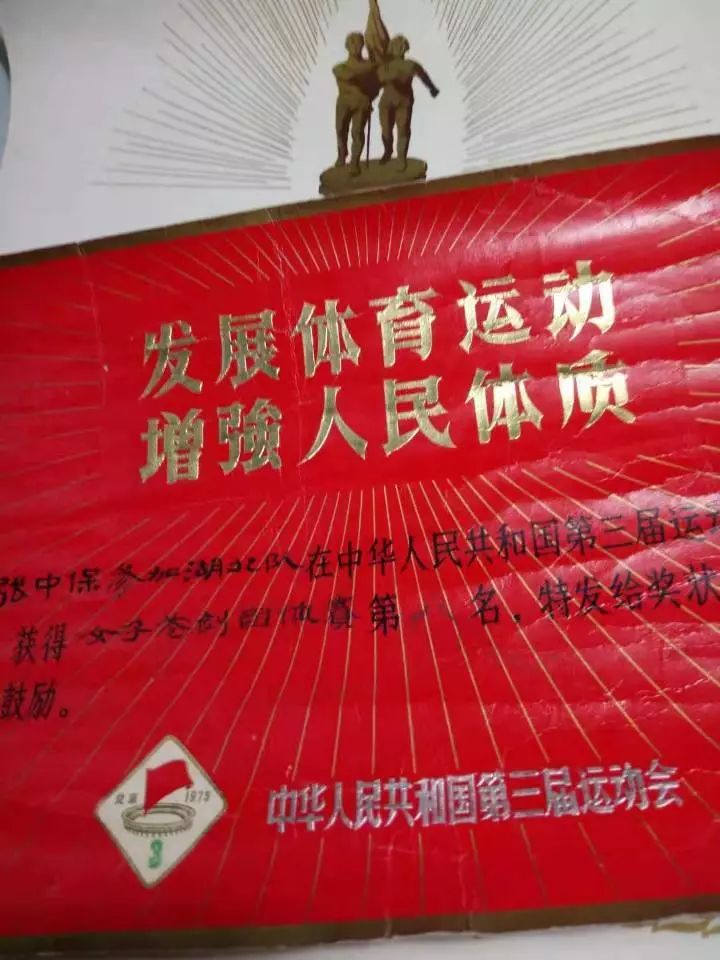

“张中保在一九五八年全国25城市击剑比赛技巧运动锦标赛上获得女子轻剑第三名。特发此状,以资鼓励。一九五八年11月25日”“张中保在一九五九年全国体院击剑举重比赛会上以优良成绩获得女子轻剑第三名。特发此状,以资鼓励。一九五九年三月廿一日”“ 张中保在中华人民共和国第一届运动会上获得女子轻剑第五名特发此状以资鼓励。一九五九年九月十六日”……张老师一边说,眼里一边泛着喜悦的光,那是一种类似于小孩子考试得了好成绩的骄傲感。

“那时候备战第一届全运会,上面到体院来选人,我身材不错,手长腿长,一测试,反应能力各方面都不错,就把我招去搞击剑了。”一个机缘巧合的机会,却让击剑成为了张中保老师一辈子的惦念。

因为孩子放弃击剑

“我前段时间还去关南三路一个击剑俱乐部看比赛。现在多好啊,一万块钱,装备都给你配齐全。衣服、头盔,剑。我们那时候哪有啊!”在张老师家里,至今还珍藏着十几把剑,有一些是她在湖北队训练时,捡来别人扔掉的手把、护手盘,又找来剑条修复改装而成。“我想送给他们。我蛮喜欢击剑啊!后来我还想去看,他们不陪我去,说我又不搞(击剑)了。其实我还想搞个业余的。”

湖北队部分队员合影(左三为张中保)

职业网球学院副院长彭新社听说张中保老师在接受采访,特意跑来看看。“八十年代在武汉二师和二师附小,张老师还带学生搞击剑兴趣班呢。”

职业网球学院副院长曾锦全也回忆说,张老师那时候是他的代课老师,“每一节课都非常认真,我们都喜欢上张老师的课。”

“湖北队后来请我去当教练,来了很多回。我爱人死活不同意,让我把两个孩子搞好。”张老师介绍说,湖北击剑队建立之初非常辉煌,那时候请的是沈守和当教练,他被誉为“新中国击剑运动开拓者”。“沈老师从苏联列宁格勒体育学院留学回来,什么剑种都会。我们拿了好多全国冠军。”谈起那段历史,张老师满是骄傲。

第三届全运动留影(后排左一为张中保)

“第三届全运会我们只得第八,我很不高兴呢,觉得没赛出好成绩,你看照片里我还噘着嘴。”照片里的张中保老师身着雪白的击剑服,左手将头盔抱于胸前,英姿飒爽,那正是追梦的年纪。“你看我们几壮实哟,那时候。”后来,因为“困难时期”,湖北队解散了。“我爱人是体院的,我想让我爱人(把击剑)搞起来,他没弄,现在学校搞起来了,我高兴的要命!”

坚守初心守望击剑

张老师听说武汉城市职业学院职业网球学院开了击剑方向,激动的当即给远在大洋彼岸的文国刚打电话,邀他一起来看看。因为文老师身体欠佳,未能成行。但这次军运会击剑比赛在学校举行,张老师毫不犹豫一定要来看看。

“击剑越早搞越好啊,校领导这个决定真是英明!”对于曾经的梦想在晚辈后生身上发展出新的希望,张老师非常兴奋。“击剑对人的身材,气质都很有帮助。”张老师的手机封面是一张外国击剑运动员的高清照片,每次打开手机都能看到。“现在搞击剑的人很多,很好。”

与匈牙利教练合影(左二为张中保)

“我年纪大了,不是很会说话,但还是有一点想法……”张老师认真而有羞怯地向学校建议,学校的击剑运动要在学生中间挑精英,甚至要一对一训练,然后多去打各种比赛,才能出好成绩。“不要想一下子铺的太开,打的人多了机会就少。”我们都能听明白,那话里终究隐藏着张老师对于自己未竟梦想的遗憾。

“我们以后多请您回来看看,多跟学击剑的学生交流交流。”“好!好!”从张老师脸上溢出的笑容,记者分明感受到:她很认真,很认真。

与武汉城市职业学院昔日学生合影(左三为张中保)

对于年逾八十的张中保老师来说,击剑曾经是一个无比光鲜的美梦。现在,她在武汉城市职业学院学习击剑的学生身上,看到了新的希望,那希望叫生生不息,那希望叫薪火相传,一如“两湖总师范学堂”传递百年的薪火一样。

出品:武城院全媒体工作室

文字:王乐

图片:本人提供

编辑:王雪梅

校对:祝玥

主编:王乐