翻译诺奖作品

的译者

People who translate the works of the the Nobel Prize winners.

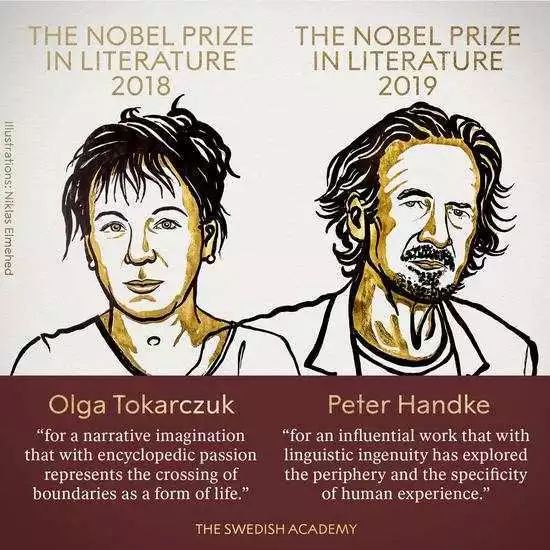

2019年10月10日,瑞典斯德哥尔摩当天下午,2018年和2019年两届诺贝尔文学奖揭晓,波兰作家奥尔嘉·朵卡萩(Olga Tokarczuk)和奥地利作家彼得·汉德克(Peter Handke)分别荣获该奖项。

随着新晋诺奖得主的公布,那些得过诺奖的作品再次出现在各大媒体提供的选读书目中。而外国的优秀文字作品能够在国内引起话题和关注,都离不开那些署名在原作者下方的译者们。今天,就来为大家介绍几位翻译获得诺贝尔文学奖作品的译者。

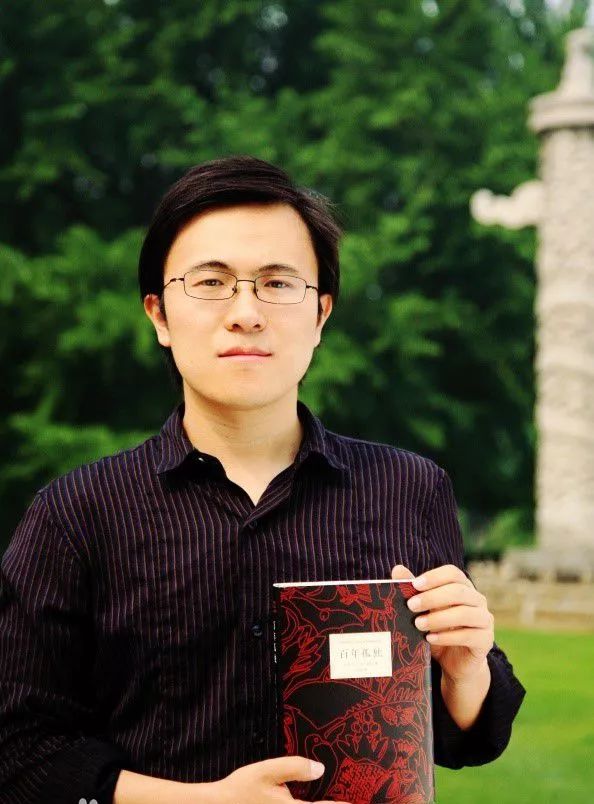

范晔

西语 代表译作《百年孤独》

范晔,男,生于1977年7月,西班牙语语言文学博士,任教于北京大学西葡语系,副教授,硕士研究生导师。范晔是马尔克斯授权版中文正式版《百年孤独》(南海出版公司2011年6月第一版)的译者。他还曾翻译过西语诗人圣胡安·德拉·克鲁斯、塞尔努达、阿莱克桑德雷、希梅内斯等人的诗作,以及阿根廷作家科塔萨尔的小说等。

为了“替过去中国的出版承担责任”,洗刷盗版国度的耻辱,新经典公司为了购买马尔克斯此书的版权,花费了120万美元。更令很多人大跌眼镜的是,新版《百年孤独》的译者是三十出头的北京大学西语系教师范晔。社科院外国文学研究所所长陈众议表示,这一选择颇为大胆,因其未被辈分资历束缚。他盛赞范晔的才华,称其是年青一代西语文学研究中最优秀的学者之一。对于新译本,陈众议称“范晔找到了马尔克斯的语言风格,而且基本上是‘异化’的翻译手段,非常忠实于西语原文。”

此前大陆广为流传的《百年孤独》主要是三个译本,两个从西班牙文直接翻译,一个从英文和俄文转译,并有多人合译的版本。范晔说,他的习惯是在翻译之前,一定要努力找到作品的调子。“翻《百年孤独》这样的书,找到调子是生死攸关的关键性问题,你找到了它可以说是成功了一半。这个调子马尔克斯在写《百年孤独》之前也找了很多年,直到他看了卡夫卡的《变形记》,又想到祖母讲故事的语气,那种不动声色但又煞有介事的调子,才开始一口气写下来。”

金人

俄语 代表译作《静静的顿河》

金人(1910-1971),原名张君悌,河北省南宫县人。早年受鲁迅影响,从事文学创作和翻译。“九·一八”事变后,陆续发表了一些反帝的杂文、小说和诗歌。并在鲁迅主编的《译文》杂志发表译作《少年维特的烦恼》等。民國二十六年(1937年)在上海期间,翻译了苏联肖洛霍夫的名著《静静的顿河》。三十一年(1942年)赴新四军苏北根据地参加《抗敌报》社,三十五年(1946年)在东北共政府东北文协工作。三十八年参加“中华全国文学艺术工作者代表大会”,成为“中国作家协会”会员,后长期在人民文学出版社工作。

鲁迅先生对金人的译文赞誉有加。读《鲁迅全集》时,从第13卷开始,在1935年,从1月29日开始到8月24日,鲁迅在给萧军和萧红的信中,曾13次提到金人的名字。且对金人的翻译事业提供过切实的帮助,他曾把金人翻译的左琴科的短篇小说《滑稽故事》,推荐给了《新小说》月刊,并在当年的7月刊载了出来(事见1935年3月1日鲁迅致二萧信)。

在信中,鲁迅除了继续推荐金人的译作,还评价了他的“文笔”:“金人的译文看过了,文笔很不差,一篇给了良友,一篇想交给《译文》。”在六天后,在单独写给萧军的信中,鲁迅又评价金人的《滑稽故事》的译稿“是很流畅的”。1935年3月25日,鲁迅又在给萧军的信中评价金人的译文“译笔是好的”。

金人的一生中,不仅翻译了大量的俄国文学名著,而且积累了丰富的译著工作经验。1957年在中国作家协会文学讲习所,他向学员作了关于翻译工作的报告,详尽、系统地介绍了他多年从事文学翻译的经验,并重点介绍了《静静的顿河》的时代背景、人物特点、语言风格、艺术成就及哥萨克人的特征、风土人情,受到参加讲习的文学工作者的赞扬。在“文化大革命”期间,金人遭到无端的迫害。1971年8月13日含恨逝世于文化部五七干校丹江分校,终年61岁。

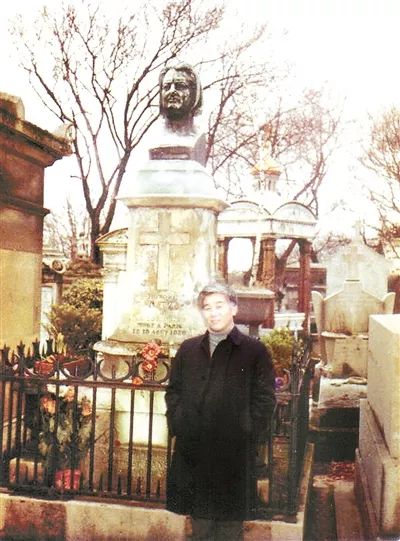

柳鸣九

法语 代表译作《局外人》

柳鸣九,男,作家,法语翻译家。1934年出生于湖南长沙,毕业于北京大学。主要作品有《局外人》、《小王子》、《法国文学史》(三卷本)、《走进雨果》等,于2006年,获中国社会科学院最高学术称号“终身荣誉学部委员”。2018年11月19日,柳鸣九荣获中国翻译界最高奖——翻译文化终身成就奖。

在一次采访中,柳鸣九向记者讲述自己在北大法语系的读书经历,认为虽然自己“在外语的听力与口语上,我不如班上听力良好、口齿清晰灵活、反应敏捷的上海同学。”但所幸勤能补拙,四年时光里自己依旧还是打下了不错的语言能力基础。下面是柳老对人生以及翻译学习的体悟——

“一个人是否能成为音乐家,并不在于怀在娘胎时他听了多少贝多芬、莫扎特、肖邦,也不在于他出生的时候就有与生俱来的作曲天才、演奏方面的天赋异禀。人最后成为一个什么样的人,当然更不在于大学一二年级时某些成绩,他得过几次五分、几个优等生的称号。人生是一个长程的竞走。

不管怎么说,我在北大科班学艺的几年中,的确打下了一个还算全面的基础——外文的阅读力、理解力是从无到有了;我的语感提高了;我对文学的阅读能力、感受能力、品味能力、通感能力、知晓分析能力、综合概括能力及哲理化提升能力都得到了提高。如果没有在北大打下这些基础,我后来的翻译作品就不会有多个经受读者的查验而得到好评、受到欢迎的流行译本。”

沈志兴

土耳其语 代表译作《我的名字叫红》

沈志兴,1984年从老家江苏无锡考上的洛阳外国语学院,当时进去读的是英语专业,然后1985年就被选派到土耳其留学,毕业回国后任教于洛阳外国语学院,是国内屈指可数的资深土耳其语专家。

2006年,土耳其作家奥尔罕·帕慕克获得诺贝尔文学奖。同年,由沈志兴翻译的帕慕克系列作品被北京世纪文景公司在国内率先出版,畅销一时。在近30年的土耳其语教学生涯中,沈志兴培养出了一批又一批优秀的土耳其语专业学者,可谓桃李芬芳,如今全国大部分高校的土耳其语专业教师都曾在其门下受教。

翻译这本著作的过程很不容易。究其原因,沈教授说:“……一个比较难的地方,就是如果说有的读者对于中亚文化、中亚历史,包括波斯文学了解不多,要读懂帕慕克的书,还是有难度的,特别是《我的名字叫红》这部书。”据该书的责编姚映然说,这是中国内地第一次翻译、出版帕慕克的小说。帕慕克获奖后,乏人问津的小说一夜走俏,该书的中文翻译沈志兴也一夜成名。

似乎中国老百姓对这部诺贝尔奖得主的作品并不买账,有人说故事太深奥,有人说作者玩技巧,甚至书名也让人大惑不解。也有人说是沈志兴的翻译使其失去了原有的味道,显得不伦不类。面对质疑,沈志兴坦然地表示:帕慕克对我的中文译本非常满意。我觉得我至少保留了原著味道的90%。

土耳其语是“黏着语”,名词和动词前的修饰语一层套一层,有时甚至有十多层。这种语言特性非常有利于他们写长句子。如果完全按原文来翻译,不符合中国人的阅读习惯。比如有句话,直接翻译就是:从关得严严的百叶窗、窗户用黑黑木框封闭着的房屋的某个地方,透射出仍亮着的微弱的油灯光。我的翻译是:微弱的油灯光芒从某处一间木房子那黑暗的窗户和拉下的百叶窗中透出。这是为了让小说更简洁易懂,但同时也可能损失了原著一些细节。

译员成长计划【今日推荐】

【寒假口译】前美国国务院签约译员彭治平博士领衔执教,交一次学费学3年,享全国9城市畅听,提前报名超值福利派送中!(←点击图片可了解详情)

【寒假笔译】笔译爱好者、翻译硕士(MTI)备考者的福音,交一次学费学1年,享全国9城市畅听,提前报名超值福利派送中!(←点击图片可了解详情)

【周末口译】交一次学费可学习7~8轮课程,每轮课程内容持续更新,享全国9城市畅听,无忧备考2020年CATTI口译考试!(←点击图片可了解详情)

课程详情可咨询顾问老师?

扫我↓↓↓

Peri

Nicole

Celia

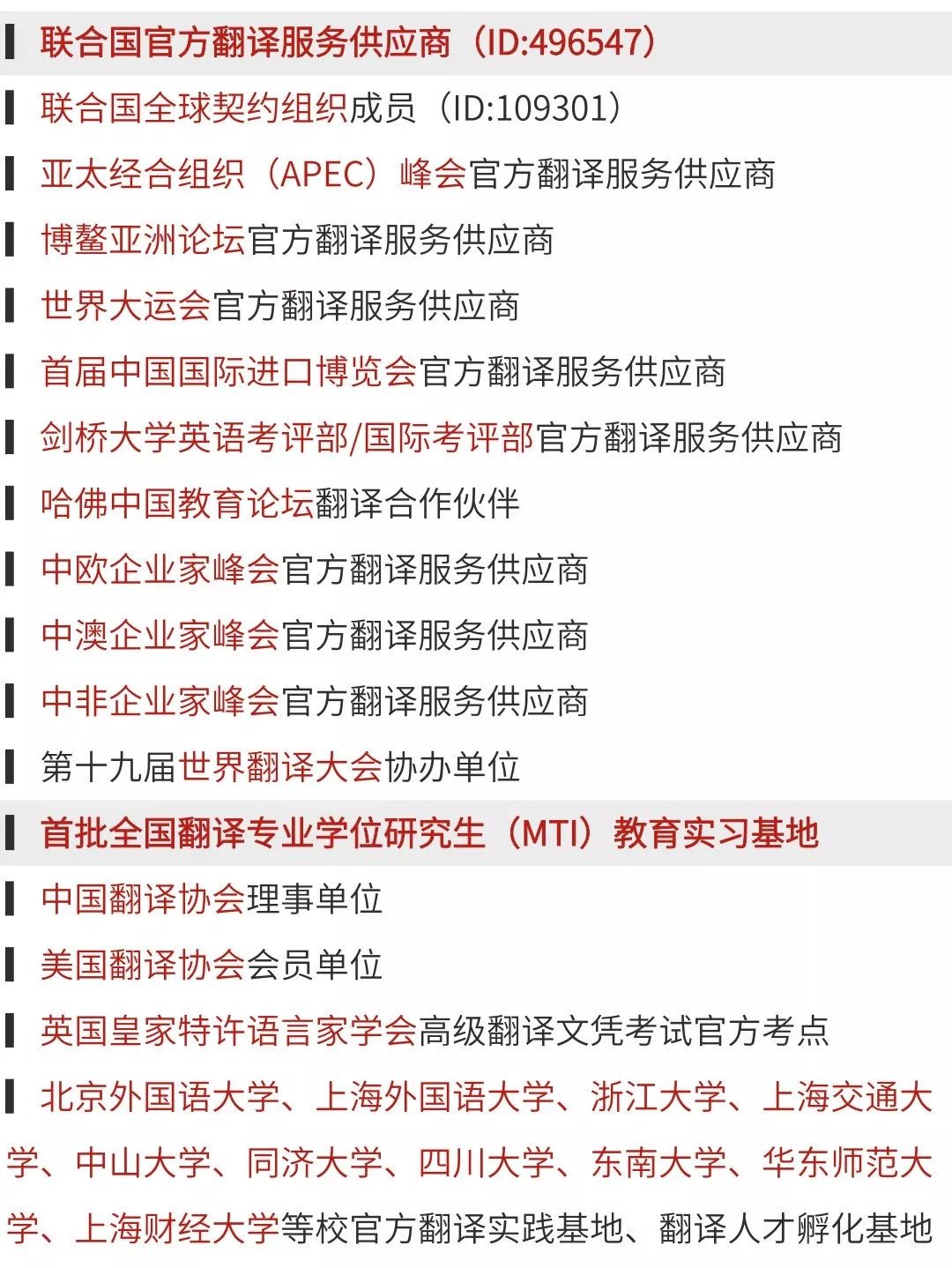

▼关于我们 ▼

我知道你在看哟