卡夫卡(Franz Kafka,1883年7月3日-1924年6月3日),出生于捷克布拉格,奥地利小说家,是欧洲著名的表现主义作家卡夫卡出生犹太商人家庭,18岁入布拉格大学学习文学和法律,1904年开始写作,主要作品为4部短篇小说集和3部长篇小说,生前大多未发表,3部长篇也均未写完。他生活在奥匈帝国行将崩溃的时代,又深受尼采、柏格森哲学影响,对政治事件也一直抱旁观态度,故其作品大都用变形荒诞的形象和象征直觉的手法。

在整个现代文化史上,卡夫卡一直是作为“表现主义”文学派的代表人物而傲立于世。一众文艺青年总是将其视为心中永远的偶像,把着重描写内心情感,表达一种扭曲和抽象现实的小说奉为圭阜。可能文字的力量太强大,因此,卡夫卡作为画家的另一重身份就自然有所疏淡。而实际上,作为一个“有着特别的力量和个性”的艺术家,卡夫卡一生中与绘画皆结下了不解之缘,表现出极高的天分。小学、初中时代对绘画的兴趣尚未被点燃,直到大学时代,在接受了有关艺术史的培训和教育之后,他才对绘画表示出了浓厚的兴趣,甚至在无聊的课上信手涂鸦。不知道什么原因,卡夫卡本人并没有太珍视这些画作,他随意地将它们送人,甚至扔进废纸篓。1921年底,卡夫卡在给他的朋友、遗作管理者马克斯?布罗德的“遗嘱”中写道:“我留下的所有绘画作品等,都要毁掉。”可是,有心的布罗德小心地将它们收藏起来,才令后世终于可以见识到这些珍贵画作如何掩绕着其作者那颗绝世寂寥冷凄的心。

思想者

我一直在思考现在的事物和它们现在的状态,并不是因为我彻底而细致,或者说我对此有着过于强烈的兴趣,而是出于悲哀和恐惧,只要这样做不会造成思想的虚弱。之所以悲哀,是因为我觉得现实是悲哀的,在它化解为幸福之前,我想我不可以离开;之所以惧,是因为我害怕现实的脚步,哪怕是极小的一步,以我如此可疑而幼稚的形象,我认为自己不配严肃而负责任地对一个伟大的男人的未来做出评价,何况我大多觉得这样的未来是如此的虚幻,以至于每一个小小的前进在我看来都是一种虚假,而离我最近的则是根本无法企及的。

[日记,1912年1月2日]

我无法思想。在思考中,我总是碰到边界。某些孤立的东西我还能跳跃着捕捉到,连贯而不断发展的思维对我来说则是完全不可能的。

[给菲莉斯·鲍尔的一封信,1913年1月10日/16日]

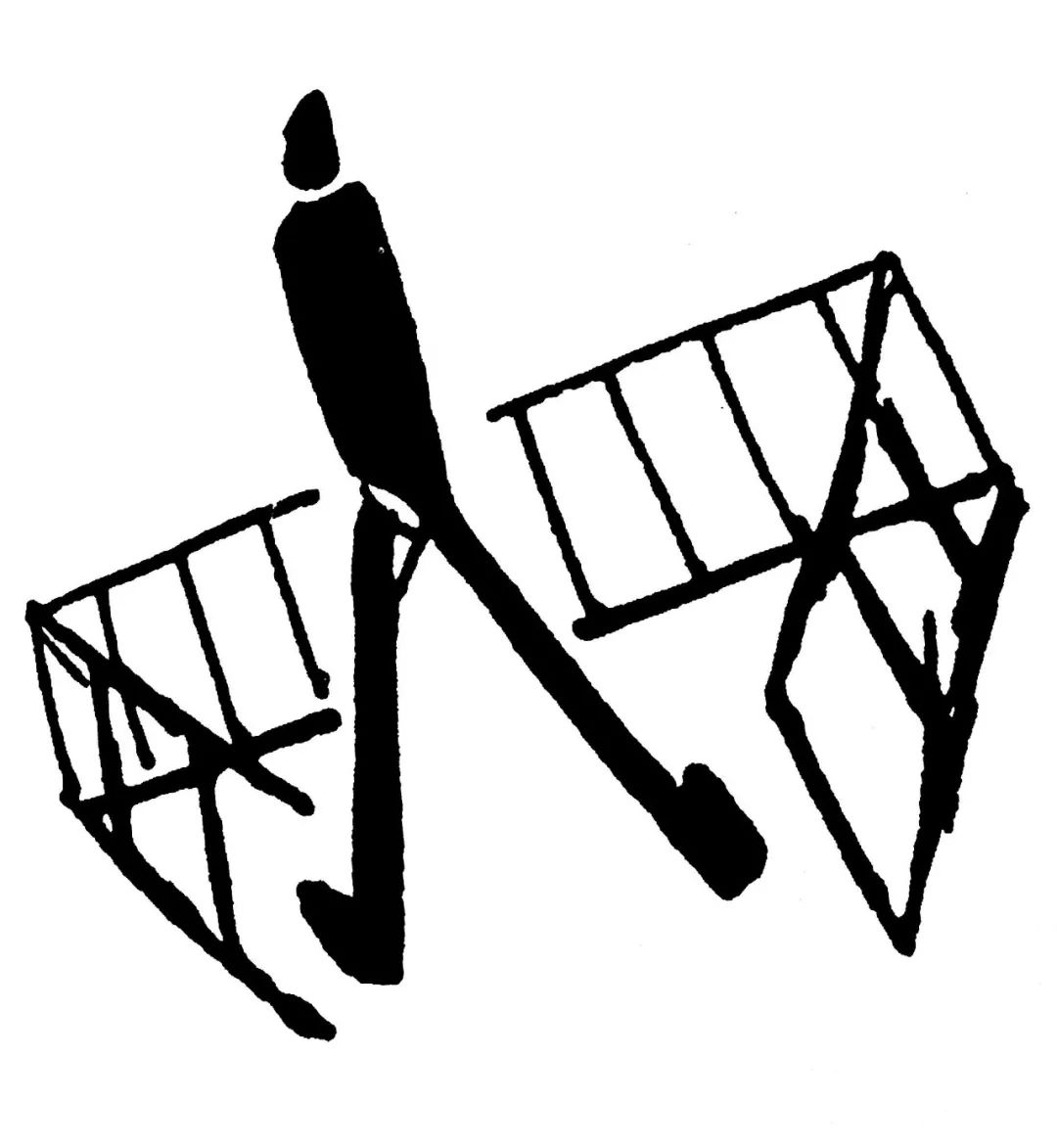

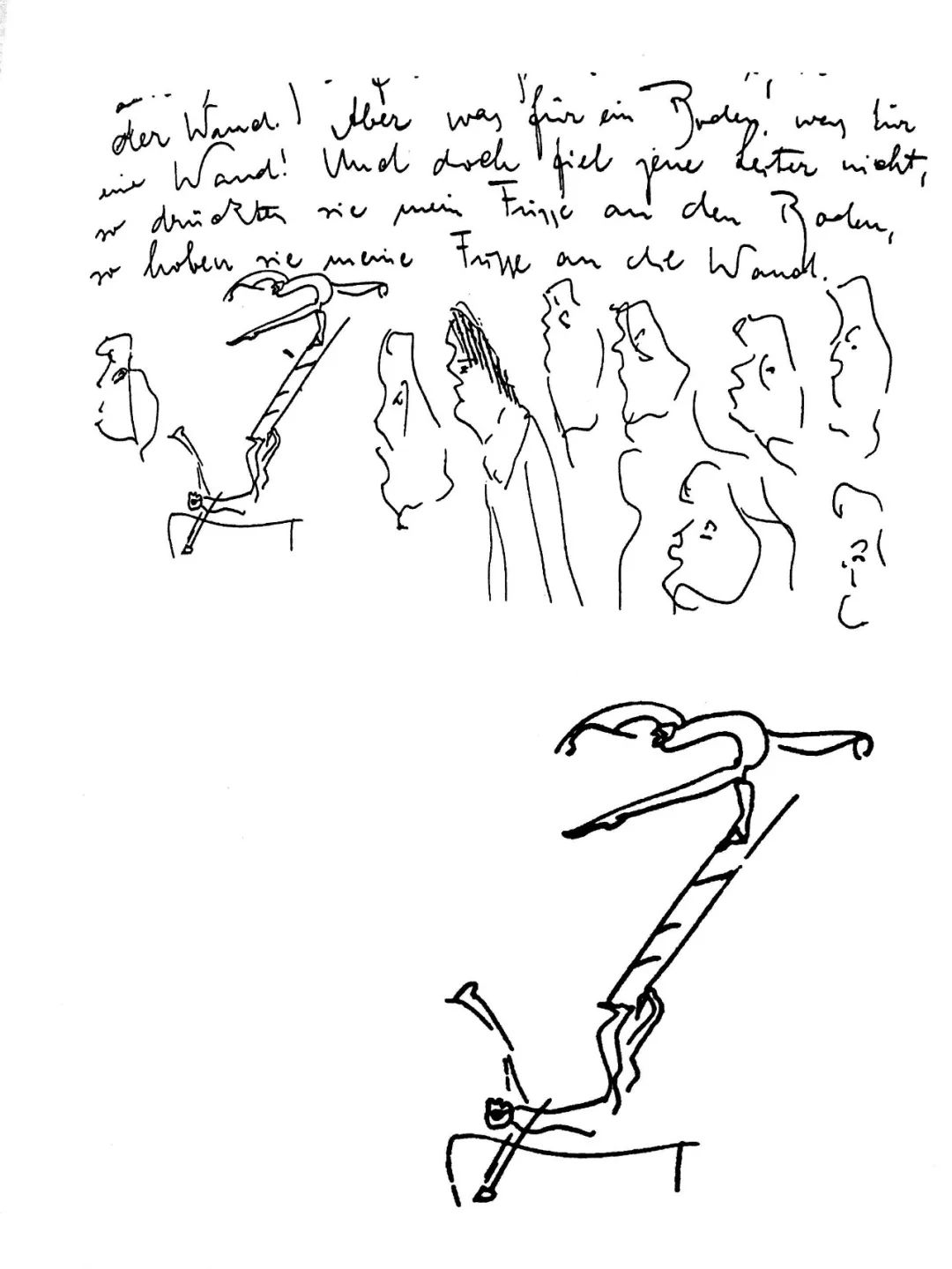

栅栏中的男人

如果这是一个监狱,他或许就认了。以囚徒的身份告别世界—这也未尝不是一个生命目标。但这只是一个栅栏围成的笼子。世界的噪音冷漠而霸道地穿过栅栏涌来,涌去,就像在自己家里一样。囚徒其实是自由的,他可以参与一切,外面的一切他都不会错过;他甚至可以离开这个笼子,栅栏上的木棍彼此相距好几米远,他甚至都不曾被捕。

[日记,1920年1月13日]

这不是一间狱室,因为第四面墙完全是敞开的。想象着这面墙也是封死的,或者可能要被封死,就觉得可怕至极,因为那样的话,这个进深一米,高度只超过我一点点的空间就是一个直立的石棺里了。现在,它暂时还没有被封住,我还能自由地把手伸出去。如果抓住顶棚上的一个铁夹子,我就可以小心地把头弯着探出去,当然要小心,因为我不知道,我的房间处于地表的什么高度上。似乎很高的样子,至少我往下看时,只能看到灰色的雾气,无论往左,往右,还是向远处看,都是如此。只有往高处看时,雾气似乎才薄一些。这样的风景或许就像在阴天里从塔上往下看一样。

[卷帙1920]

拄拐杖的男人 各种着装的人们摇摇晃晃地在砾石上散步广袤的天空从远方的丘陵延展向远方的丘陵

[题词,“一场战斗的描述”,1907/1908年]

我的九儿子风度高雅,有着专门为女人准备的甜腻腻的目光,甜得有时候连我都会诱惑,尽管我知道,要擦去所有这些超凡的光芒,只需一块湿海绵就够了。

[十一个儿子,1917年]

艺术的忘我和自我提升:逃被说成是散步,甚或进攻。

[八开笔记本G,1917/1918年] 巴尔扎克的手杖柄上写着:我击碎一切障碍,我的手杖柄上写的是:一切障碍将我击碎。二者都有“一切”这词。

[夫妻册,1922年底]

头伏在桌上的男人

昨天睡着之前,我想象出这样一幅画,画面上是一群被隔离在空中的人,看上去就像一座山。这种绘画技术对我来说还是全新的,不过一旦被发明出来,又很容易使用。一群人围在一张桌子旁边,地面比人群所占的位置稍微向外延出一些。最初,尽管动用了目光的强力,我还是只看到一个穿着古装的年轻人左臂撑在桌面上,左手松弛地搭在脸上。他逗弄地向上看着某人,对方正担忧或探寻地向他俯下身。他的身体,特别是伸出的右腿,透着年轻人特有的漫不经心。与其说他是坐着,倒不如说他是躺着的。勾画出两条腿的两对清晰的线条交叉在一起,轻松地合成身体的边线。染成灰白色的衣服隆起在这些线条之间,淡淡的有些许质感。这张画在我头脑中所引起的紧张感,我坚信,就是那种持续的紧张—不管什么时候,只要我愿意,这种紧张感就会带动我手中的笔。面对这令人惊异的美丽画面,我强迫自己走出懵懂状态,更好地对这幅画进行思考。但我很快就发现,我所想象的只不过是一小堆灰白色的瓷人。

[日记,1911年12月17日]

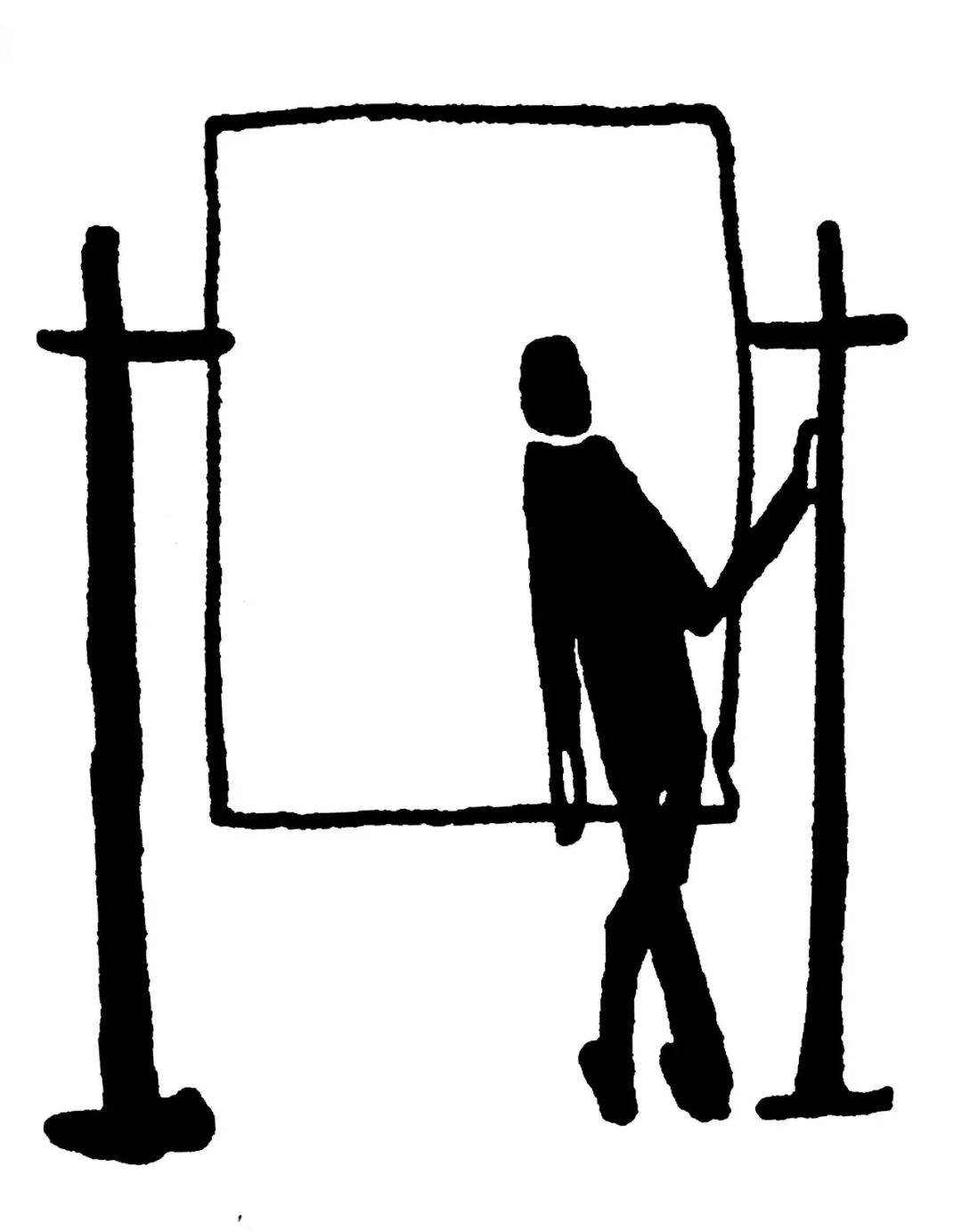

站在立镜前面的男人 第三个儿子同样漂亮,但他的美我并不喜欢。那是一种歌手的美:弧形的嘴;梦一样的眼睛;一个后面有了帘幕才会发挥作用的头;过高隆起的胸;一双容易惊跳起来,而且太过容易垂落的手:两条腿是装饰性的,因为它们没有承托的力量。

[十一个儿子,1917年] 我一向对自己抱有某种怀疑。不过这怀疑只是这儿那儿地偶尔出现,其间隔有长长的间歇,足够让人把它遗忘。另外,这些事肯定也是微不足道的,别人也会遇到,而且对他们来说,也不是什么严重的事。譬如当你在小巷里,从一面镜子旁边经过时,就会对镜子里自己的面孔感到惊异,或者是对镜子里的后脑勺,对自己的整个形象。

[饥饿艺术家,1921/1922年]

低头坐着的男人

在一个冬日的早晨外面下着雪,天光昏暗K坐在办公室里。尽管才是清早,他还是极为疲惫。为了至少不让底下的官员看出什么,他吩咐侍者,不让任何一个官员进来,因为他正忙着做一件更大的事。可是他并没有工作,只是转着沙发椅,慢慢地推着桌子上的几样东西,突然他停了下来,想也没想,便一任整个胳膊在桌子上长伸开去,低着头,一动不动地坐着。

[诉讼,1914/1915年]

今天,我就这样低着头度过了这个周日,没有不快的感觉…

[写给菲莉斯·鲍尔的一封信,1913年3月9日/10日]

我的第六个儿子似乎是所有孩子当中最有思想的一个,至少第一眼看上去是这样。一个垂头丧气的人,却喋喋不休,所以让人不那么容易对付。如果面临失败,他就会陷入不可克服的悲哀…

[十一个儿子,1917年]

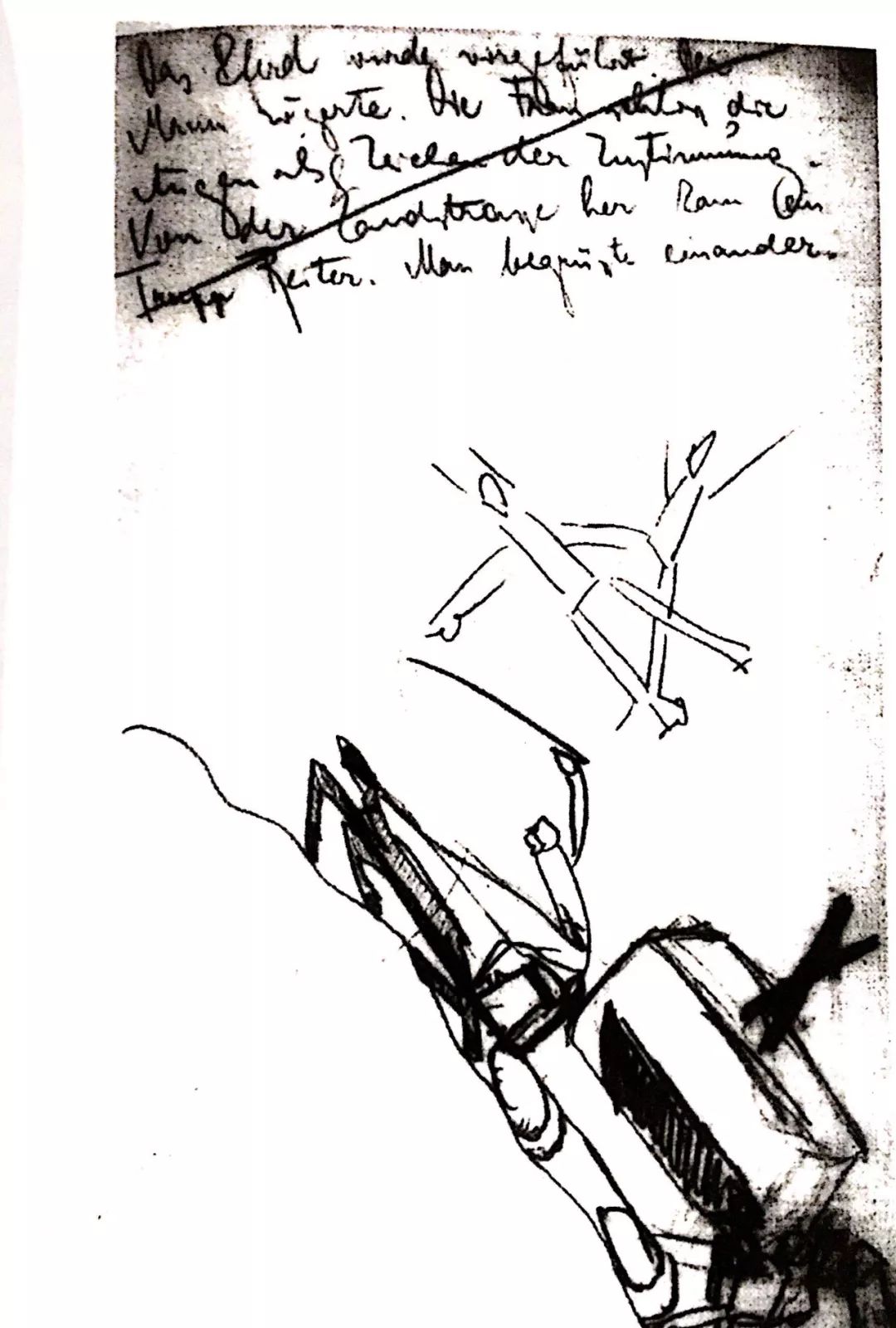

击剑者 第二个(儿子)漂亮,瘦高,身材好:他击剑的姿势令人着迷。

[十一个儿子,1917年]

用手脚走路的人

里面,一盏昏暗的马灯吊在一根绳上,摇晃着。一个男人蹲在低矮的棚屋里,露出张坦白的脸,一双蓝色的眼睛。“要我套车吗?”他边问边手脚并用地爬出来

[乡村医生,1917年]

马车

一个个日子,一个个季节,一代代人,一个个世纪相继而逝,表面看似寂静,其实是在倾听:马就是这样在车前跑的。

[八开笔记本H,1918年]

“我的生活”

我飞速地做两分钟操也许我已经解释过一次了一窗户大开着,然后穿衣服,上车。

[给菲莉斯·鲍尔的一封信,1912年11月24日/25日]

需要什么家具?当然是一扇屏风或者一个垫子,好练“穆勒”*。那样就可以敞着窗户赤身练穆勒,而且对面的人也无法趁机跟着一起做了。

[给菲莉斯·鲍尔的一封信,1914年5月25日]

只要把这个人用皮带固定住,床就开始动。同时上下左右颤动,每一个振颤都很小,很快。您或许在疗养院里见过类似的机器可是我们的床的每一个运动都经过精确计算,因为这些运动必须完全和钉耙的运动协调一致。

[在流放地,1914年]

……我现在白天睡得很多、很沉。睡觉的时候我的体重更沉一些。

[日记,1912年1月12日]

这一夜,我多次把我的重量驮在背上。

[日记,1912年9月23日]

*即做体操。二十世纪初丹麦运动员体操教师 Jorgen Peter Muller以《我的体系》书成名。他发明的体操之风靡德国,于是练穆勒就成了做体操的代名词。—译者注

“日本杂耍艺人”

我想起来的一切东西,都不是从根上想起来的,而是从靠近中间的什么地方。要是试图抓住这些东西,要是试图抓住一根草,完全依靠它,而这根草是从茎的中部开始生长的,个别人大概可以,比如日本杂耍艺人。他们爬上一把梯子,而这梯子不是立在地面上的,而是架在一个半躺着的人向上举起的脚底上,而且梯子也不是靠在墙上,而是伸向空中。

[日记,1909年11月]

神话动物中间的人

当你读到这封信的时候,我可能正穿着我的旧燕尾服和破漆皮靴子,戴着太小的礼帽和一张极其苍白的(这完全是卖弄风情,我看起来和平时一样,跟八月份的时候一样)脸(因为我现在总是要很长时间才能入睡)作为伴郎坐在一个可爱、漂亮、优雅,尤其是非常体贴周到的、朴素的堂妹身边,坐车去教堂一场婚礼就要在那里隆重举行。这婚礼总是让我不舒服,因为对犹太民族来说,至少是在我们这里,宗教仪式仅限于婚礼和葬礼,这就让二者无情地靠近在一起,你所看到的简直就是一个日渐消逝的信仰的谴责目光。

[给菲莉斯·鲍尔的一封信,1913年1月10日/11日]

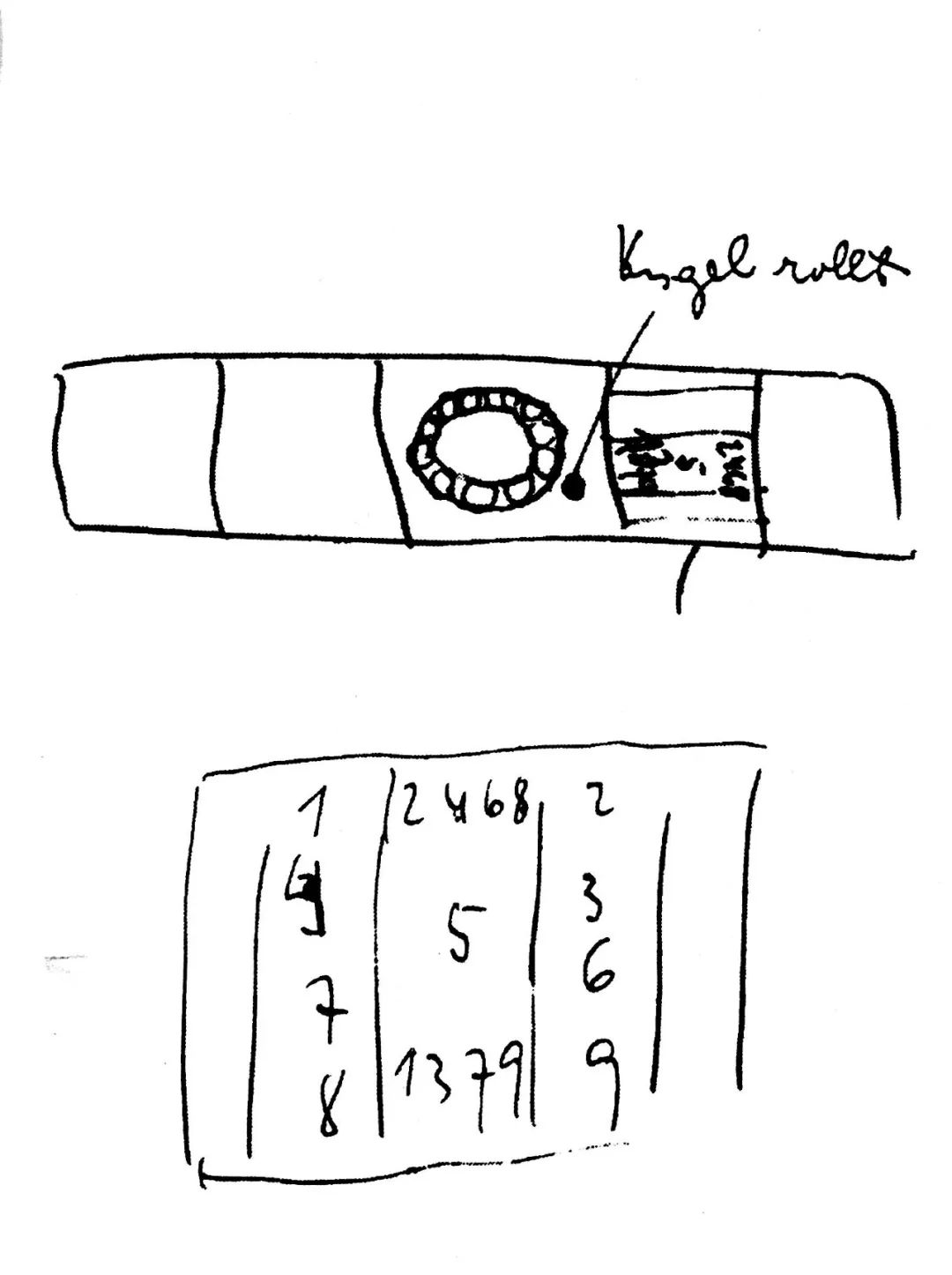

卢采恩:疗养院娱乐场里的赌桌 发现卢采恩的赌场大厅。门票一法郎。两张长桌。真正值得一看的风景只能描述得很低级,因为这些风景就发生在那些等待者面前。每张桌子旁边正中间都站着一个宣布人,在他两侧各站着一名守卫。一次最高赌注五法郎,“瑞士人请外来者先来,因为这一游戏是为娱悦客人而安排的”。一张桌子用的是球,一张用的是小马。赌台主持人身穿半长制服。先生们,请下注一亮出赌注——赌注已定——赌注已摆好——一切正常。赌场主持人手拿镀镍的木杆耙。他们用这个耙子可以做的事有:把钱拉到正确的格里,一堆堆分开,把钱拉到身边,接住他们扔到赢家格里的钱。不同的赌场主持人对赢钱机会的影响,或者更准确地说,让人赢钱的赌场主持人就会让人喜欢。在做出共同的决定之前,做出激动的表情,在这个大厅里,人感到孤独。钱(十法郎)在一个平缓的坡面上消失。十法郎的损失还太小,还不足以让人为此继续玩下去,尽管如此,它还是一个诱惑。什么都让人愤怒。这一天因这一游戏而延长。

[旅行日记,1911年8月/9月]

“请愿者和高贵的施主” “这些人多谦虚啊。他们来向我们请愿。没去进攻什么机构,把东西砸个稀巴烂,而是来请愿。”

[卡夫卡引用马克斯·布罗德的话,无日期]

女人头和马腿(仿达·芬奇) 在卢浮宫里,从一张长椅移到另一张长椅。如果哪个没坐上一坐,好痛苦。 加雷沙龙里拥挤的人,激动的情绪,一帮一伙地站着,就好像“蒙娜丽莎”刚刚被盗一样。

[旅行日记,1911年8月/9月,巴黎]

是伊莎贝拉,那匹灰斑白马,那匹老马,站在人群里,我差点没认出来。她已经成了一个贵妇人了。不久前,我们在一个花园里相遇当时,那里正举办慈善庆祝活动。

[饥饿艺术家笔记,1921/1922年]

如果马戏场里,一个衰弱的、患有肺结核的艺术骑师在摇晃的马上,面对不知疲倦的观众,在摇着鞭子、毫无怜悯的老板的驱使下,长达数月之久不停地绕场转圈,在马上飞奔,抛出飞吻,轻轻晃着腰肢,如果这个游戏在不停咆哮的乐队和通风机的伴随下,一直延续到将来,那个愈张愈大的灰色未来,与此相伴的还有一阵阵消失后,又重新响起的无数双手—其实是汽锤的鼓掌声,或许这时一个坐在顶层楼座的年轻人会跑过长长的楼梯,穿过各个楼座,冲进马戏场,对着一向顺从的乐队的铜号,大喊一声:停!

[在顶层楼座上,1917年]

昨天,在尼克拉斯街上,一匹马摔倒了,膝盖满是血迹。我往一边看去,无法控制自己,在朗朗晴空下,做出一个个怪相。

[日记,1915年10月7日]

桌前受虐的男人,有观众

和一个熟人坐在一家咖啡馆的露天座位上,看着邻桌一个刚走过来的女人呼吸沉重地坐下去。她双乳丰腴,一张发热的脸上闪着浅褐色的光。她向后仰起头,我一下子就看到了她浓密的胡须;她眼睛上翻,也许有时她就是这样看着她的丈夫的。现在,他正坐在她旁边看配有插图的报纸。要是能让她坚信,如果妻子在旁边,一个人在咖啡厅里最多只能看报纸,决不可以看杂志,那该多好啊!片刻过后,她的肥胖就让她恢复了意识,稍微从桌边挪开一点。

[日记,1911年8月24日]

最近,一个熟人看到我午夜后一个人坐在几乎空无一人的咖啡店里,就问我:“你是不是不想让我们的社会接受你”。我说:“不,我不想这样……”

[日记,1914年6月6日]

那是一个矿泉疗养地的咖啡馆。下午一直在下雨,一个客人也没有。直到傍晚,天才放晴,雨慢慢停了,女侍者们开始把桌子擦干。老板站在拱门下,看看有没有客人过来。还真有一个人正沿着林边小路走来;他肩上披着一个流苏很长的方格花呢披巾,头靠向胸部,每迈一步,都举起手,把拐杖伸到离身体一大段距离的地面上……

[日记,1916年7月13日]

一个穿黑色西服的闷闷不乐的男人

这时,我突然看见好像消失了一样的罗维被服务员用双手,也许也用了双膝,推到一道门边。他得把罗维扔出去。这个卢比切科无论以前,还是以后,都像狗一样站在每一位客人面前,包括我们。他的狗鼻子悬在一张大嘴上,嘴边满是恭顺的皱褶。

[日记,1911年10月14日]

选自《卡夫卡的画笔》