不爱思考的音乐老师不是好的跳高裁判

阅读量:3664181

2019-10-22

本文写于2016年10月

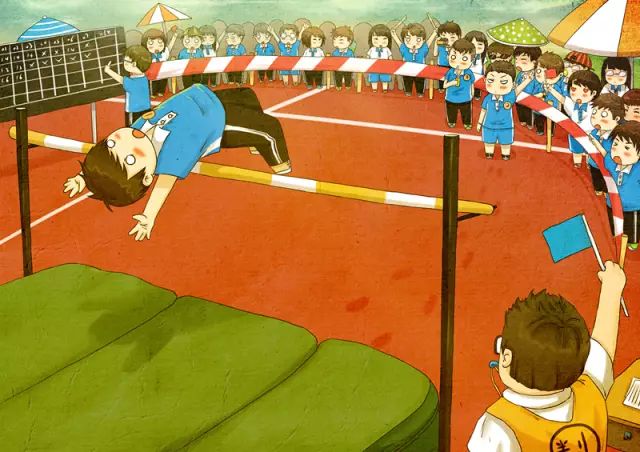

在三天的运动会中,

我担任跳高项目的裁判。

从初一到高二,

从小短腿到大长腿,

我守着我的“三尺”沙坑,

记录着运动员的分数,

记录着他们的超越,

也记录着我的感悟。

跳高和教育有什么联系呢?

且让我大开脑洞分享你听。

桑代克三大学习定律

准备律:

比赛前需要热身,将身体活动开

这是学习开始时的预备定势

练习律:

比赛前每人有至少一次的试跳机会

比赛时每人每个高度有三次机会

。

大多同学在比赛前没有接触过跳高

随着练习的增加,

可以在第二次、第三次挑战成功

学习新知以后练习得越多,

越能增强刺激——反应的联结力量

效果律:

运动员获得了成功的喜悦

得到观众的欢呼与认可后

一版会越战越勇

学习时伴随着一种满足的状况,

联结就会增强

游戏式学习

本次跳高的比赛规则是

每人有三次机会越过同一高度

成功者才能挑战下一个高度

这是不是很像游戏的设置?

只有过关了,

下一关才能解锁,某个技能才能解锁

学生为什么热衷于玩游戏?

大概是因为游戏可以给他们

挑战的感觉

成功的感觉

而这些感觉

他们能不能在课堂上获得?

我们的课堂

是否能给每位学生创造

成功的喜悦和满足?

游戏式学习,

就像是一种分层学习

达到某一目标以后

还有更高更难的挑战等着学生解锁

还有一个振奋人心的现象

有些高手在比赛的前半段

是轻松碾压毫无压力

但他们都有一个共同点

等到其他人都不是对手了

他们还想挑战更高的

"老师,160的试一下!"

"老师,我还可以再高一点!"

我们的备课

是否可以想到

那个总是抢答的张三

那个语出惊人的李四

而不是在课堂上

不得不让那些超群的同学

"安静一点,给点机会给其他同学"

维果茨基“最近发展区”

第一天上午是初中女子组的比赛

最好成绩是125cm

到了下午则是高中男子组的比赛

我想当然地要在记分栏第一列写下95cm

——这是早上初中女子组的起始高度

事实上,在试跳以后,

高中男子组的起始高度

是初中女子组的极限

第三天上午,初一男子组比赛进行中

男生在初一的时候……你懂的

有些男生僵持在110cm的高度过不去

我听到了旁边一位初一同学说:

“我们演武小学的跳高记录是120呢!”

在我第一次接触教育学的时候

记得最牢的一个名字就是

——维果茨基

他的“最近发展区”理论我太喜欢了

摆在学生面前的学习任务

应该是需要他踮踮脚伸伸手

费点心思和力气才能够得着的

不同的学生,起始标准不同

男生与女生有差异

高一与初一有差异

怪不得苏霍姆林斯基会建议教师们

在开学第一天摸清学生的身体健康情况呢

每个人都能找到自己的第一

有的学生文笔很好

跳高也不赖

恭喜他!有两个第一

有的学生唱歌好听

但是跳高没几下就不行了

还好!他还有唱歌第一

有的学生成绩中下

可跳高的战绩了得

杀得片甲不留以后还要挑战新高度

祝贺他在体育找回的第一!

刚才说到起始标准不同

那么衡量标准就不应该只用一把尺子

每个人都能找到自己的第一

这已经成为全校师生的共识

学习风格

看了那么多运动员的赛况

可以总结出几种

助跑类型和跨越类型

可以判断出

哪种动作是有效的

哪个动作会引起失误

有小碎步的

有突然减速原地起跳的

有大步流星的

有纵身一跃的

也有在杆子面前犹豫了三四回的

这本书里生动详实地介绍了

学生的学习风格

教师的教学风格

学习态度

有时,裁判不需要通过

运动员的准备动作来判断他会不会失误

看运动员的眼神和表情就能猜到一二了

力求成功的眼神是怎样的呢?

有力,有光

坚定,专注

相反的,涣散、无所谓、气馁的眼神

这样的态度,通常得跳几下才能通过

积累

大多数人没有专门练过跳高项目

为什么有的人就是跳得那么好呢?

是因为腿长?

是因为个子高?

是因为姿势好?

不无道理

问问那些笑到最后的人

才知道他们平时是有练弹跳的

怎么练?

温馨提示

下次看到那些见天花板就摸高的男生

请不要觉得他们在装13

他们是在积累呢!

结语

作为一个跳高裁判

我一次也没跳过

好像有哪里不对?

欢迎点击划线处标题

查看姊妹篇文章

↓

《我不会耶》