文 / 杨泽凡

“我从来没写过你的文章,如果汉城你输了,我给你写一篇文章。”

1988年在北京,记者鲁光向李宁许下一个彼时有些天方夜谭的诺言。在体操王子耀眼的光芒下,鲁光看见了李宁的疲惫。半个月后,李宁跌落神坛,他红肿着眼坐在汉城奥运村外的台阶上,不复微笑。那个夏天的尾声,关于汉城的报道是灰暗的。在所有灰暗的标题里,鲁光的《你能理解李宁吗》显得有些孤独。文章的作者和对象,都是孤独的。

“我的痛苦超过任何一个人。”

那年年底,李宁在深圳的退役告别会上唱了《挥一挥手,难说再见》。对他而言,这场告别会来的太早,又太迟了。他本可功成身退,如今又不甘离去,然而身处舆论的漩涡中,他本就没有太多选择。

“我永远无法弥补这个损失了。”

20年后,在北京鸟巢,万众瞩目,李宁升入高空,点燃圣火。围绕2008年奥运的所有传奇,就此载入史册。72岁的鲁光仰起头,成为诸多见证者之一。

“他以为他永远无法弥补了,没想到20年后又再见了,而且是在中国举办的奥运会上。”

一切,皆有可能。

兵败汉城

出现在汉城的,本可以不是李宁。

1986年在第七届世界体操锦标赛上获得鞍马和自由操冠军后,李宁向老教练张健提出了退役的想法。经年累月的伤病累积,让李宁的训练越发不系统,教练的更换也让他感到不适应。而老队友童非的离去,更是让李宁身心俱疲,状态一落千丈。全国人民都在期待李宁扬威汉城,而李宁在体操房放松后只能眼睁睁看着其他人训练。由于越发严重的肩伤,他不能做任何动作。

然而正值男子体操队青黄不接,体操王子声名尚在,权衡再三,李宁被委以重任,带伤出征。

“如果86年或者87年让李宁退了,也许他的运动员生涯会更完美。”曾经的体操队领队钱奎回忆往事,不禁感慨。汉城归来,体操队的教练们都有些自责。

汉城奥运会上,中国代表团遭到当头一棒,不论功勋老将还是潜力新星,被寄予厚望的夺金选手大多与冠军失之交臂。作为中国体坛彼时的领军人物,李宁的两次失误,点燃了人们的怒火。

“李宁从吊环上掉下来的那一刹那,大地猛地竖了起来。”继而是铺天盖地的质疑、咒骂甚至威胁,他们指责李宁过度沉迷自己的爱好,质疑李宁失利后的微笑,还寄来刀片和绳子,让他谢罪。曾经万人景仰的体操王子,变成了人人喊打的“体操亡子”。

少年时患上的几乎终结运动生涯的骨垢炎没有击垮他,1981年世锦赛前三天扭伤的脚踝没能击垮他,国内的舆论却成了压垮李宁的最后一根稻草。

童非的功成身退,李宁的身不由己,外人不知。他们在那一个夏天短暂地见证了李宁生活的一部分,然后借此去品评他的整个人生。体育不应该是这样的。“人们对金牌的渴望,那种狂热有点过分了。”解说员宋世雄回忆起那个时代,也有些无奈。

李宁失误后的微笑,成为了争论的焦点。有人觉得他满不在乎,有人觉得他不知羞耻。在他们心里,失败者凭什么昂首呢?那一瞬间,四年前李宁带给他们的自豪与荣耀早已烟消云散。成王败寇,大抵是刻在骨子里的文化。

“我是世界冠军,如果一输了就哭,也太没有冠军风度了。”

走下赛场,情绪就再也控制不住。在更衣室,六个男人抱头痛哭,用泪水告别男子体操队的一个时代。

这次失利让李宁认识到,那个年代的中国人,需要的是金牌,而不是体育本身。体委需要的也只是冠军,而不是运动员。这令他感到沮丧。

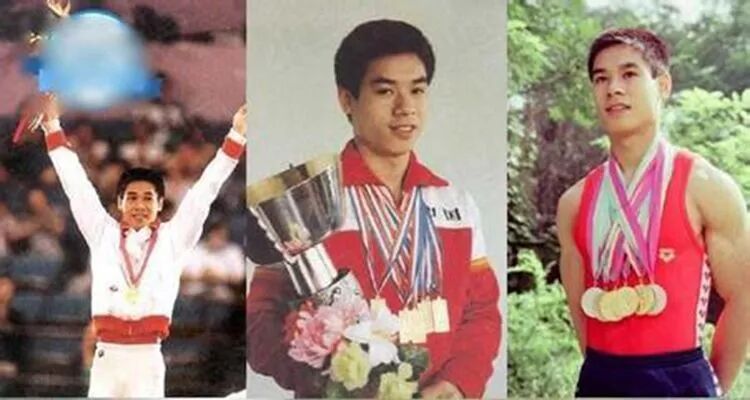

体操王子李宁

因而,关于未来,在广西体委副主任和国家体操队教练两个职位的选择中,他做出了第三个选择。他选择奔赴广东三水,在那里,等待着他的是一条完全陌生的道路,一种全新的人生可能。

塞翁失马,焉知非福。

下海经商

1989年5月,李宁加盟健力宝,成为总经理李经纬的助理。

为什么选择了健力宝,李宁的回答非常简单,因为在从汉城归来的低谷期,“李经纬表现出的对我的关注和关心比其他人更多一点儿”。

在李经纬的帮助下,李宁成立了属于自己的服装品牌。27岁那年,李宁收到了价值1500万的订货单。此时距离汉城的失利,仅仅过去两年。

20世纪80年代,一个激荡的年代,任正非在深圳创办了华为,王石进军房地产,而李宁则成为第一个做自己办公司的退役运动员。

公司草创,李宁遇到一个叫陈义红的人,在“十佳”运动鞋做跟单,李宁一眼相中了他。1991年,陈义红带着团队投奔李宁,帮着市场经验浅薄的李宁打天下。李宁也是格外卖力,1990年亚运会火炬传递的赞助、从1992到2004四届奥运会的运动员服装赞助都是李宁出马谈下来的。

从1993年到1996年,李宁每年销售收入增长幅度都在100%以上,1996年更是创下6.7亿元的销售历史纪录。

1996年,李宁把公司的实权交到了陈义红手里,自己开始了求学生涯。但很快,他察觉到了公司内一些令人不安的变化。部分员工形成了小团体,部门之间的配合也不再顺畅。李宁发现,问题的根源在于他和陈义红的亲戚都在公司任职。

陈义红

李宁意识到了家族式企业的局限,为了让公司更加健康地发展,他率先劝退了自己的表弟和嫂子,甚至请走了几位昔日队友。然而到了1999年,公司的发展还是陷入了瓶颈。陈义红事事都要参与的行事作风,与李宁心目中的品牌公司运作模式相去甚远。

1997年至2001年,公司的销售额一直未能超过10亿。李宁明白,这就是陈义红的极限了。

他委婉地建议陈义红找一个助手,嗅觉敏锐的陈义红也感到“这里已经不需要我了”,2001年,陈义红主动辞去了公司总经理的职位。接班的是一个32岁的年轻人,他叫张志勇。

2003年,李宁的销售额首次突破了10亿元大关,达到12.76亿元。第二年,这个数字变成了18.8亿元。2004年,李宁在香港成功上市。

2008年,尽管在与阿迪达斯的竞争中落败,但李宁元素依然出现了北京奥运会中。

因为李宁被选为了最后一棒火炬手,将要点燃鸟巢的主火炬。开幕式前,李宁在鸟巢练了一个月,瘦了十斤,还将一直微白的头发染成黑色。

点燃圣火的刹那,他看到中国的体育市场也被点燃了。在北京奥运会的带动下,李宁纵身一跃,正式迈入国内运动品牌一线行列。

回归李宁

国内体育产业蒸蒸日上,然而李宁的危机却早已埋下。张志勇错误的决策,让李宁公司发生动荡。他发布了全新的logo,改变了原本的广告语,把“一切皆有可能”换成了“让改变发生”,并且开始提价,以求接近国际品牌。

然而当时国内的青年人对国货李宁并不感兴趣,盲目提价无异于自废武功。2011年,李宁公司大量库存积压,仅实现3.86亿元的盈利。此后三年,李宁大量裁员关店,亏损金额超过31亿元。

张志勇的时代落下帷幕,另一位职业经理人金珍君也没能拯救李宁公司。2014年,李宁回来了,他不得不回来。2014年底的董事会上,公司元老以近乎逼宫的架势,将李宁请回了CEO的位置。

李宁极不情愿,因此双方各退一步,他担任代理执行CEO。

时隔16年重回公司管理层,李宁又拿出了创业时的劲头。50多岁的李宁奔波起来,他搁置了自己的学习和爱好,将对公司的专注度提到最高。一如既往,即使是被赋予的使命,他也要做到最好。

“要以创业的心态去创造李宁新的产品、新的渠道、新的运营方式以及新的体验。”他要用自己的方式,去拯救自己创立的公司。

李宁和他的团队考察市场,分析形势,采取“互联网+”战略,重新定位,将品牌定位调整到中端市场;优化渠道,大幅增加李宁直营店的数量;创新供货模式,建立能够快速反应的零售业务平台;打造时尚运动品类,提升品牌的时尚与潮流感。

2018年,李宁得到了纽约时装周的认可。距离08年点火,又过去了10年。这是不曾预料到的波折。

“很有可能,最终进入历史的仍然是那个伟大的体操运动员,而不是他所创立的公司。如同文学史上为那些杰作所写的续篇,它们几乎从一动笔就放弃了超越的打算。”

这是2007年一本财经杂志关于品牌李宁的文章的开头。如今看来,李宁公司的发展轨迹印证着它的口号,一切皆有可能。

而那个一直扬言要逃跑的男人,一次也没有逃跑。

参考资料:

李宁再出山——美原

背影李宁:一个明星创始人和公司、品牌及两任CEO的故事——刘建强

汉城奥运会赛事报道中李宁的形象构建分析——王素洁

李宁“悟道”归来——宁静远

李宁:英雄不自由——罗婷

鲁光回忆李宁:1988年他收到了韩国姑娘的鲜花

鲁光见证中国体育30年:1984年,你能理解李宁吗?——武云溥