要看完啊乡亲们!这篇文作者花心血了,小编整理过来都用了两个小时! 黎塘最美风景皆是回忆

岁月无痕沧桑有迹,踏上故土的那一刻,所有的记忆好像都被重新激活了,我开始竭力找寻曾嬉戏熟悉的犄角旮旯。

时间固然更改了黎塘昔日的容颜,却风化不了她在我心中的记忆。故土情深,那些可爱的乡亲,那淳朴的乡音,那浓浓的乡情,想起来都是满满的回忆。

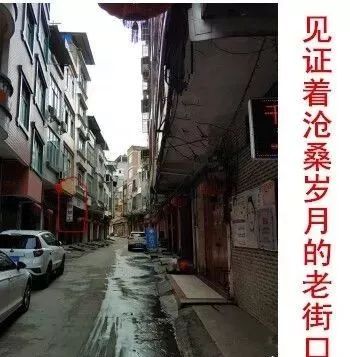

一、老 街 寻 梦

黎塘,是南方交通枢纽的一个重镇,也是我可爱的故乡。

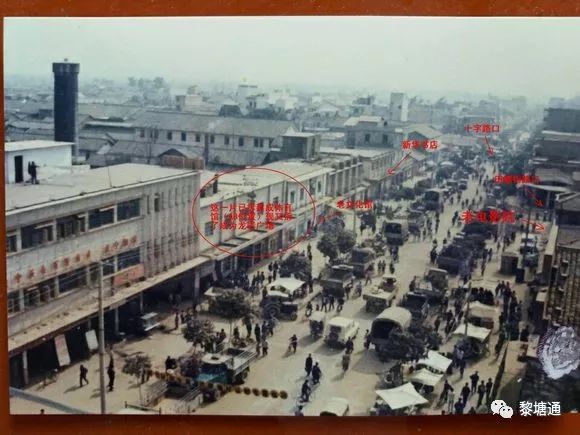

回到故乡,最急着想看的当属老街了。那些年老街的繁华记忆依然在眼前,那些店铺,那些生意人,那些好吃、好玩、好看的,琳琅满目,还有那些传统的人情味,都象近镜头一样,清晰地印在了我的心里面。

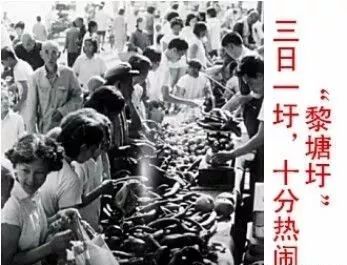

好多年没有踏入老街了,再走老街,一幕幕久远的故事似乎又现眼前。据史料记载,一开始的老街其实只是个小圩市,是外地人在那买卖交易货物的场所。黎塘的圩市原先是在距现在镇子三公里外的安城村。从明朝后期开始,由于交通发达了,外地人担货不到安城的圩市交易,自己在老街设市做卖买,渐渐地老街就这样热闹起来了。

贵县(今贵港市)、横县、玉林、梧州的客商携货来都只是在老街交易,于是本地人也纷纷学样,离开安城到老街来摆摊,于是老街反而演变成了热闹的“黎塘圩”。

不信你查查,老街人的祖籍,大多是广东、湖南、贵县、玉林那边人,贵县那边的最多。

一入街口,我惊讶于老街口那一间弹棉花铺竟然还在,几十年了,还是老地方,只是映入眼帘的招牌上的字黑色变了红色。小时候,我从棉花铺门前过,那“绷嚓嚓”弹棉花的声音常常声声入耳,“得,得,得。。。噔。”

以前那个印在脑海中的老街,两头有拱门进入,还有东(即东楼)、西两座炮楼。

从老街口入来不远,有一条小巷通往西头的炮楼,西炮楼就建在老开智中学内(即现在的“二小”)以前我上去过的,炮楼内有一口水井,水很清很甜的。

离老街出街口往右走几步就是“白鸽门”了。中国传统文化过去有为表彰科第、德政以及忠孝设牌楼的习俗,于是老一代有人说“白鸽门”是牌楼,我觉得它其实只能算简单的牌坊。牌楼是由两根柱子架一根横梁把两边连起来才构成牌楼,比较典型的象昆仑关上的那个。而黎塘的只是立两根柱子而已,没有那种气势恢弘也没有"楼"的构造。但不管怎么说,“白鸽门”也是用于标榜功德寓意吉祥的一个建筑艺术和文化载体,虽然结构简单却也算属于黎塘的一个传统文化建筑,否则也不可能那么多年全镇的人还在念叨“白鸽门”,牌坊多设于要道口,“白鸽门”所处位置也是黎塘的要道口,两条灰白色的柱子各雕刻上特别精美的白鸽,用白鸽做饰物也体现了黎塘的民俗民情。老黎塘人逢年过节或有喜事时便在门柱上架一根横梁并按习惯挂上一些新鲜松树枝寓意吉祥安康。

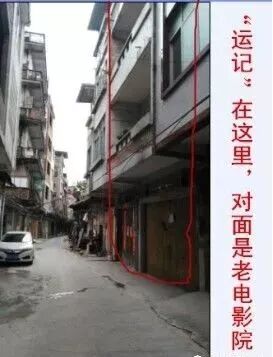

有一间商铺喊做“运记”商铺,生意做得颇大,早在解放前就拥有了私家汽车,化工店、日杂店,兼办酒坊贩酒,当年这个地方人山人海,是黎塘最具人气的地方

在民主街口不远的这橦楼以前喊做化工门市部,公私合营时就是“运记”捐献给国家的,这是旧地址。

小时候喜欢看人家阉鸡,阉鸡佬随手在鸡肋间剖开一个子,再操起那根长勾,缠上一条棉纱探进鸡的胸腔,勾出二粒指头大的睾丸来。再用原来拨下的几根鸡毛盖住伤口,掰开鸡的嘴灌上几滴水,一只鸡便阉好了。

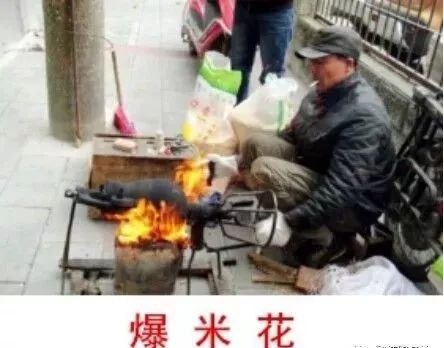

老街口经常见这种爆米花,大米或玉米粒“砰”的一声就变成了爆米,记得小时候听到这个声音,各家小孩都赶紧回家催大人拿几两米再配点糖精,出来排队爆米花,那情那景至今仍记忆犹新。

我曾见过老街口一个奇人用小铁勺将火红的铁水,从小炼炉里舀出来,将铁水垫在破镬洞口往上按。师傅竟直接用自己右手大拇指将滚烫的铁水在镬底破洞上抹平,最后再抹上黄泥浆。

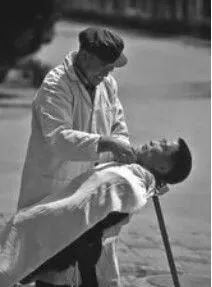

老街口西头炮楼不远处,以前有个剃头佬喊做“跛脚张”,剃头技术靓,过硬的刀功在光头上能行云流水,头皮绝不会有损。帮刮脸剪鼻毛刮眉还不算,关键是他有一手撩耳屎的绝活,细工慢活让人混身舒舒服服。

而且进入剃头铺便是熟客们的“茶话会”,茶味淡,乡情浓。讲讲老翘的古、街头趣事,就着一杯清茶,几个人倾得津津有味。那一份温情至今仍留存脑海。

老街口西头炮楼不远处,以前有个剃头佬喊做“跛脚张”,剃头技术靓,过硬的刀功在光头上能行云流水,头皮绝不会有损。帮刮脸剪鼻毛刮眉还不算,关键是他有一手撩耳屎的绝活,细工慢活让人混身舒舒服服。

而且进入剃头铺便是熟客们的“茶话会”,茶味淡,乡情浓。讲讲老翘的古、街头趣事,就着一杯清茶,几个人倾得津津有味。那一份温情至今仍留存脑海。

老街口西头炮楼不远处,以前有个剃头佬喊做“跛脚张”,剃头技术靓,过硬的刀功在光头上能行云流水,头皮绝不会有损。帮刮脸剪鼻毛刮眉还不算,关键是他有一手撩耳屎的绝活,细工慢活让人混身舒舒服服。

而且进入剃头铺便是熟客们的“茶话会”,茶味淡,乡情浓。讲讲老翘的古、街头趣事,就着一杯清茶,几个人倾得津津有味。那一份温情至今仍留存脑海。

在黎塘,有一个地方喊做老电影院。黎塘人很牛,50年代的时候就可以看电影了,而且用的是比较先进的德国16毫米电影机。

那时候,尽管电影票只有几分钱一张,但对我们来说却属于奢侈品,买不起的。个别小伙伴捡别人丟地上的废票,然后隔天看到票的颜色一样时就偷混进去,也有的是仗个子小趁人多混杂蒙混入场。

可偏偏就有个全镇的人都认得的电影院经理喊做“瘦壳”,人很精灵,眼睛象鹰眼。他一眼望去便知你是逃票的,二话不说过去瞅你耳朵抓你出去。

右边就是电影院的老板娘,左边的是黎塘小学最受人敬重的滕燕萍老师,也是镇粤剧团老师,年轻时两位老人都是美女,如今都90多岁了,是不是感觉到两位奶奶冻龄有术了,当年她俩可是镇上名气很响的人物啊。

后来电影院搬出现镇政府的对面变成新电影院,只可惜后来由于迁拆,黎塘连电影院都没有了。

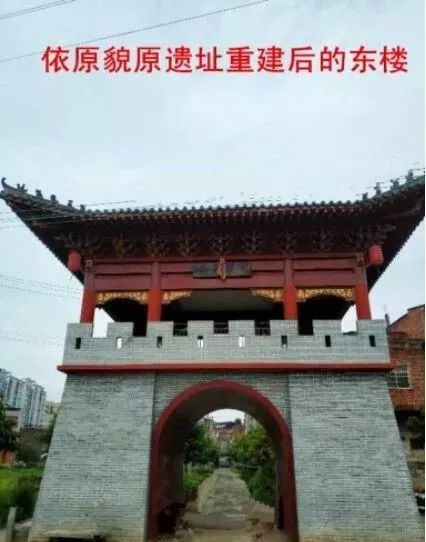

老街里面以前有个地方喊做东楼,现在重建了,据说它有近千年的历史,始建于清朝早期的,用于镇邪避凶。旧楼文革时已毁,现为按原貌重建的。小时候见它只知道它是东炮楼,没有上面的木阁,现在想来其实它还是看守黎塘的门户。

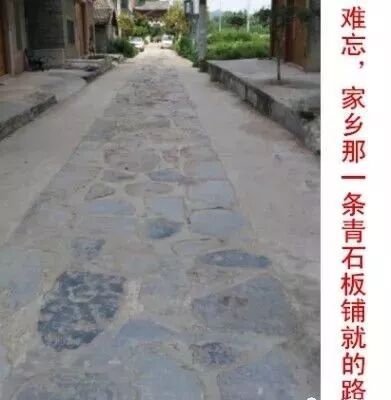

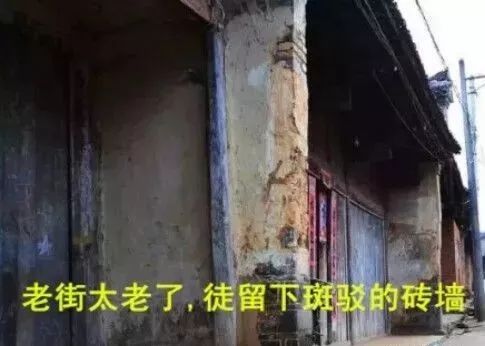

通往东楼的是一条青石板路,那被时光磨得斑驳光滑的石面,静静凝结着历史的烟云,记载着逝去岁月的沧桑。遥想过去石板路上木屐的踏步声轻轻脆脆,分外好听,就像美妙的童谣,一起印在我的脑海里。我想:留住它,也就留下了黎塘的根脉。

从观念、性格、行为、习俗层面上来说,黎塘人是值得点赞的。黎塘人有宽阔的胸怀,不排外,对外地人的包容性很强,因为许多看起来世居的黎塘人,其实也是外来的移民。

记得以前在老街,大家没有血缘却胜似亲人,邻里关系很融洽,左邻右舍、三姑六婆和睦相处,借米、借油、借酱、借碗,完全自自然然,心安理得。尽管大家都不富裕,谁见过借米记账、借钱打借条的?谁家有一点好吃的东西,首先想到的是拿出来“见者有份”。没人看小孩,找邻居管看,小孩回家大人不在没饭吃,找邻居管饭。

黎塘的文化底蕴,尤其是老街人在人文方面如“街坊文化”、“和谐文化”真值得我们传承延续。

老街的衰落是从58年开始的,那时遇上“大跃进”,大批劳力炼钢铁修水利,城镇农村一律实行供给制,吃食堂大锅饭,市场萧条几不成市,于是老街失去了热闹。后来恢复市场搬到了现在的菜市。

尽管老街渐渐落尽了繁华,湮没在历史的长河里,但是老街的一砖一瓦,仍顽强地守护在心中,时常梦里走过老街,唤起儿时的点滴回忆。

二、古镇风情

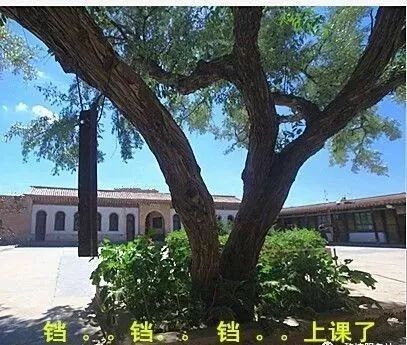

在黎塘,有一个以前最为热闹的地方喊做黎塘小学(58年以前曾是开智中学的校舍,后变为黎塘小学,现在是二小),小学里有一棵树荫很大的树喊做大榕树,,树下是我们小时候经常结伴玩耍的地方。当年我们的那些欢声笑语,早已遗落在岁月的时光中,空留下心中独自封存的记忆。

大榕树下有个大戏台,以前黎塘凡有重大活动包括开公审大会都在大戏台举行。大戏台平时的功能就是唱戏演出,大凡有外地戏班来演出,那就是黎塘人的精神大餐“上菜”的时刻,几分钱一张票,大戏台人山人海热闹非凡,半个镇上的人都想挤进去,都想过过看戏的瘾。

早早就吃完晚餐去占座,都是黎塘人,一手拎着板凳,一手摇把大葵扇,都熟口熟面,未看戏先聊天。锣鼓一响,众人都静下来,看得津津有味,特别是广东来的粤剧团,看到有味处大声喝彩叫好。

第二日,不少人马上学得有板有眼:“奇奇奇,真系奇,阿奇老乸生阿奇。”“哎。。。呀。。。呀啊,真系床底劈柴撞大板啊!”。

也有陋野的草台戏班,由于戏服太过破旧,戏演得半途演员的裤头掉了下来,旁边的演员醒水忙用柳州话唱:“老爷,不好了,你的裤头不见了。”那掉裤头的演员马上机警唱着:“不怕,老爷有龙袍掩盖,打道回府!”惹得众人笑到眼泪都飚。

这还不止,小学里面还有个灯光球场,黎塘人几乎不分男女老少都中意看蓝球赛。

黎塘人喜爱蓝球,逢周末晚上几乎都有球赛,海报一出,立马通过口口相传的方式传遍整个镇子,连十里八乡也不例外。球赛不收门票,大家争相来看,热闹非凡,里三层外三层,想加塞进去都不行。

外面的都把单车撑好,人站到车后架上看,有的一架单车上站两个人。“三步上篮,得分!”。场上队员生龙活虎,场外观众掌声如雷,场内比赛涛声依旧。那情那景,至今回味起来恍如昨日。

在黎塘,有一间老字号的药材铺,就在现二小斜对面。那些浓厚的药香,微微地吹进大街。以前伙计用那铜制的圆钵捣药的声音,“特特特。。。噔”格外清亮,远远都能听到。

在黎塘,有一间以前颇有名的铺喊做豆豉铺,就在建设街近菜市那头,全镇的豆鼓酱油几乎全由它一店包揽销售。下图为旧址。

在黎塘,有一个商店喊做黎塘百货商场,就在现在的仁爱街,以前国营的,神气呢。不过仁爱街以前其实是叫和平街的。过去不远就是国营理发店、黎塘国营大饭店、汽车站,对面是火车站,再过去就是大米厂了。

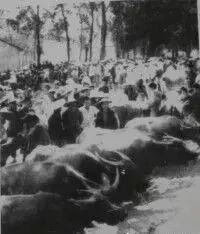

黎塘原来有个牛市,曾几经徒迁,原先曾短暂的在老街的老电影院后面,后来搬出民主街然后搬到了公社医院旁边。这是70年代未牛行开市时人们买牛卖牛的繁荣照片。

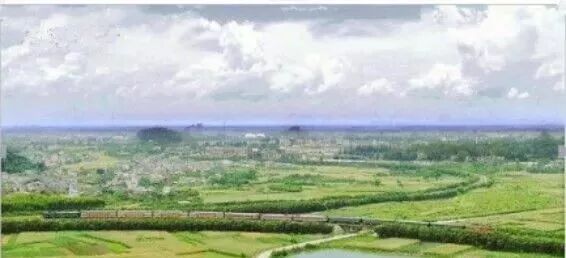

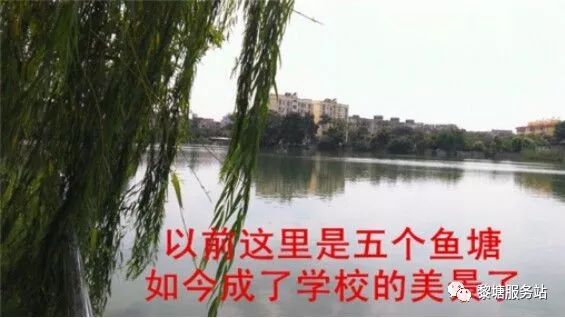

你可知道这个风景区是怎么来的吗?其实它是69年由黎塘各大队抽人组成“青年突击队”建成的三叉水库。那时城里知青插队刚到农村,从南宁来的我们都叫他们“南巴仔”,当时很多“南巴仔”都是15到17岁就懵懵懂懂的到了农村,许多人参与过三叉水库的建设。

什么叫战天斗地?男男女女成千上万的人一起用锄头、铁镐和扁担等原始农具,作着改天换地的大工程。那种群体集中劳作的浩荡场面至今仍让许多插青记忆犹新。

在黎塘,有一个村喊做黄茶村,以前有“南巴仔”到这个村插队,当时一个村里讲五种话:壮话、新民话(客家话)、黎塘话、白话、普通话。天矇光,远远听闻西头讲壮话的大声喊:“特八唉。。。特八”,东头的新民话也不示弱:“阿儿(二)哎。。。阿儿”。

南巴仔见到讲黎塘话的,学唠两句“宿包粥,咁戳稀哦”。见到讲壮的,也会“背妈根袖”,知道结婚喊做“欧米”,下雨喊做“龙温”,洗脚喊做“打准”。见到讲新民话的则常开玩笑,用纸写上“床上吊支笔”喊讲新民话的当众念出来,惹得众人哄堂大笑。

如今,弱弱地问一下当年的那些“南巴仔”:“还记得当年第二故乡的夕阳吗?那位热心帮助过你的老房东还在吗?你当年住过的那间泥屋还有那盏忽明忽暗的煤油灯还记得吗?”

三、校园旧事

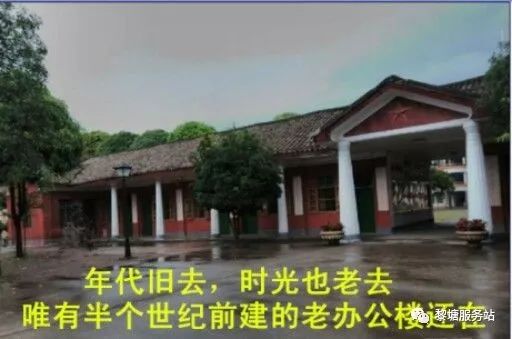

在黎塘,有一间小学喊做“陆高小”,那是我受启蒙的地方。由于教室少,学校把小学分成初级小学和高级小学,四年级以下是初小。初小就是现在的黎塘二小,(原来是开智中学校舍,大门正对着红旗街,开智58年才搬去大良岭)。

学校后面就是黎塘的地标,我们可爱的龙岩山,这里自然成了我们玩耍的乐园,那是让我刻在骨子里的童年印记和美好回忆,也是让我终生守望的风景。

户外拓展对战,其实就是以前玩的打“中美”。

记忆中,小时经常结伴爬上龙岩山眺望,去摘龙岩山下那株叫“阿龙笔”的树苗来吃,酸酸涩涩的,现在想来仍让我回味无穷。

在黎塘,有一个山洞喊做龙岩山洞,以前传说此洞通后山,有人曾在洞里寻找到一支生锈的铁驳壳枪,于是那些年常常有同学结伴打橡胶火把进去探险。忽一日,有人传说老街西炮楼旁边的外贸收购站,半夜一条大南蛇逃脱,一路扫跌四行禾苗逃往龙岩山,从此小伙伴们再也不敢进山洞里了。

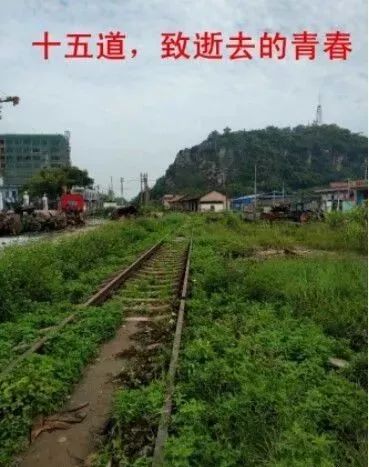

还记得这条十五道吗?如今看一眼已成了冷清废弃的货运线,俨然还能感受它当年繁忙的场面,黎塘著名的黑皮果蔗就是从这里源源不断地运往全国各地的。

由于它就在“陆高小”旁边,小时候在这里让我们认识了龙门吊,我们常结伴来这里闲逛,还经常在这比赛竞走铁轨,一人一边,看谁走得快。如今,归来的游子默默的找寻着那些失落的梦还有逝去的芳华。

十五道过去就是森工站,然后是五处施工队、线路器材厂,线路器材厂过去不远就是以前枪毙犯人的地方了。

在黎塘,有一间学校叫开智中学(黎中),我就是在学校里面长大的。从开智到“陆高小”,大概有4、5里的路程。

开智出来有一条“弓桥”,那是我上学经过的地方。

蝴蝶一样的豌豆花,小时放学回家肚子饿了忍不住跑到路边的地里偷摘鲜嫩的豌豆剥皮生吃,吃得满嘴甜丝丝的。

路边有莲花在风中袅娜摇曳,清香远远缭绕而来,令人陶醉。

田野里蛙声时远时近,当年那路边的野花和田里的稻香,那忙忙碌碌的燕子和那声声的蝉鸣很难让我这辈子的记忆枯萎。

那一段奇妙的路,一直埋藏在我记忆的最深处,它们一起演绎着夏天的一切,也装满我幼稚和欢乐的童年故事。只可惜,儿时放学回家必经之路,如今早已找不到踪影。

“文革”前,开智靠用铁锤敲打钢轨通知学生上下课作息时间,学校没有保安,唯一的校工是专职打钟,人们都叫他“打钟四”,是琴堂村人。当年那一声响亮的下课钟声,学生们蜂窝似的急冲冲涌向饭堂的情景至今仍恍如眼前。

在学校住久了,时光镂刻给我的唯美记忆仿佛又再响起,耳边又传来那悠扬的读书声,还有那熟悉的女中音:“黎中广播站现在开始广播”。

翻开开智中学的校史,你就知道以前黎塘在重视教育方面很牛,开智有历史,有故事,有文化底涵。正因为有一大批包括后来成为省部级领导在内的牛人,开智才会文脉兴盛,人才辈出。

开智校史上的太遥远,我不啰嗦,我讲些你不知道的。

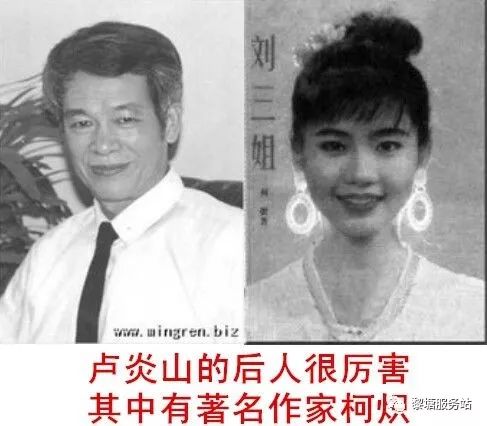

柯炽的亲哥卢祖嵩,从小聪明懂事深得叔公卢炎山将军的厚愛,如同掌上明珠通力栽培,上小学时将军的母親每天亲自背着培读。

五几年时是无锡国专广西区的高考状元。卢祖嵩曾参加了当年黄茶村地下游击队的活动,改革开放时任宾阳县长的陆国炳是地下党领导也是见证人。老人现在是自治区商业厅的离休老干部,今年97岁高龄。

文革前开智有两个领导都是老革命,一个是陈支书,是四野转业过来的南下干部。另一个是雷支书,解放前曾当过宾阳县游击队的区长。开智以前有个体育老师喊做李保和,解放前毕业于上海体育学院,年轻时牛逼哄哄的,是中国青年蓝球队的主力,与蒋经国照过相的。

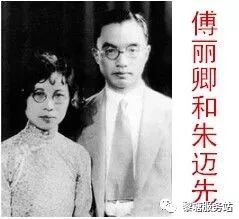

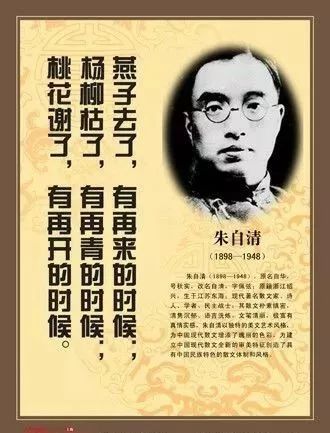

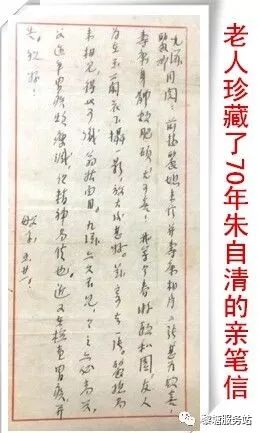

开智还有一个校医喊做傅丽卿,当年是从省城大医院下放到开智的。她是清华教授、现代著名作家朱自清的大儿媳(今年97岁)。

其夫君朱迈先参加地下革命工作,解放前夕曾带动国民党一个师在桂林起义(后不幸被陷害冤死,80年代中期平反)。

这封信是朱自清写给她和朱迈先的。当年江泽民总书记来广西曾专程会见傅丽卿,江泽民与朱自清家为三代世交。

朱自清的长孙朱寿康受父亲冤案影响,当年只好随母亲下放到开智当校工。受家风熏染,其不仅聪明过人而且乐于助人。我家弟每每向人提起朱寿康就感恩不尽,家弟当年在开智读书时经常得到他的辅导,高考时在他点拨下才考入广西大学的。朱寿康现为南宁三中退休教师。

开智还有一个学识很厉害的人喊做何铭德,是从大城市下放去的大右派教授。开智有的人名气虽不大,但厉害呢,就在广西艺术学院音乐学院当院长的侯道辉、到自治区教育学院当副院长的黄明瑞,到宾阳中学当校长的刘兆今,多次摘取南宁市公办中学考上重点高中人数桂冠的三十七中的阮副校长、南宁市原十五中的韦校长等,数不胜数,都是在开智开枝散花出去的。

开智还有个老师喊做潘思豪,教数学很厉害,但他的祖传骨科更厉害。当年跟着潘老师学驳骨的学生大都发达了,潘老师后来在地区教育学院当教授了。

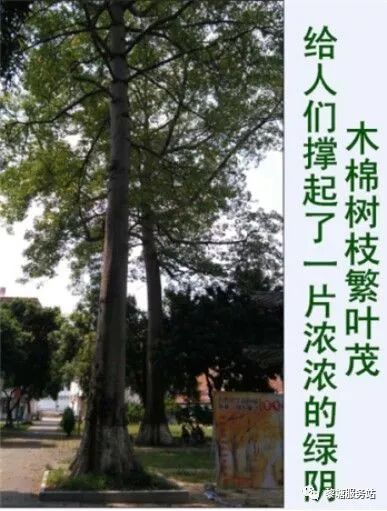

学校以前的树木早无踪影了,唯独剩下这两根映入眼帘。这两根开智建校时种下的木棉树,曾静静地目睹了学校“文革”中人性的丑陋和邪恶,也欣喜地见证着学校经历的荣耀与辉煌。

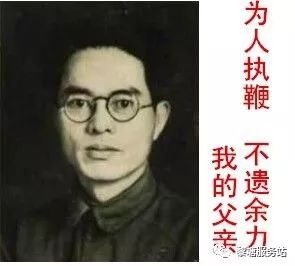

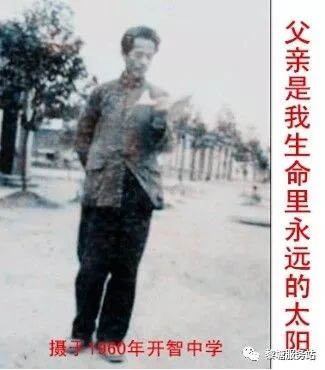

我父亲是开智中学的教师,建国前夕在无锡国专(苏州大学前身)读大学,是著名国学大师钱基博(钱钟书的父亲,当年任教务主任)教出来的门生,无锡国专教师中有唐文治、钱基博、章太炎、梁漱溟、周谷城等一大批中国近现代国学大师,父亲的同学不少到了清华北大任教呢,连钱穆、钱伟长那样的大人物早年的学术生涯也是从无锡国专开始的。

上图为无锡国专的校徽和毕业纪念章。父亲告诉我说当年无锡国专的国文在全国与清华齐名,有着"北有清华,南有国专"的美誊。国文写作要求学生每两星期作文一次,当堂三小时交卷。优秀者可发银币十元。以前开智有不少老师经常上门向我父亲请教古文析疑。其中有个杨锐老师,文革后以语文教学水平闻名宾阳,80年代作为人才被广州一所名校挖走。

我父亲温文儒雅,博学多闻,在开智教三个班的语文和历史,每次批改语文作业他都拿几本学生优秀作文回来给我看,印象中有个叫谢永陵的作文写得不错。正是父亲,用他睿敏的心智,夯实我语文的根基,也铺就我成才的道路。

以前从这两橦学生公寓到湖边,全是学生菜地,每个班都分配有菜地,并在地里种上各种各样的蔬菜,各班都精心种植管理,看上去非常的赏心悦目,简直就是一幅美丽的菜地景观图。

当年开智的学生每人每周都要参加半日劳动,一组到附近捡牛屎,二组去担水淋菜,三组切薯滕养猪,四组去割草喂鱼。

拾一串童年的回忆,话一段岁月的成长。那时的开智,曾是我和一帮小屁孩在一起打鸟、丢沙包、跳格子、捉蟋蟀,捉迷藏,叠着纸飞机的地方。

那时的我们自由自在,暑假没有那么多课外作业,没有那些的课外辅导班,也没有什么艺术兴趣班。我们没电视看,没手机玩,我们都凑在一起放鸭,一起抓鱼,一起偷瓜摘菜,一起光着腚一日数次下水嬉戏。如今,在渐去渐远的流年时光中,我儿时的摇篮,已化作一段永驻心间的记忆。

在黎塘,有一间学校喊做地区卫校,72年才搬来的,里面竟有不少牛逼哄哄的老师,如80年代自治区医学院执手术刀很有名的姚龙教授、自治区人民医院儿科有名的蔡主任,外科有名的范主任、卫校附院的林院长等。卫校刚开始就那两橦小小的教学楼,地盘也是很小的,如今的卫校,建筑都可以大手笔,似乎有点洋气了。

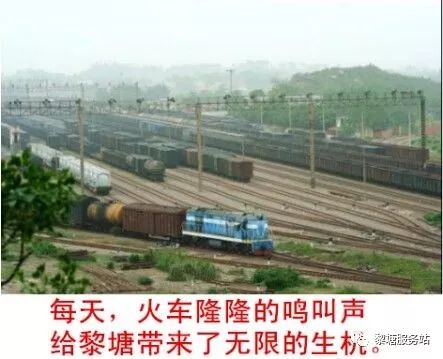

四、铁路传奇

一个地方最基础的优势就在交通方面,黎塘最突出的优势就是铁路优势,一直以来铁路优势就是黎塘经济发展的硬支撑,而且也是黎塘一张亮丽的名片,不是吗?很多年前南宁到北京的5、6次车就只在广西停靠三个站,柳州、桂林、黎塘,光这个就让全国人民知道黎塘这个重镇了。

都知道黎塘是重要的桂中交通枢纽,重要性我不多说了,我只说黎塘一个很牛的也是可以亮出来的荣光。

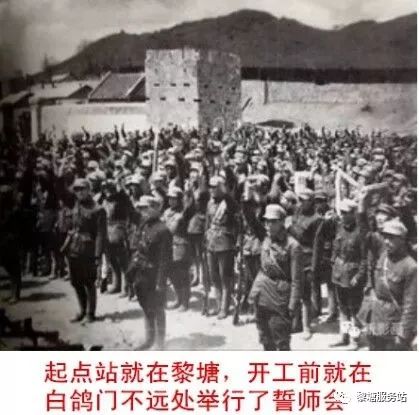

据史料记述和当年参加铁路建设的老兵回忆:1954年毛伟人点将铁道兵团司令王震指挥抢建黎湛铁路,为了黎湛线的开工,铁道兵司令员王震曾驻扎黎塘和贵县参与调查设计,指挥决策。老一辈的人都识得,大部队就驻在黎塘火车站对面的兵站内。

1955年建成通车,王震在黎塘亲自主持通车仪式,当人们迎接从黎塘方向始发来的第一趟列车时,发现满面煤灰的司机竟是王震司令员,激动的人群,高呼“王震……火车头,火车头……王震”,欢呼声响彻铁路上空。

正因为有了黎湛铁路才有了湛江今日的崛起。

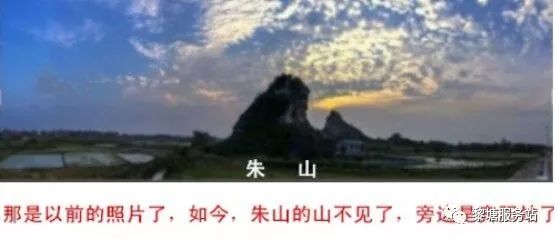

以前朱山村的那座山早已不见了,说来也怪,人们在朱山开山取石几十年,似乎是冥冥之中迎合天意,正好炸平整座山头,就迎来了高铁站这座福神。

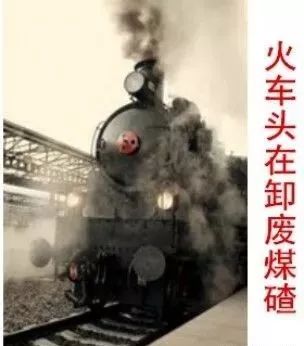

在黎塘,有一地方喊做煤碴场,就在铁路中学后面,以前是火车头专门卸废煤碴的,每天有几十辆火车头到这卸废煤碴。

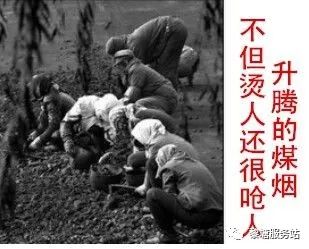

小时候捡煤核的印象也很深。星期天,许多小伙伴带上小钢耙到煤渣废弃场去,火红的煤渣经火车倒在渣场上,不待它凉透变黑众人就奋不顾身的冲上去抢煤渣,然后选捡那些没烧透的焦煤。

那时没鞋穿,打赤脚踩上那火红的煤渣堆,让人象受刑般痛苦难熬,至今想起还心有余悸。

五、站台印记

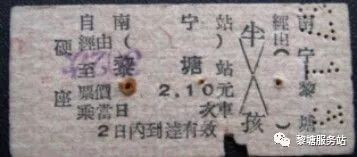

以前好不容易等到过年,多少次手里携着大包小包,归心似箭的昐着快快回家。

年味是什么?年味就是想家的味道,就是除夕晚鞭炮烟花在夜空中绽放的味道,就是除夕晚上一家人围在一起吃年夜饭看春晚电视的味道。

对于在外漂泊的游子来说,路上辛苦点又算什么。没有一种感情比亲情更浓烈,没有一种温暖比得上过年回家。

年三十晚前一定要赶回家。尽管南宁到黎塘,以前要几个钟呢,来来回回的买过好多回站票了,才不管呢,家是我停靠的驿站,在家门口等着我的还有我的老妈呢。

虽然绿皮火车车厢里的那股酸馊味很浓,才不管呢,好歹车厢里有噪音很响的摇头电扇在吹。

虽然车厢上不但人拥挤没坐位而且还被挤到厕所旁,才不管呢,心早已随风飘回了家。

此情此景,至今想起仍让我的心久久不能平静,我心中的黎塘站台啊,永远站着我亲爱的母亲。

回想那时与家人团聚的日子总是那么的短暂,又要返程了,又要在站台上与家人告别了。

火车呀,你慢点开,让我再多看一眼我的家人。

靠在车窗,多少次回头挥手告别,望着削瘦的母亲苍老的脸庞和越来越多花白的头发,我的鼻头一阵酸楚,原本就在眼圈里打转的眼泪,一下就象剎不住闸门似的掉了下来。火车汽笛鸣叫着就要开了,母亲还不肯离去,仍在站台边上一遍遍不厌其烦地叮咛着。

此情此景,至今想起仍让我的心久久不能平静,我心中的黎塘站台啊,永远站着我亲爱的母亲。

回想那时与家人团聚的日子总是那么的短暂,又要返程了,又要在站台上与家人告别了。

火车呀,你慢点开,让我再多看一眼我的家人。

靠在车窗,多少次回头挥手告别,望着削瘦的母亲苍老的脸庞和越来越多花白的头发,我的鼻头一阵酸楚,原本就在眼圈里打转的眼泪,一下就象剎不住闸门似的掉了下来。火车汽笛鸣叫着就要开了,母亲还不肯离去,仍在站台边上一遍遍不厌其烦地叮咛着。

此情此景,至今想起仍让我的心久久不能平静,我心中的黎塘站台啊,永远站着我亲爱的母亲。

▍内容来源:网络

版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除,。

?精彩阅读推荐

? 微信存有钱的赶紧关闭这个功能,今天知道还不晚!

? 又一个有钱人倒下,在忙再有钱也看看

? 抱怨是一种毒药(建议所有人看看)

? 退休公安人员透漏的秘密,知道人越多越好,尤其是女人!

? 穷人和富人吵架,句句在理,太精辟啦!

? 最新资金盘传销骗局!(附名单)千万别碰!

? 这就是离婚的下场,还敢离婚吗

? 做人,赢在格局 ,输在计较

免费教您申卡和用信用咔5%资金还清帐单