![]()

阅读 丨 作文 丨 教学 丨 考试 丨 教育

已推送文章

语文1-6年级上册第一单元同步练习题

部编版语文1-6年级上册一课一练

1-6年级语文上册第一单元检测卷24套

语文1-6年级上册第二单元检测卷31套

语文1-6年级上册第三单元检测卷18套

语文1-6年级上册第三单元检测卷 (二)

语文1-6年级上册第四单元检测卷24套

语文1-6年级上册第四单元测试卷汇总

部编语文1-6年级上册1-8单元试卷

语文1-6年级上册期中试卷23套

1-6年级语文上册期中复习知识点汇总

1-6上册语文单元期中期末试卷汇总

语文1-9年级上册单元月考期中期末卷汇总

请拉到文章末尾

免费领取完整电子打印版

部编版一年级(上)

1《咏鹅》 唐·骆宾王鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。白毛浮绿水,红掌拨清波。

练习题

1. 这首诗的作者是( )

2.这首诗中写颜色的词有:( )、( )和( ) 。

3.表示鹅的动作的词有:( )、( )和( )。

4.我会用拼音写出后两句诗。

________________________________

参考答案

1. 骆宾王

2. 白;绿;红

3. 向;浮;拨

2《江南》汉乐府江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。

练习题1、填空江南()采莲,莲叶何()。鱼戏莲叶()。鱼戏莲叶(),鱼戏莲叶(),鱼戏莲叶(),鱼戏莲叶()。2、《江南》题目中的“江”是指_______。3、汉乐府的意思是________________。4、诗歌通过对莲和鱼的描写,表现了_____________的快乐心情。

参考答案1、填空江南(可)采莲,莲叶何(田田)。鱼戏莲叶(间)。鱼戏莲叶(东),鱼戏莲叶(西),鱼戏莲叶(南),鱼戏莲叶(北)。2、 长江3、汉乐府的意思是_汉朝掌管音乐的机构_。4、 采莲人3《画》唐·王维远看山有色,近听水无声。春去花还在,人来鸟不惊。练习题

一、这首诗的作者是()

二、写出下列字的反义词

远---() 有---()

去--( ) 大--( )

三、补全诗句

远看( )有( ),近听水无( )。

春去( )还在,人来( )不惊。

四、我会读

水( ) 去( ) 来( )不( )

参考答案

一、 王维

二、写出下列字的反义词

远---(近) 有---(无)

去--(来) 大--(小 )

三、补全诗句

远看(山 )有(色 ),近听水无( 声)。

春去(花 )还在,人来(鸟 )不惊。

四、我会读

水(shuǐ ) 去(qù ) 来(lái )不(bù )

部编版二年级(上)

1《梅花》宋·王安石墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。练习题

一、解释下面的字词。

1.凌寒:

2.遥:

3.为有:

二、根据意思,写出诗句。

1.墙边角落里的几枝梅花,在很冷很冷的天气里开出了雪白的花朵。( )

2.远远看去,知道它不是雪,因为有淡淡的花香飘了过来。

参考答案

一、解释下面的字词。1.凌寒:冒着寒冷2.遥:远远的3.为有:因为有 二、根据意思,写出诗句。1.墙边角落里的几枝梅花,在很冷很冷的天气里开出了雪白的花朵。(墙角数枝梅,凌寒独自开。) )2.远远看去,知道它不是雪,因为有淡淡的花香飘了过来。(遥知不是雪,为有暗香来。)

2《小儿垂钓》

唐·胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。练习题

一、填空 ( )( )稚子学( )( ),侧坐( )( )草映身。 路人借问( )( )( ),怕得鱼惊( )( )( )。 二、结合全诗,说说第二句写小儿“侧坐莓苔”有何作用?三、诗中“遥招手”的是谁?为何“遥招手”?参考答案

一、填空( 蓬 )( 头)稚子学( 垂 )( 纶 ),侧坐( 莓)( 苔)草映身。 路人借问( 遥)(招 )( 手 ),怕得鱼惊( 不)( 应 )( 人)。二、结合全诗,说说第二句写小儿“侧坐莓苔”有何作用?写出了小儿很会选取钓鱼的地点,同时也为后面写“怕得鱼惊不应人”一、 诗中“遥招手”的是谁?为何“遥招手”?第一问:垂钓儿童或小儿第二问:他怕答话声把鱼惊走

3《登鹳雀楼》唐·王之涣白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。练习题 一、看拼音,写词语。bái rì huánɡ hé ɡāo shān dà hǎi qiónɡ rén má què lóu fánɡ 二、比一比,再组词。人( ) 尽( ) 衣( ) 欢( )入( ) 近( ) 依( ) 欲( )三、在括号里填上合适的词。一( )楼 一( )河 一( )红日 一( )绿叶一( )山 一( )人 一( )诗人 一( )老虎四、选择带点字的正确解释。1.白日依山尽①依靠 ②同意 ③按照 ( )2.黄河入海流①参加到某种组织中 ②进来或出去 ③收入 ( )3.欲穷千里目 ①需要 ②将要 ③想要 ( )五、连线。1.白日依山尽 还要再登上一层楼2.黄河入海流 要想把很远很远地方的景色全看在眼里3.欲穷千里目 奔腾不息的黄河水流向远方,流向大海4.更上一层楼 天边的太阳沿着山头渐渐落下去了六、默写《登鹳雀楼》后回答问题。 1.这首诗的作者是___朝著名诗人_______。诗的前两句写诗人登楼看到的_________,后两句抒发诗人登楼时的____________。2.这首诗告诉我们的道理是:_____________________________________________

参考答案

一、 白日;黄河;高山;大海;穷人;麻雀;楼房;二、 人( 类 ) 尽( 头 ) 衣( 服 ) 欢( 乐 ) 入( 口 ) 近( 处 ) 依( 靠 ) 欲( 望 ) 三、在括号里填上合适的词。

一( 座 )楼 一( 条 )河 一( 轮 )红日 一( 片 )绿叶 一(座 )山 一( 群 )人 一( 位 )诗人 一( 只 )老虎

四、选择带点字的正确解释。 1.白日依山尽①依靠 ②同意 ③按照 2.黄河入海流①参加到某种组织中 ②进来或出去 ③收入 3.欲穷千里目 ①需要 ②将要 ③想要 五、连线。略六、默写《登鹳雀楼》后回答问题。 1.这首诗的作者是_唐__朝著名诗人 王之涣。诗的前两句写诗人登楼看到的景色_ ,后两句抒发诗人登楼时的感想 2. 要想更全面、更深刻、更高瞻远瞩看到问题的本质,就要学会站在更高的高度看问题或把握事物的大局和整体。

4《望庐山瀑布》唐·李白日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。练习题

1、这首诗用词精妙;你能简单分析一下生或者挂的妙处吗?2、下列对李白《望庐山瀑布》的分析,不恰当的一项是()A.第一句诗人用浪漫主义的笔法,把香炉峰渲染得更美,为瀑布创造了不同寻常的背景。B.第二句诗中挂字用得妙,其惟妙惟肖地表现出倾泻而下的瀑布在遥看中的形象。C.第三句中飞字,写出了瀑布的喷涌而出,直下既写山的高峻陡峭,又写水流之急。D.这首诗综台运用了比喻、夸张等修辞手法,化静为动,描绘出一幅雄奇瑰丽的瀑布图。3.这首诗的作者是 ,这是一首 诗(填诗体名称)。 4.诗句飞流直下三千尺,疑是银河落九天运用了怎样的艺术手法?表达了诗人什么样的感情? 参考答案

1.答:示例:一个生字写活了烟云冉冉上升的景象挂字化动为静,维纱维肖地写出遥望中的瀑布.2.D(应该是化动为静)3.李白 绝句(七言绝句)4.运用了比喻与夸张的手法, 表现作者对大自然惊心动魄之美的惊叹。(意近即可) 部编版三年级(上)

1《所见》清·袁枚牧童骑黄牛,歌声振林樾。意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

练习题

一、这首诗的作者是( )二、解释下面词语的意思。振: 林樾:_______ 意欲________ 立: 三、填空牧童( )黄牛,歌声( )林樾。( )捕() ,忽然()口立。四、本诗中哪一句描写了牧童的动态?哪一句描写了牧童的静态?

参考答案

1. 袁枚2. 振荡,回荡;指道旁成荫的树;想要;站立3. 骑;振;意 欲 鸣 蝉;闭4. 动态:牧童骑黄牛,歌声振林樾。 静态:意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

2《山行》

唐·杜牧远上寒山石径斜,白云深处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

练习题

1、这首诗的作者是( ) 2、《山行》前两句诗写了哪些景物? 3、停车后,诗人看到了怎样的景象?表达了怎样的情感? 4、诗人是按照怎样的顺序观察的?从哪里可以看出来?

参考答案

1. 杜牧2. 写了秋天的深山、石铺的小路和白云缭绕处隐约可见的人家3. 诗人看到经秋霜打过的枫叶简直比二月的鲜花还要红艳,表达了诗人喜爱枫叶、赞美秋天的感情4. 诗按照由远及近的顺序来观察的,如“远上寒山石径斜”中的“远”字点明诗人是从远处观察;“停车坐爱枫林晚”中的“停车”一词足以说明诗人描写的景象就在眼前,是近处。

3赠刘景文【宋】苏轼荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

练习题

一、这首诗的作者是( )二、我会填。( )( )( )( )擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。( )( )( )( )君须记,( )( )橙黄橘绿时。三、我会根据课文内容填空。1、《赠刘景文》是描写( )季的景色,作者抓住( )、( )、( )、( )四种景物来描写秋天的。2、解释“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。”中下列字词的含义。尽:________________ 擎:__________

参考答案

一、苏轼二、荷尽已无;一年好景;最是三、秋;菊;霜;橙;橘四、凋谢,枯萎;向上托举

4夜书所见【宋】叶绍翁萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

练习题

1.《夜书所见》是( )代诗人()写的,题目的意思是()

2. 诗开头一句中“送”字用语巧妙,说说它的表达作用。

3. 结尾两句诗人写儿童挑灯夜捉促织,对作者情感抒发有什么表达效果?请作简要分析。

参考答案

1. 南宋;叶绍翁;在夜里写下我所见到的事物和感想

2. “送”字静中显动,引出“寒声”,渲染了环境的凄清幽冷,烘托羁旅者孤寂的情怀和凄凉的心境。

3. 茫茫夜色中,闪现在篱笆间的灯火,表现了儿童欢乐愉快的情趣,这无忧无虑、活泼天真的举动与诗人悲秋的凄凉之感形成鲜明对照,以乐景写哀情更突出了诗人流寓他乡的凄苦之情及对故乡的深沉思念之情。

部编版四年级(上)

1鹿柴【唐】王维空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。

练习题

1、苏轼评论王维诗的特点是“诗中有画”,试结合本诗作简要的分析。2、本诗的表现手法主要是什么,试作简要的分析。3、落笔先写“____”,寂绝人迹,接着以“_____”一转,引出“人语响”来。4、这是一首写景诗,描写鹿柴傍晚时分的幽静景色。诗的绝妙处在于“以动衬静”,说说前两句与后两句在“动”与“静”上的关系。5、下面诗句中的哪一句与这首诗的已经不同?( )A.“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽。”(《鸟鸣涧》)B.“古木无人径,深山何处钟。”(《过香积寺》)C.“野径云俱黑,江船火独明。”(《春夜喜雨》)D.“牧童何处去?牛背一鸥眠。”(《题画》)参考答案

1.前两句虽不见空山中有他人,但不见人中感受到有人的活动,同时“空山不见人”,写出了山林的幽静。后两句写光返深林,复照青苔,是画卷中的主人公所见之景。两者结合,便是一幅绝好的人景相依的图画。 2.本诗的艺术手法是反衬,诗人所要描写的中心内容是“幽寂”,前两句,诗人写山中“不见人”,山只是一座“空”山,接着一声“人语响”,划破了这一分山林的幽静,这样的手法便是反衬。同样,后两句诗人目的是写深林中的幽暗景色,即突出写“青苔上”的“幽”景。但他不是直接描写整座山林的漆黑,而是让一缕浅明的阳光投进林深之处,还照在青苔之上,这样给读者的感觉便是,明者自明,幽处自幽,而且经此明者的比照,幽处就显得更幽了。3.(空山 但闻)4. (前两句“静中有动”:空山寂寂,不见人影,却有说话声回荡;后两句“动中有静”,描写光影流动,又充满寂静的感觉。)5.C

2 暮江吟【唐】白居易一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。 练习题

1、全诗蕴含了作者怎样的思想感情?2、赏析首句中“铺”的妙处。3、请体会“露似真珠月似弓”的表达效果。4、诗人为什么觉得九月初三夜是可怜的?试结合诗句作具体分析。

参考答案

1. 蕴含着对大自然额喜悦、热爱之情,也从侧面反映出诗人离开朝廷后的轻松愉快的心情。2. “一道残阳铺水中”,残阳照射在江面上,不说“照”,却说“铺”,这是因为“残阳”已经接近地平线,几乎是贴着地面照射过来,确像“铺”在江上,很形象;这个“铺”字也显得委婉、平缓,写出了秋天夕阳独特的柔和,给人以亲切、安闲的感觉。3. 诗人通过“露”、“月”视觉形象的描写,创造出和谐、宁静的意境,用这样新颖巧妙的比喻来精心为大自然敷彩着色,描容绘形,给读者展现了一幅绝妙的画卷。由描绘暮江,到赞美月露,这中间似少了一个时间上的衔接,而“九月初三夜”的“夜”无形中把时间连接起来,它上与“暮”接,下与“露”、“月”相连,这就意味着诗人从黄昏时起,一直玩赏到月上露下,蕴含着诗人对大自然的喜爱、热爱之情。4. "可怜”意为可爱。诗人看到江边的草地上挂满了晶莹的珍珠般的露珠,深蓝的天幕上悬挂着一张精巧银弓般的新月,所以才脱口而出赞美这可爱的夜。3 题西林壁

【宋】苏轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。

练习题

一、默写《题西林壁》并结合诗句理解词语。题:____________西林:________________只缘:__________不识:________________横看:________________二、读《题西林壁》,按要求填空。1.《题西林壁》的作者是_____代诗人__________。前两句写了诗人从________、________不同的角度,处在______、______、______、______不同位置观看____________的感觉。这两句诗的意思是_________________________。2.俗话说:“当事者迷。”诗中有哪句诗说明这个道理,请填在横线上。_____________________________________________________________三、从《题西林壁》这首诗中得到的启发是( )A.对复杂的事物,只要看到一方面,就可以推断出其它方面。B.对复杂的事物,应多角度观察,多方面调查了解,抓住主要的方面思考。C.对复杂的事物,既要多方面观察,调查了解,又要亲身去体验,去分析。

参考答案

一、题:书写 西林:西林寺 只缘:只是因为不识:不知道 横看:正面看二、宋 苏轼 横 侧 远 近 高 低 庐山 在正面看都是连绵不断的山岭,在侧面看都成了一座座山峰。从不同的角度看庐山形状、姿态是不同的。三、C

4 雪梅【宋】卢钺梅雪争春未肯降,骚人搁笔费评章。梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

练习题

1. 这首诗一共写了( )组对比,第一组是关于“ ”与“ ”谁是春的化身;第二组是关于梅与雪 ( ) 的对比,第三组是关于梅与雪 ( ) 的对比。2.请说说“梅雪争春未肯降”中“争”字的妙处。 3.这首诗后两句蕴含很深的哲理,试作简要分析。 4. 请写出连续的两句咏雪或者咏梅的诗句。

参考答案

1. 三;梅,雪;颜色;气味2. 运用拟人手法,生动写出了二者为争春发生了“磨擦”,都认为各自占尽了春色,装点了春光,而且谁也不肯相让的情态。这种写法,实在是新颖别致,出人意料。3. 人各有所长,也各有所短,要有自知之明。取人之长,补己之短,才是正理。4.例如:墙角数枝梅,凌寒独自开。

5 嫦娥【唐】李商隐云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。 练习题

1. 默写这首诗2. 解释下列字的意思深: 长河:夜夜心:3. 翻译“嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。”4. 这首诗表达的感情?参考答案1. 略2. 暗淡;银河;每天晚上寒心(伤心)3. 嫦娥想必悔恨当初偷吃下灵药,如今独处碧海青天而夜夜寒心。4. 全诗抒写孤寂凄冷之情,当然寄托着诗人寥落不偶的身世之感。

部编版五年级(上)

1蝉【唐】虞世南垂纟委饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。练习题1.解释下列字的意思饮:( ) 籍:( )2.诗人笔下的“蝉”具有哪些特点?_______________________________3.诗的三、四句“居高声自远,非是藉秋风。”抒发了诗人怎样的情怀?_______________________________ 参考答案1.饮用,喝; 凭借2、角须下垂、栖于梧桐、饮吸清露、鸣响远播3、三、四句是作者借蝉抒怀,立身尊贵而品格高洁的人不需要某种外在的凭借自能声名远播的道理,表达了作者对高尚品格的赞美之情。2 乞巧【唐】林杰七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。 练习题

1.默写古诗。2.《乞巧》的作者是( )代诗人( ) 。“乞巧”指农历 ( ),又名( )。传说( ) 和 ( ) 在鹊桥相会的日子。《乞巧》一诗向人们展示了( )。

参考答案

1.略2.唐 林杰 七月初七 七夕 牛郎 织女 乞取智巧、追求幸福的心愿。

3 示儿【宋】陆游死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

练习题

1.陆游,字(),号(),是我国杰出的()诗人,他一生留下了九千多首诗歌。 2.《示儿》是陆游的()制作。诗的最后两句作者告诉儿子,即便是他死了,也不要忘记把国家统一的消息告诉他,表达了作者的()之情。 3.王师北定中原日中的“北定”指的是() 4.家祭无忘告乃翁中的“乃翁”指的是() 5.诗中,临终前,诗人的遗憾是(用原句回答)________,诗人的遗恨是(用原句回答)________,诗人的遗愿是(用原句回答)________. 参考答案

1. 务观;放翁;爱国2.绝笔;爱国3.收复北方4.你的父亲5.死去元知万事空;但悲不见九州同;王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

4 题临安邸【宋】林升山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

练习题

1.“西湖歌舞几时休?”这句诗运用了什么修辞手法?有何作用? 2.这首诗表达了怎样的思想感情?请作简要分析。

参考答案

1.反问。不但强化了诗人对当政者不思收复失地的愤激之情,也更加表现出诗人对国家命运的担忧而产生的忧伤之感。)2.表达了诗人忧国忧民之情,讽刺了统治者苟且偷安,忘记国耻的卑劣行为。前两句由乐景而生伤情,表现诗人对统治者苟且偏安、寻欢作乐的愤慨之情。第三句写“游人”纵情声色、醉生梦死的丑态,引出对统治者醉生梦死、不顾国计民生卑劣行径的直斥。

5 己亥杂诗【清】龚自珍九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

练习题

1.找出诗中的成语。____________________________________________________2.根据你的理解,对比这首诗和《乙亥杂诗(浩荡离愁)》在思想内容上的异同。____________________________________________________

参考答案

1.万马齐喑 不拘一格2.都针对人才问题,表达作者对人才的爱惜;本诗写作者希望政府打破一切陈规旧制,让各种各样的人才充分发挥作用,使国家振兴。《浩》表现作者奉献自己培养人才的崇高献身精神。 部编版六年级(上)

1 宿建德江【唐】孟浩然移舟泊烟渚,日暮客愁新。野旷天低树,江清月近人。

练习题

1.请简析第二句中的“新”字。

2.分析三、四两句中表达的作者的感情。

3.写出诗中的对偶句,并作赏析。

参考答案

1.以“新”说“愁”,别具一格。停船夜泊,本该好好休息,谁知在这鸟儿归林、牛羊下山的黄昏时刻,那羁旅之愁又蓦然而生。“新”字写出了诗人的愁苦时时而生。

2.野旷天低树,江清月近人,以工整的对偶句写景:野旷、天低、江清、月近。一写远眺,一写近观,抓住建德江畔景色的特点,写出它的自然之美,并以清新之景衬羁旅之愁,使情物化。

1. 这两句借景抒情,表面是写日暮时刻旷野无垠,放眼望去,远处的天空显得比近处的树木还要低;高挂在天上的明月映在澄清的江水中,与舟中人是那么近,旷野无垠唯有明月近人,我们能想象到诗人羁旅的惆怅、理想的幻灭、人生的坎坷等千愁万绪涌上心头,在表现手法上一隐一现,一虚一实,互相映衬,互相补充,构成了一种人宿建德江、心随明月去的意境。

2 六月二十七日望湖楼醉书

【宋】苏轼黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

练习题

阅读下面两首诗,完成1-2题。 孤山寺遇雨白居易拂波云色重,洒叶雨声繁。水鹭双飞起,风荷一向翻。空蒙连北岸,萧飒入东轩。或拟湖中宿,留船在寺门。 六月二十七日望湖楼醉书 苏轼黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。 1.下列对两首诗的赏析,不恰当的两项是()()A.白诗首联的“拂波”一词把乌云低压水面的情景写得极富动感,为后面写雨做铺垫。B.白诗颈联从空间着笔,“北岸”“东轩”风雨飘飞一片迷茫,交代了拟宿的原因。C.苏诗第一句写乌云翻涌如墨汁泼洒,却遮不住山,借乌云的气势来凸显山的雄姿。D.苏诗三、四句写风吹云散雨过,西湖水碧如镜,表现了天气转变之快,境界大开。E.苏诗写雨意不在雨,全为了一个“醉”字。人因酒而醉,诗因醉而作,别具风味。 2.两首诗所写雨各有什么特点?“风荷一向翻”和“白雨跳珠乱入船”向来被人称道,请赏析其精妙之处。

参考答案

1、CE(C、用乌云翻涌的气势渲染暴雨即将来临的气氛。E、醉于酒,更醉于雨景之美,进而激情澎湃,才赋成即景佳作。才思敏捷的诗人用诗句捕捉到西子湖这一番别具风味的“即兴表演”,绘成一幅“西湖骤雨图”。)2、答案要点: 白诗所写雨:细密。苏诗所写雨:急骤。 “风荷一向翻”生动准确地写出了风吹雨荷,荷叶朝同一方向翻去的情景,“翻”字写出了荷叶在风雨中的特别的动态和美感。(与“一一风荷举”有异曲同工之妙。) “白雨跳珠”运用比喻的手法,把飞溅的雨点比作“跳珠”,“跳”和“乱”生动形象地写出了雨的 大和急。“白雨”与前面的“黑云”形成鲜明的色彩对比,写出了湖光山色的衬托下雨显得白而透明, 给人强烈的视觉感受。(注:赏析要点面结合)

3 西江月·夜行黄沙道中【宋】辛弃疾明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

练习题

1.默写这首词。 2.词的上片写了哪些夏夜特有的声音?写这些声音有何作用?

3.用自己的话赏析“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉”。

4.稻花香里说丰年,听取蛙声一片调动的是那些感官?为什么这样写?这句词在文中有什么重要作用?

1. 该词表达了怎样的思想感情? 参考答案

1.略2.答:蝉鸣、鹊啼、蛙叫、人声。第二问:一方面渲染了欢乐的气氛,另一方面夜行人能清晰地听到这一切,反过来又表现了夏夜的寂静3. 答:采用了互文的修辞手法,指明月、清风惊动了喜鹊和蝉儿,使它们鸣叫起来了。“惊鹊”和“鸣蝉”两句以动写静,把半夜“清风”、“明月”下的景色描绘得令人悠然神往。4.答:通过嗅觉和听觉来捕捉夏夜景物特征,反衬出夜色之静,给人印象鲜明而深刻。表现了诗人对农村生活的热爱喜悦心情。5.答:表大了作者欢快的心情,虽被贬官,但作者仍能体会到乡村之乐,也体现了作者的豁达、乐观的心胸。4 过故人庄

【唐】孟浩然故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。

练习题

1、“绿树村边合,青山郭外斜”两句写出了什么内容? 2、说说颔联中“合”“斜”两字的表达效果。 3、“开轩面场圃,把酒话桑麻”两句写出了什么内容? 4、尾联体现了诗人怎样的志趣和愿望? 5、 诗人是通过哪一句诗将室内外景象联系起来的?哪两句诗最能集中表达诗人对农家生活的喜爱及主客间朴素深厚的情谊?请任选一问回答。6、“绿树村边合,青山郭外斜”一联是千古名句,请自选一个角度(如表现手法、语言运用等),作一简短赏析。

参考答案

1、“绿树”两句写出了农村的优美风光。2、“合”形象的写出了村边绿树环绕,幽静雅致的环境;“斜”生动的写出了城外青翠的山峦连绵起伏,显得跌宕淡远。3、“开轩面场圃,把酒话桑麻”两句写出了农家的劳动生活。4、表现了诗人对农家生活的喜爱,对自然风光的留恋,对恬淡、宁静的田园生活的向往和追求。5、答:开轩面场圃(多写“把酒话桑麻”不算错);待到重阳日,还来就菊花。6、答:此题为开放题,答案不唯一。从景物描写的视角,修辞手法运用、词语的精练形象等方面赏析均可。示例一:这两句诗是近景远景结合,写出了山村优美的田园风光,表现了诗人对农家生活环境的喜爱之情。示例二:这两句诗运用了对仗的手法,“绿树”对“青山”、“村边”对“郭外”,词性相同,互相对应,十分工整。”(以上主观题答案不唯一,意对即可)

5 七律·长征毛泽东红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

练习题

一.基础知识及运用。1.给下列加点字注音。逶迤( )( ) 磅礴( ) 岷山( ) 云崖( )2.律诗中总有两联诗句运用了对偶的手法,使得句式整齐对称,读来朗朗上口,富有音乐美。这两联诗句是( )A.首联和颔联 B.颔联和颈联 C.首联和尾联 D.颈联和尾联3.对联形式短小,文辞精炼,既是一种生动的艺术表现形式,又是一种优秀的文化遗产。请你以对联的形式结合《七律 长征》写出如下对联的下联。上联:腾越五岭跨乌蒙,千山踏破 下联: 4.夸张的巧用,是这首诗显著特点之一。“细浪”“泥丸”把巍峨绵延的大山写得微不足道,而“逶迤”“磅礴”又把山写得高大无比。这种艺术化的缩小或夸大,不仅仅是技巧,更是诗人巨人般的眼光、伟大的胸怀、英雄的气魄及奇特想象的自然流露。请你选出下面以“山”为描写对象,夸张正确的一句( )A.这山好像有几十万年的生命 B.这山好像比那山高C.这山要把天刺破了 D.这山像个大葫芦5.“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒”一句中“云崖”,原作是“悬崖”,后改为“云崖”。你觉得这个修改好吗?为什么?

二.阅读理解及分析红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。6.在《七律 长征》上用“/”划分出朗读节奏,并注意朗读重音。7.解释下列词语。等闲—— 逶迤—— 磅礴—— 开颜—— 8.这首诗的中心句是 9.这首诗为我们具体展示了哪几幅红军长征途中威武雄壮的“征难图”?(动宾短语概括),你最欣赏哪一幅图画,说说理由。 10.这首诗从表达方式的角度看,属于_______诗;从体裁的角度看,属于_________诗。11.对这首诗赏析有误的一项是( )A.诗的首联写得极有气势。在结构上起到了总领全文的作用,在内容充分显示了红军战士钢铁般的革命意志和大无畏的英雄气概,同时也为全篇定下轻快豪迈的感情基调。B.诗的颔联描写红军翻山越岭,紧承首联的“千山”一词,先具体描写山,形象地概括了红军在长征途中经过无数座崇山峻岭。C.诗的颈联描写红军渡江涉水,扣“万水”来写。一个“暖”字,一个“寒”字巧妙地交代巧渡金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥的这两场战斗的时令。 D.诗的尾联,是全诗的高潮,“喜”包含了越过岷山,就最后脱离了长征途中最艰苦的雪山草地,开始了新局面的欣喜,也有“无限风光在险峰”的意思。三、阅读探究、写作12.将你了解的有关知识填写在提示语后的横线上。关于毛泽东:

关于长征:

13.“山”在毛泽东的诗词中显得高峻雄奇,抒写的是勇于克服困难的凌云壮志。如“山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高”。说说这首诗中作者是怎样写山的,抒发了怎样的情怀。

14.毛泽东的这首诗洋溢着强烈的革命乐观主义精神,红军战士在长征途中无不体现这种精神,“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”,在他们的眼里,弯曲绵延的五岭像小河里的鳞波细浪,在他们的脚下,气势雄伟的乌蒙山像滚动的泥丸。发挥你的想象,写一个片断描写,表现红军战士趟细浪、走泥丸时的精神风貌。

参考答案

1.逶迤(wēi yí) 磅礴( bó) 岷山(mín) 云崖(yá) 2.B 3.下联:巧取金沙夺泸定,万水等闲 4.C 5.好。“云”更加形象,写出了山崖高耸入云的特点6. 红军/不怕/远征/难,万水/千山/只/等闲。五岭/逶迤/腾/细浪,乌蒙/磅礴/走/泥丸。金沙/水拍/云崖/暖,大渡/桥横/铁索/寒。更喜/岷山/千里/雪,三军/过后/尽/开颜。7.等闲:寻常,平常。逶迤:弯曲绵延的样子。磅礴:气势雄伟的样子。开颜:欢悦。8.红军不怕远征难9.腾越五岭、疾跨乌蒙、巧渡金沙、勇抢大渡(飞夺泸定)、喜踏岷山 只要贴合文意,言之成理就行。10.抒情 七律11.C12.毛泽东:伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人。湖南湘潭人。 长征:中央红军主力于一九三四年十月从江西瑞金、云都等地出发,开始长征,沿着五岭的北坡西进,突破了敌人四道封锁线。一九三五年五月初,巧渡金沙江,月底,飞夺泸定桥,强渡大渡河。一九三五年九月中,越过岷山,攻占腊子口,十月到达陕北根据地,完成了震惊中外的战略大转移。13.诗的三、四句写山,以山势陡峭峰峦起伏的五岭、乌蒙为代表,形象地概括了红军经过的无数的崇山峻岭。它们一个绵延不断,一个巍峨高大,但它们在红军眼里不过是小小的“细浪”“泥丸”。这样有意缩小视觉比例(这也是夸张),正是为了反衬红军的英雄气概,突出红军藐视并战胜一切困难的精神。14.略。 7 春日

【宋】朱熹胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。等闲识得东风面,万紫千红总是春。

练习题

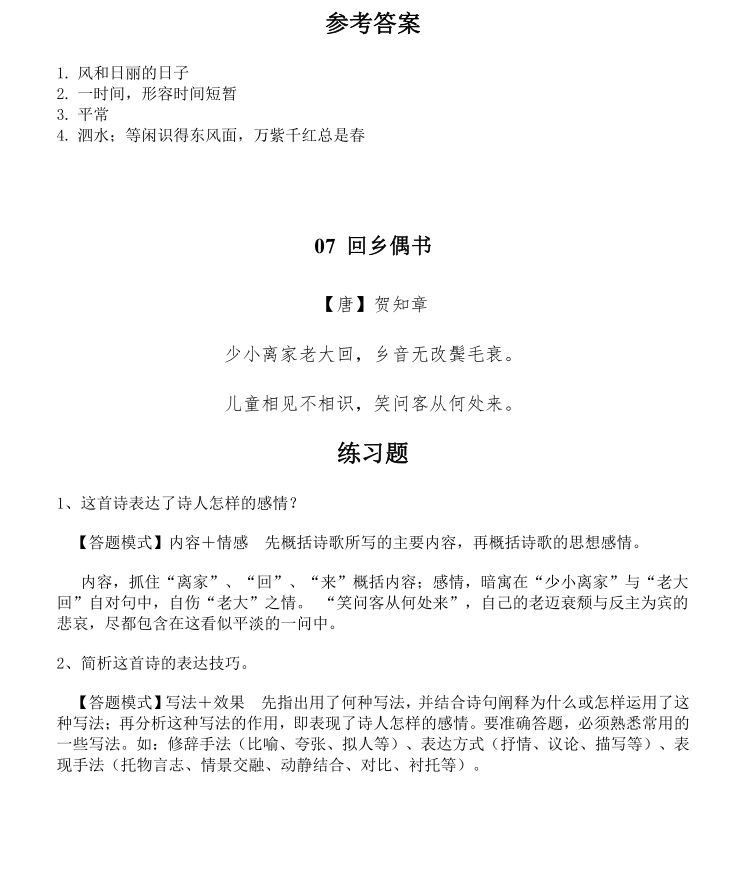

1. 胜日寻芳泗水滨中的“胜日”指的是( ) 2.无边光景一时新中的“一时”指的是( ) 3.等闲识得东风面中的“等闲”( ) 4.《春日》是诗人漫步在( )河畔,享受踏青的乐趣。诗中的哪两句诗你觉得最富有哲理?( )

参考答案

1. 风和日丽的日子2. 一时间,形容时间短暂3. 平常4. 泗水;等闲识得东风面,万紫千红总是春

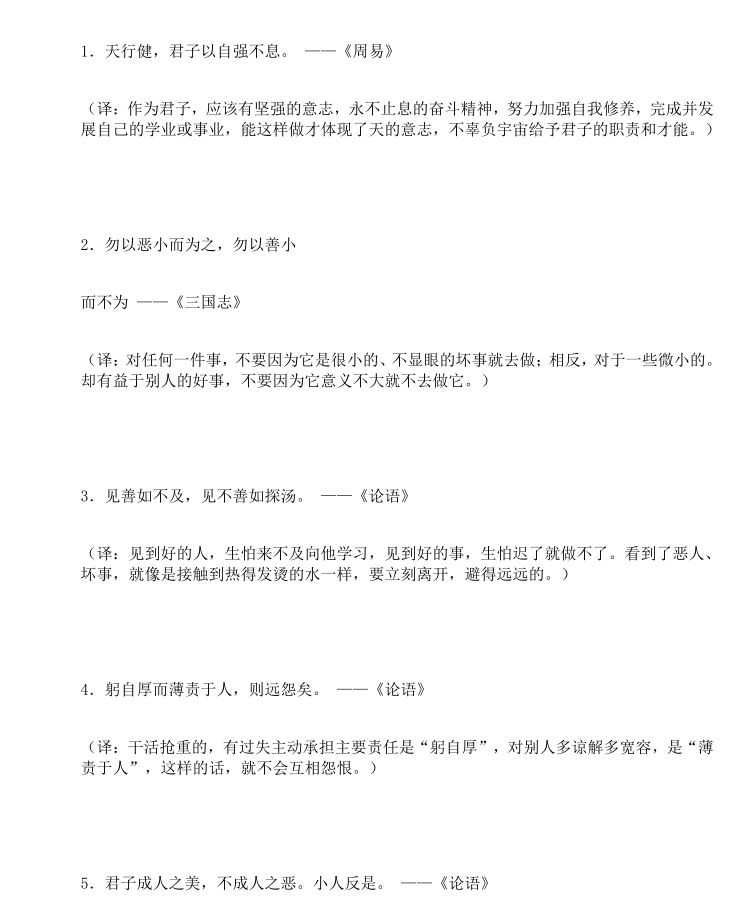

8 回乡偶书【唐】贺知章少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。

练习题

1、这首诗表达了诗人怎样的感情? 【答题模式】内容+情感 先概括诗歌所写的主要内容,再概括诗歌的思想感情。内容,抓住“离家”、“回”、“来”概括内容;感情,暗寓在“少小离家”与“老大回”自对句中,自伤“老大”之情。“笑问客从何处来”,自己的老迈衰颓与反主为宾的悲哀,尽都包含在这看似平淡的一问中。2、简析这首诗的表达技巧。【答题模式】写法+效果 先指出用了何种写法,并结合诗句阐释为什么或怎样运用了这种写法;再分析这种写法的作用,即表现了诗人怎样的感情。要准确答题,必须熟悉常用的一些写法。如:修辞手法(比喻、夸张、拟人等)、表达方式(抒情、议论、描写等)、表现手法(托物言志、情景交融、动静结合、对比、衬托等)。 参考答案

1、表达了诗人复杂的思想感情,既有离乡背井的伤感,也有老大回乡的喜悦。2、这首诗用了比对的手法,首句用“少小离家”与“老大回”的句中自对,概括写出数十年久客他乡的事实,暗寓自伤“老大”之情。

打印版内容部分展示

试题分年级汇总

试题部分展示

试题后面还附有100个名句解释,期中考试用在作文里,作文何止上升一个档次!

综合整理:部编版语文资源(转载请注明)

今天的文章就到这里,编写不易,去右下角给老师点亮“在看”吧!你的支持是我不断努力的动力!

点击查看▲

电子版免费获取方式

▲扫码关注 部编版语文资源

回复“小学语文”免费下载

关键字检索在本公众号底部对话框输入

如以下等关键词,可以获取免费资源

小学语文I初中语文I小学数学I初中数学I状元大课堂I阅读500I二单元测试I350I初中课本I小学课本I默写汇总I道德与法治I笔顺规则I字帖I书单I微课I上册朗读I2019班主任I四上备课I五上备课I六上备课……

1-9年级语文上册备课资源免费领!